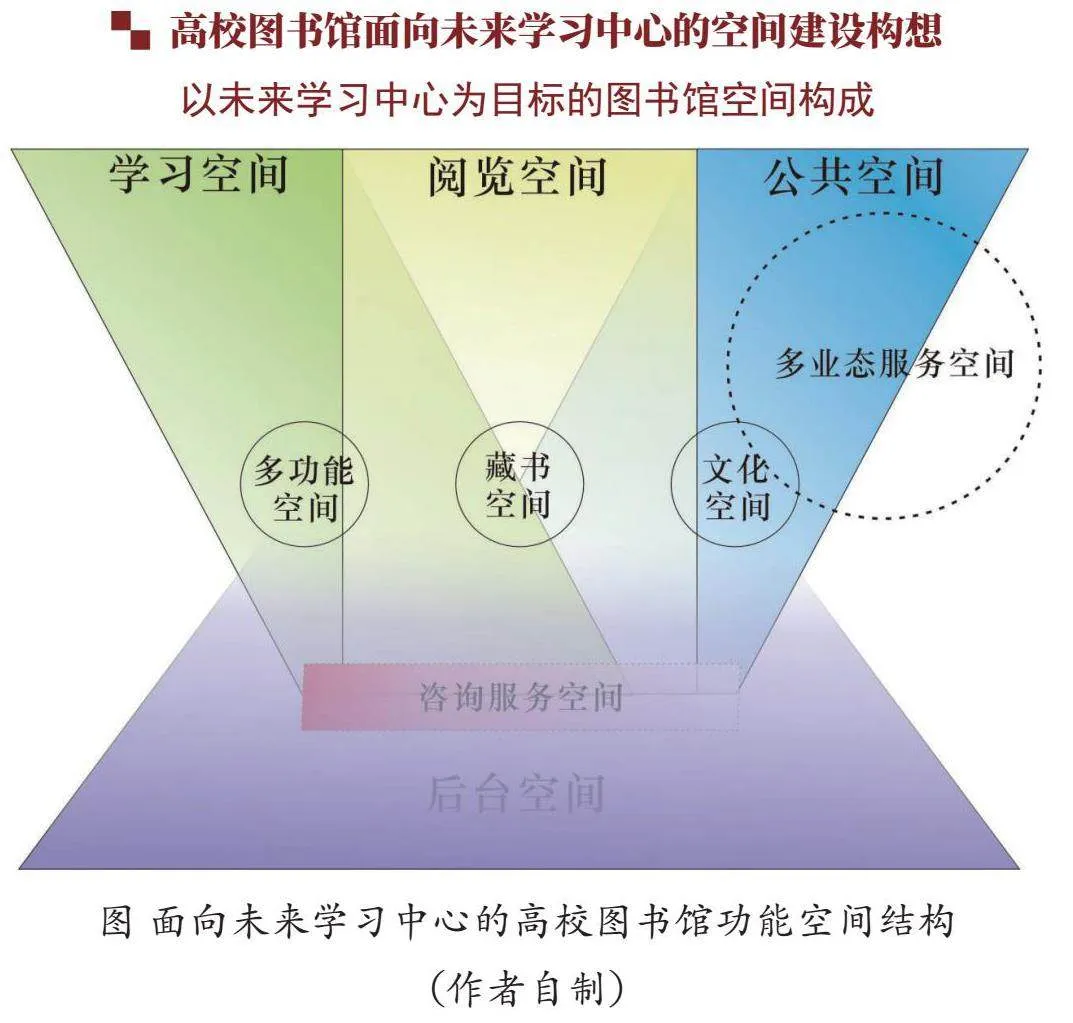

构建未来学习中心是高等教育建设的重要发展方向,高校图书馆作为未来学习中心的核心载体,必须与时俱进地持续提升服务能力和用户体验。在教育数字化转型的背景下,高校图书馆将大量应用数字技术和设备,形成多元全能的空间功能,打造动态的学习空间及提供空间服务。本文以未来学习中心作为发展目标,构想高校图书馆应对未来长期发展的空间规划和建设,将馆舍空间规划为学习、阅览、服务、后台和文化交流等几类互相交融的功能空间。

数字化转型背景下高校图书馆空间建设的发展趋势

高等教育数字化转型驱动高校图书馆的转型和创新。随着教育数字化浪潮下教学模式的变革,读者需求也随之发生巨大变化,高校图书馆必然要改变传统的空间服务模式,满足读者对空间服务中信息共享、沉浸式体验、虚拟空间支持等方面的新需求,高校图书馆以未来学习中心为发展目标,将呈现一系列新的空间特征。

空间从静止转向动态

随着图书馆数字化转型程度的加深,图书馆业务和服务的开展不再依附于实体资源,物理空间对图书馆业务和服务功能的限制也逐渐消解。读者对图书馆的利用从物理性场景转为“物理—虚拟—数实结合”的多维场景。

在数字化转型中,图书馆空间的概念包含三重指向,第一重是传统意义上的物理空间,第二重是数字化技术打造的虚拟空间,第三重是物理空间和虚拟空间融合形成的场域。由此可见,图书馆空间的概念从一维静止转向多维并存和流动。

从读者利用图书馆的角度来看,图书馆及其提供的服务早已不再捆绑于同一的物理空间,读者可以在不同的物理空间使用图书馆资源;从图书馆建设规划的角度来看,空间设计的逻辑不再是根据物理空间特征设计分区、路径和功能,而是更多地转变为以用户需求、虚拟互动、业务结构、激发创新创意为空间规划建设的出发点。以上变化要求高校图书馆必须充分考虑读者使用图书馆的新技术、新方式、新需求,及时且持续地转变和优化空间服务。以读者需求和行为模式为主导的空间建设策略,使得未来图书馆的空间分布和设置形式与以往图书馆的模式有本质区别。

空间与服务融合

在未来学习中心的设想中,高校图书馆馆舍空间既是服务和功能的载体,也是图书馆为读者提供的核心服务之一,馆舍空间的规划和功能将朝着以读者为中心、以学习为中心的趋势发展。

1.灵活的空间功能

在高等教育数字化转型中,高校图书馆得益于数字化技术和设备的支撑,读者可以在任意物理空间使用大部分的图书馆服务功能,单一物理空间本身的形态和功能已不再是一一对应的关系,同一个独立空间可以因需求被用作教学空间、阅览自习空间、团队研讨工作空间、远程交流空间等功能空间。随着资源信息化和教育数字化建设,高校图书馆空间功能的灵活性将不断加强。

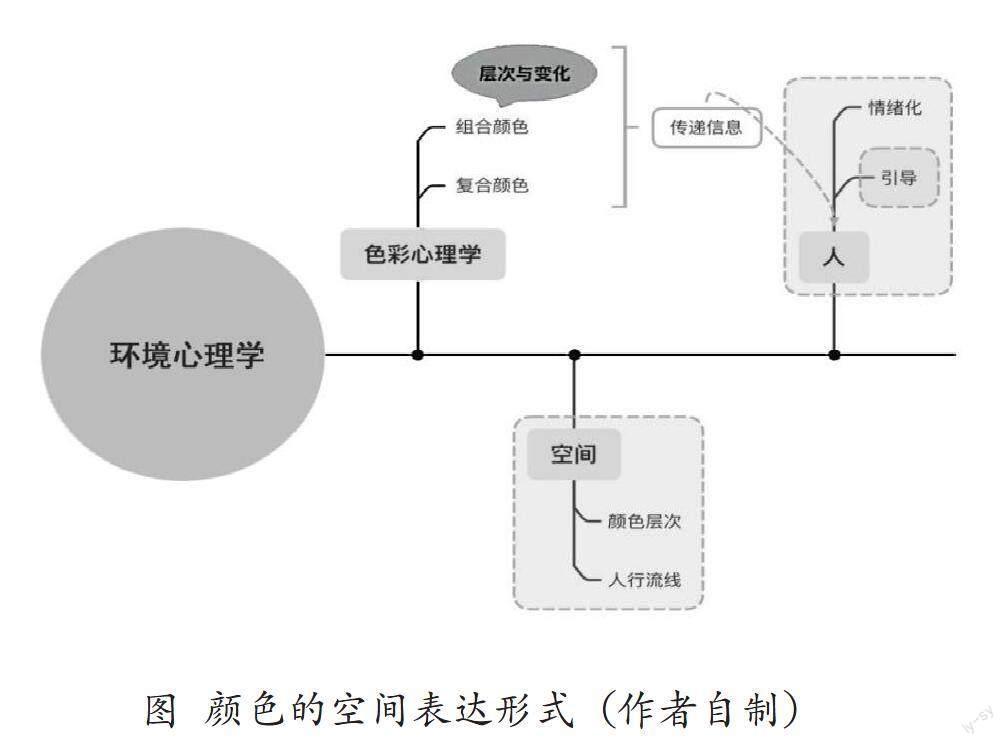

2.沉浸式的空间体验

在未来的数字化高校图书馆中,物理空间将是除文献资源以外,图书馆最核心、最重要的资源。在未来学习中心的空间建设中,为读者提供沉浸式的学习空间是高校图书馆重要的服务之一。在数字化技术的帮助下,教学活动逐渐摆脱时空上的单一性和封闭性,学习行为也更多地发生于数字空间,提供单一维度的物理空间服务已无法满足读者的需求和数字化建设的要求。在物理空间之上融合数字空间,使维度延展、功能扩展,激发读者更深的学习需求和更多的创造力,是未来学习中心的重要目标。

3.简洁高效的服务

从读者的视角分析,图书馆空间可被清晰地划分为两类,即面向读者的空间和支持运行的空间。笔者将支持运行的空间定义为“后台空间”,包含所有不面向读者的业务空间、设备空间、办公空间、闭架馆藏空间等。根据每个图书馆的组织结构和空间规划,后台空间的设置可能会有差异,但他们的共同点是作为图书馆运行必需的空间,而读者在一般使用过程中无法直接接触。

上述的两种空间在功能和路径上要互通互联,为运行和服务提供有力的支持,同时,后台空间要“封装”在读者的视野之外,使读者在使用图书馆服务过程中获得简洁顺畅的空间体验,而不会因为服务或技术支持形成不必要的节点。用户在使用过程中体验的直观简洁,正是图书馆功能服务有序高效的体现。

在对未来高校图书馆物理空间构成的设想中,面向读者服务的物理空间主体为学习空间、阅览空间和公共空间,三者既相互独立又相互交叉。由于数字化的空间功能具有全能性的特点,多功能学习空间同时具备学习、阅览、交流的功能。随着空间功能和格局的无界化,藏书空间、文化与交流空间依然有独立性,但也会融汇在阅览空间和公共休闲空间内。多业态服务的功能空间联通着图书馆外部与内部的服务,以满足读者多样化的需求。

从图书馆管理的角度,建设支撑性的后台空间是一切图书馆业务和服务的基础,它为上述所有空间提供功能和服务的支持和保障。图书馆用户一般不与后台空间接触,而咨询服务即是连接读者服务空间和后台空间的纽带。

自主全能的学习空间

在数字化转型的推动下,高校图书馆以馆藏资源为基础的开架阅览空间为主体的空间资源将被释放,图书馆空间的比例权重将转变为以自主学习空间为主。各类数字技术设备在物理空间的充分置入,可以不断提高图书馆与读者之间的交互和反馈效率。

1.满足多元学习需求的空间服务

高校图书馆作为未来的学习中心场景,以用户的学习需求为核心提供空间服务。而在数字化转型的高等教育中,学生的学习过程会走向个性化、丰富化、多元化,教学活动也将走向开放化、定制化、弹性化。图书馆的空间建设和功能必然要适应这些新变化,致力于为未来的学习和知识生产提供空间服务支持。

为满足深度的个人学习、团队学习、虚拟互动、人机混合式学习等多元化需求,高校图书馆应发挥在资源组织方面的优势,基于自身已有的在线服务平台,有机地接入高校内外的各类教学平台,如云端实验平台、网络教学平台、数据平台等,借助云存储、动态数据挖掘与分析、虚拟现实、远程呈现等智能技术,进一步探索虚拟学习空间和实体学习空间的智能衔接,立体化交互共享教学、研究平台。并通过使用者的行为数据收集和分析,在为读者提供服务的同时,参与知识生产的过程,更加深度地参与图书馆场域内的学习和学术活动。

2.全能型的无界空间

如上文所述,通过将数字技术嵌入物理空间,图书馆的空间功能得以延伸,读者使用的空间实际上是数实结合的场域空间。高校图书馆在未来学习中心的空间建设规划策略上,一方面应当尽量让“任一空间可以使用所有功能”,另一方面又应当使得“所用空间可以使用同一服务”。每个独立空间功能应当是开放且“全能”的,可使用户在切换功能或空间时的体验是无缝甚至无感的。

上述的场域空间意味着传统的阅览室、自习室、研讨室、工作室等固定功能的独立空间之间的界限将会消解,面向读者的固定功能独立空间将不复存在,取而代之的是规模大小不一的无界限“自主学习空间”。

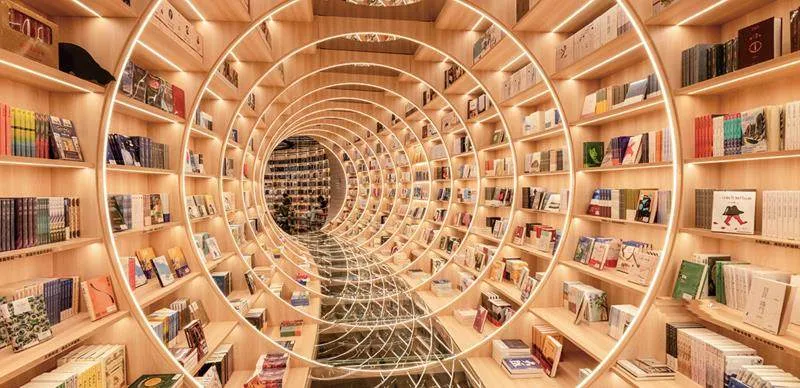

3.激励学习与创意的空间氛围

在未来学习中心的理念中,高校图书馆在空间与功能的灵活性基础上,通过升级设施设备、优化馆藏资源引导利用、营造舒适环境等手段,进一步提升自身的空间优势,创造更适合独立思考和团队研讨等深度学习模式的氛围。同时,通过数字技术的协助,对用户信息服务、技术工具及平台进行智能化分析、引导和推荐,增强数据信息的共享,促进知识交流,更有利于创新创意的迸发。

流动的阅览空间

在数字化背景下,读者对实体文献的自由浏览、休闲阅览需求依然大量存在,开架阅览空间作为图书馆最基础的功能空间之一,必然会沿袭传统的空间结构。但在未来高校图书馆数字化转型建设中,为了适应读者的需求和提高空间的利用率,专门的开架阅览空间将被极大压缩,过往大部分空间功能都被融入全能性的学习空间,这些空间本身就兼顾了阅览功能。而依托“实体馆藏+线上资源”的资源获取方式和RFID技术,使得读者的阅览行为不再固定于单一场所,而是发生在任意空间内,这意味着图书馆内随处皆是阅览空间。

多业态的服务空间

为了提高图书馆空间的使用效率、延长服务时效、满足用户多方面需求、提升读者沉浸式的空间体验、促进知识交流等,在未来学习中心的空间规划建设中,除了图书馆自身固有的功能空间,应当有条件、有选择地融汇文化交流、餐饮休闲、文创书店等与图书馆服务相关的多种业态空间,将图书馆打造成为“一站式”的服务综合体,满足不同人群的多方面需求。图书馆与外部机构,如出版社、书店、文创开发团队、餐饮等机构的合作,增强了高校图书馆共享平台化的作用,吸引更多的校外流量和用户。

支撑性的后台空间

1.实体资源储藏空间

与开架阅览空间相对,此处的储藏空间是指日常不对读者开放的空间。虽然文献资源信息化使读者对实体文献的使用大幅减少,但实体的馆藏建设依然是高校图书馆的重要根基。因此,在空间规划中,实体资源的储藏空间依旧是需要重点考虑的一环。在数字化图书馆中,通过反馈数据的收集利用,帮助图书馆优化后台馆藏空间与开架阅览空间的比例分配,选取空间效率最大化的馆藏存储模式,通过智能化、集约化的空间使用,释放更多的馆舍空间,以满足日益增长的多元化空间服务需求。

2.技术设备空间

高校图书馆物理空间中,数字技术设备投放是所有数字化功能的支撑,设备空间是未来学习中心建设中的关键性功能空间。根据不同数字设备设施的特点和功能,在建筑设计或空间改造中充分考虑数字设备的布设,通过周全的构思、合理的设计,达到相对理想的设备空间的布局优势,不仅要将目前的设备功能充分发挥,还要为未来的设备和技术升级预留足够的扩容空间。

3.其他业务办公空间

高校图书馆作为高校的文献信息中心,固有的业务和工作包括采访、文献加工、馆藏修复等,这些都是图书馆发挥其职能不可或缺的业务构成,而这些业务流程的开展都需要有固定的场所。上述业务及图书馆工作人员办公空间的设置必然需要纳入空间设计和规划。

文化与交流空间

文化建设是高校图书馆的职能之一,图书馆因其舒适的环境、高雅的氛围、非功利性的空间性质,成为文化交流的理想场所。文化空间、主题空间、展览空间、休闲交流等原本并非是图书馆的核心功能空间,在高校图书馆的空间规划建设中越来越受到重视,这些空间和相关的文化活动甚至成为许多高校图书馆的重要标志。例如,赵飞等介绍了北京大学图书馆在文化传承创新服务工作中,设计实施“文化工作坊”项目,通过丰富互动形式、多样化展示、多元化合作、品牌化发展,得到了广泛的关注和好评,使图书馆成为校园文化活动的热门聚点。

咨询服务空间

伴随图书馆数字化的建设与发展,图书馆的服务方式逐步朝数字化、自助化、智慧化方向发展。目前,高校图书馆中大部分的借阅服务已基本实现自助化,新一代服务平台也可根据读者的具体情况与需求生成个性化的业务流程指引。然而,服务作为图书馆之本,服务体系的建设不只需要技术的加持助力,更需要有人文温度、面对面的人工服务作为必要支撑,以灵活应对除一般性服务外的其他特殊需求,如特殊人群服务、非常规业务咨询、合作洽谈等。

在教育数字化转型和建设未来学习中心的背景下,高校图书馆在空间服务方面的重新规划和建设不仅是对传统图书馆服务形式的革新,更是对未来教育和学习模式的主动适配和积极响应。高校图书馆通过新一轮的馆舍空间建设或改造,将数字技术与空间服务融合。在面向未来学习中心的空间规划中,笔者构想的空间构成包括自主全能的学习空间、流动的阅读空间、多业态服务空间、支撑性后台空间、文化与交流空间、咨询服务空间等,这些功能空间互相交融,共同支持未来学习中心的运行和发展,满足用户持续增长的多元化需求。

(作者单位:华南理工大学图书馆)