【摘要】互联网在技术日臻成熟的今天,已经成为各阶层利益表达、情感宣泄、思想碰撞的舆论渠道,网民也早已不再满足于信息的被动接受身份,表现出强烈的社会关怀。我国正处于社会转型期和网络舆情发达期,社会阶层分化的现状使得涉及阶层矛盾的刑事案件经常自发地成为网络舆情的焦点,本文将从分析案例着手,解析目前“强——弱”冲突案件中对“冲突”主体的社会身份属性主观化处理和网络舆论存在非理性表达等现状,并探究此类案件之所以引发广泛关注的原因,比如案件本身具有戏剧化特征、话语权的空前解放等,并在此基础上针对传统媒体对网络舆情的理性应对提出一些建议。

【关键词】“强——弱”冲突;网络舆情;传统媒体;理性应对

一、“强——弱”冲突案件的网络舆情现状

2012年2月22日,中国两大网络社区天涯和猫扑上都出现了一篇题为《“官二代”横行霸道,恋爱不成毁容少女》的帖子,指责“安徽审计局高干”和“合肥市规划局高干”的儿子陶汝坤因“求爱不成”烧伤少女周岩。当天,受害人周岩的母亲李聪也开通腾讯微博并发布了帖子链接。微博的反响出乎意料,短时间内转发量高达上万,立即成为舆论焦点。随后,安徽电视台、《京华时报》、《中国青年报》以及《三联生活周刊》、《南方人物周刊》等传统媒体也陆续跟进报道。

而这一事件的案发时间早在2011年9月17日,是一起普通得连合肥本地传统媒体都没怎么关注的社会新闻,5个月后才由网络报道出来。可以说,网络不仅为传统媒体提供了新闻,同时随着事件的发展,网络也为传统媒体设置了新闻报道的议程。在经历了邓玉娇事件、药家鑫案等诸多事件后,网络舆论的力量日渐强大,舆论参与的模式已经从强势媒体向强势民意转变。

根据中青华云舆情监测系统的数据,在事件公开后两周的时间内(2012年2月23日至2012年3月6日),网上出现的关于该事件的总文章数就有7160篇,其中新闻4097篇,论坛2395篇,博客668篇;文章总阅读数超过1000万次,回复量达到337,532次。[1]

在激烈的网络民意面前,媒体的报道、专家的解读都受到严格的审视甚至挑剔,频频遭网民“拍砖”。《京华时报》于2月27日、28日连续对该事件作了大规模的报道,试图摘去“官二代”的标签、并为之前网络上的一些不实传闻辟谣,但结果却引发网民不满,认为“《京华时报》的报道有失公允”,“有误导群众之嫌”。[2]

在“强——弱”冲突案件的讨论中,目前的网络舆情呈现出这样的特点:

(一)“冲突”主体的社会身份属性被主观化处理

网络舆论的一个显著特点就是“标签化”。网民往往不会认真推敲事件本身的细节,而习惯于非常主观地作出善恶判断,贴上泛道德化的标签。

2009年发生在湖北巴东的“邓玉娇刺官案”原本是一起在当地警方看来极为普通的刑事案件,却成为“下层民众”(宾馆服务员)与“社会特权阶级”(地方政府工作人员)冲突的象征性事件。

《南方都市报》的记者龙志曾说:“在中国特定环境下,弱者会天然地被公众同情。这种同情,有时候甚至是撇开事实本身的,是为了达到某种同情的形式而抒发的。”在涉及“强——弱”冲突的突发事件时,网民单凭心目中的“刻板印象”,就不假思索地决定“挺”谁“扁”谁。

2010年10月,西安一名大学三年级学生药家鑫开车撞人后因担心“农村人难缠”,于是下车连刺六刀将伤者杀死。在药家鑫案中,药家鑫出身工薪家庭,其父亲药庆卫曾是军队派驻军工企业的军代表,已离职并自谋职业多年,而死者张妙26岁,农村妇女,家境贫寒,双方的社会身份具有明显的强弱之分,药家鑫从一开始就被贴上了“官二代”“军二代”“富二代”的标签,成为舆论攻击的对象。原告代理人张显又在微博中发布“药家在市区内居然有四处房产”等(事后被证实为虚假信息)言论,使得舆论对药家的“权贵背景”深信不疑。而任何希望药家鑫免死的言辞,都被解读成药父在幕后的操作。

在“强——弱”冲突事件中,冲突主体的社会身份属性通常会成为影响网民立场的重要因素。在事件尚未明朗之前,网民总是倾向于猜测被指控的一方来自社会权势阶层,另一方来自社会底层,并凭借已有的信息(包括真实的和不真实的信息)以及刻板印象迅速作出“列队站好”的姿态。

(二)网络舆论的非理性表达和话语权失衡

1.缺乏理性的舆论表达现象。舆论缺乏理性首先表现在情绪化、过激甚至暴力语言的使用。药家鑫故意杀人案发生后,网民群情激愤,在百度“药家鑫吧”里可以搜索到这样一些言论:“这种人渣子就应该躲猫猫死,枪毙都浪费那子弹了”;“给畜生辩护的肯定也是个畜生”……在众多的BBS论坛上,谩骂和人格侮辱随处可见。

其次,舆论缺乏理性表现在对事件之外的人和事的过度关心和挖掘。在河北大学校园车祸案中,网友不仅人肉搜索出了肇事者的背景,还牵扯出河北大学校长涉嫌抄袭论文一事,随后又发起了大规模的“我爸是李刚”造句接龙,已经由愤怒演变为网络恶搞,脱离了事件本身。

最后,舆论缺乏理性还表现在易于盲从、易受误导。网络中的信息繁杂,作为个体的网民很难对这些信息辨别真伪,与此同时,自媒体碎片化、零散性的信息呈现,使得网民所看到的事件“真相”不仅不完全真实,而且还是不全面的。在这些因素的影响下,公众很容易把舆论的想象当成事实,如在药家鑫案中,原告代理人张显发布微博称“药家在市区内居然有四处房产”(事后被证实为虚假信息)、称药家鑫的父亲药庆卫是“军队的蛀虫”,立刻被网友大量转发。

2.网络中的话语权失衡现象。网络虽然提供了一个开放的舆论平台,改变了话语权为精英阶层垄断的状况,但实际上,话语权失衡的现象在网络舆论中仍然存在。且不论“数字鸿沟”的客观存在(一些经济落后地区以及受教育程度低的民众甚至无法接触网络,这些“弱势群体”根本无法为别人或自己发声,从某种程度上已经丧失了话语权),传播学理论中“意见领袖”和“沉默的螺旋”等理论在网络传播中依然有迹可循。

网络上也存在沉默者,他们有些是理性的旁观者;有些是由于自己的观点处于劣势(缺乏意见领袖)——为避免遭受攻击(譬如担心被“人肉搜索”或受到语言形式的人身攻击)或认为这样的讨论无助于事件的改善——而选择放弃话语权。

(三)网络舆情的道义感性与网络民意审判

受中国传统道德价值观影响,相对于司法理性,民意“更习惯于将问题道德化,用好人和坏人的观点来看待刑事案件,并按照这一模式要求法律作出回应”[3]。在药家鑫案中,网络舆论指责药家鑫的辩护律师,更有网民称“给畜生辩护的肯定也是个畜生”……网络舆论简单地以道德标准剥夺法律赋予犯罪嫌疑人、被告人在诉讼中的合法权益。随后,当律师在法庭上提出“激情杀人”的辩护理由时,公众更是难以从专业的角度理解律师这种“基于法定职责的勉力而为”,网络舆论对此骂声一片。情绪化的网民极易产生对弱势方的同情,片面地接受信息,而司法的不透明又加重了舆论的不信任,于是民意走向了极端化的舆论审判。

二、民意缘何热衷于对“强——弱”冲突案件的讨论

(一)案件本身具有戏剧化特征

邓玉娇案之所以从案发一开始就引发舆论关注,是因为它契合了人们关于“烈女”反抗“恶吏”的戏剧性想象。有媒体人分析说:“以前都是女孩以跳楼等方式抗暴的,这可是第一次白刀子进红刀子出,愤而杀人。”[4]而事件扑朔迷离的发展进程也吊足了公众的胃口:警方发布了三次说法不同的通告;案件的关键性证据(内裤)意外被清洗;辩护律师突然遭解聘;起诉罪名由“故意杀人”改为“防卫过当”……公众的兴趣一次次被提起,舆论推动和裹挟着传统媒体持续关注的热度,甚至影响了事态发展的方向。

(二)网络带来话语权的空前解放

互联网具有多媒体形式、搜索方便、信息容量大、即时发布、互动交流、传播迅速等特点,已经成为最重要的信息传输渠道和舆论表达平台。在以往,媒介资源以及话语权被权势阶层和知识精英所垄断,而网络颠覆了传统媒体的精英模式,将传播信息和发表言论的权利交给普通大众。网络使普通公众包括弱势群体、边缘群体也拥有了某种话语权。可以说,网络带来了话语权的空前解放。

(三)社会矛盾及社会心理的网络映射

小学女生卖淫案、邓玉娇案都是底层民众与公权力的直接对抗,舆论一边倒地同情弱者也体现了官民矛盾、仇官心理以及对公权力的不信任等社会情绪的爆发。杭州飙车案、药家鑫案、周岩毁容案也都撕不下“富二代”“官二代”的标签,这些标签渲染了事件的对抗性,对触动舆论情绪起到了关键作用。网络舆论对“强——弱”冲突案件高热度的关注与参与,也折射出现实社会中存在的激烈的社会矛盾。

三、“强——弱”冲突案件中传统媒体的理性应对

在一个网络民意崛起的互联网时代,以往媒体设置公众议程的局面发生改变,网络已经不仅仅是传统媒体的信息源之一的角色,而且开始为传统媒体设置媒介议程——它不仅提供信息(真实或虚假的),而且推动传统媒体持续关注的热度及报道方向,在声势浩大的网络舆论面前,一贯强势的传统媒体逐渐势弱。

然而,传统主流媒体仍然应当承担起引导舆论、监督社会的媒体责任。在“强——弱”冲突案件中,民意的理性表达,仍然离不开传统媒体的引导。

(一)及时介入,积极引导

现阶段,我国社会“强——弱”冲突案件频发,传统媒体报道滞后于网络舆论热议已经是一个非常普遍而且难以避免的现象。然而如何在滞后报道中做到相对及时的介入、掌握舆论的相对主动权,是传统主流媒体在此类案件报道中值得关注的课题。

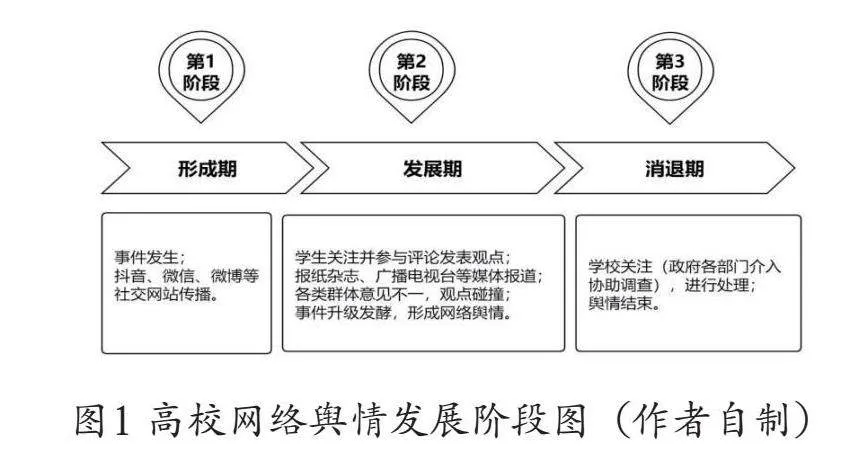

1.建立网络舆情监测系统。网络舆情可以理解为在网络空间里,公众对社会生活中各个方面的问题尤其是热点问题所持的意见、态度和情绪的总和。网络具有开放性和交互性的特点和优势,因而成为公众发表和交流对社会各类问题、现象和事件的态度和意见的重要场所,是民意表达的集散地,也是社会舆情表现最为集中的场所。

舆情监测系统承担了信息采集、处理和舆情分析等多项功能。比如中国青年报开设了舆情频道[5],提供自主开发的舆情产品“中青华云舆情监测系统”。周岩毁容案经网络曝光后,中青在线运用中青华云对案件的网络舆情进行实时监测,统计出每日发文数、最活跃的论坛站点和新闻站点,并完整呈现事件发展的全过程。从2012年2月24日开始,案件在网上以惊人的速度传播;2月27日,关注热度达到最高峰;29日,《中国青年报》刊发人物报道《走近安徽少女周岩》。

目前,网络舆情监测系统多应用于政府机关,传统媒体也应当建立网络舆情监测,把握社会舆情走向,这不仅有利于增强传统媒体的新闻敏感,也有助于传统媒体把握时机及时介入,从而理性地引导舆论。

2.报道事实与反映舆情并行不悖。新闻报道应当真实地反映舆情,而不应当对舆情视而不见或扭曲处理。这不仅是传统媒体引导舆论的基础,也是传统媒体树立媒介公信力的必然要求。报道事实与反映舆情并行不悖,一方面要求传统媒体在新闻采写过程中不能忽视民意,另一方面也要求媒体必须在报道事实的基础上反映舆情。

2010年11月29日,《南方都市报》刊发群众来论《我爸是李刚,药家更嚣张》,文章将药家鑫的身份定性为“富二代”,并联系杭州飙车案(胡斌案),称“药家鑫如此穷凶极恶,是不是也想到可以用钱摆平?”……这样的报道虽然是激愤的民意的真实表达,但完全脱离了对案件事实的报道,难免有屈从民意甚至煽动民意之嫌。

(二)立足事实,尊重法律

真实是新闻的生命,新闻记者应当遵循新闻报道基本准则,接近核心信息源并多方取证,对任何一方提供的信息都要保持必要的警惕,进行核实。对“强——弱”冲突案件的报道,传统媒体要及时介入报道,向受众提供客观、准确的新闻事实,保障受众知情权,并引导舆论恢复理性。以邓玉娇案为例,在传统媒体介入前,舆论对邓玉娇案的想象建立在“娱乐城”、“异性服务”、民女刺死政府官员这些含糊不清的信息之上。但随着传统媒体的介入,其所呈现的丰满的新闻事实将邓玉娇从“烈女”的神坛上拉了下来,甚至招致了舆论讨伐,但真实、客观的报道才是符合新闻职业规范的、对社会负责任的媒体行为。

舆论监督是大众传媒的主要功能之一,但舆论监督应当以尊重事实、尊重法律为前提。在对刑事案件的监督过程中,由于公众的法律意识相对薄弱、专业性不强,因此传统媒体在提供准确的新闻信息的同时,也需要对部分事实予以解释。药家鑫案的辩护律师从一开始就遭到了舆论攻击,而当他在庭审中提出“激情杀人”的辩护理由时,舆论再一次被激怒,认为一切辩护都是为被告人开脱罪责的借口。“激情杀人”①一词在药家鑫案中第一次进入公众视野,在我国刑法中也并无明确规定。应当说,律师从被告人利益出发提出“激情杀人”的辩护意见是在正当行使其辩护权。可惜传统媒体在当时只是对律师提出这一辩护理由这一事实作了报道,却没有及时作出合理解释来缓解舆论情绪。直到一年后的哈尔滨杀医案中,“激情杀人”一词才再次进入公众视野,也有媒体在第一时间联系到药家鑫案并作出专业解释。

尊重法律,还要警惕民意审判对司法的干扰。药家鑫案中,也曾有一些媒体发出警告,不要让社会舆论“绑架”法律,表现出了成熟媒体应有的社会责任。《新京报》发表评论《药家鑫案:鼓励法官独立判案》,认为“每个人都有权发表意见,不管是道德层面还是法律层面,但有权作出判决的只会是法官”[6];提出“允许公众广泛讨论,更鼓励法官独立判案”。《光明日报》刊发《媒体,请还司法审判一个独立空间》,认为“无论是保药的呼吁,还是杀药的呐喊,都已经违背了支撑司法公正的一块基石——法院独立行使审判权”。[7]《法制日报》分析社会舆论对司法是一把“双刃剑”,“既能促使法官公正、有序地行使审判权,又可能引导法官紧随民意,影响其办案思维”,呼吁法官独立判断。[8]

(三)超越个案,反思制度

2009年5月16日,沈阳发生小贩刺死城管事件(夏俊峰案),造成两死一伤。案件由于城管与小贩强弱分明的差别而牵系着公众的敏感神经。2009年11月,沈阳市中级人民法院一审以故意杀人罪判处夏俊峰死刑,夏不服遂提起上诉。2011年5月,辽宁省高级人民法院作出终审宣判,裁定驳回上诉、维持原判,案件进入死刑复核程序。2011年5月10日,《东方早报》发表文章《“夏俊峰案”倒逼城管制度》,作者沿着夏俊峰的个案悲剧追溯了不长却复杂的中国城管史,引用中科院教授冯有为的话感叹“他们都是制度的牺牲品”,如果相关制度不能变革,类似夏俊峰案的悲剧还会在公众的视野内再度发生。[9]《中国青年报》也将目光投向了城管制度问题,其刊发的《谁给脱缰城管套上笼头》从一部刚刚从死亡线上被拉回来的、可能制约城管制度的《行政强制法(草案)》说起,通过采访专家解析了制度两头——小贩与城管——两个群体的矛盾与悲剧,并联系国外经验对中国城市管理问题提出意见,最终寄希望于法律、制度的完善来对房屋拆迁、城管执法等行为进行制约。[10]

(四)平衡报道,构建公共舆论空间

平衡报道,首先体现在新闻报道中要呈现出当事各方的声音。主流媒体要提供有效与全面的信息,不能只相信流言与单方信息,这种信息不对称的现象最终会造成公众把舆论的想象当作现实。邓玉娇案中,各方当事人都相对缄默,只有邓玉娇的辩护律师一直源源不断地向外界释放信息。在此情况下,有些媒体完全站在律师一方、将律师所提供的信息与材料作为新闻报道的素材。律师的立场不可能是中立的,这种只呈现单方信源的报道必然具有倾向性,容易误导受众。

平衡报道,其次体现在传统媒体对民意的塑造。在“强——弱”冲突案件的报道中,传统媒体更应注意理性表达,避免煽动民意。前文提到,《南方都市报》于2010年11月29日刊发《我爸是李刚,药家更嚣张》一文,此时药家鑫案刚刚进入公众视野②,南都作为主流媒体在第一时间对药贴上“富二代”标签,难免有煽动民意、将事件引向阶层矛盾冲突的发展方向之嫌。

结 语

当前,网络已经延伸到社会的每一个角落,随着网民数量的持续增加,网络已经成为中国社会舆论表达最为活跃的场所,是社会舆情的“晴雨表”。中国社会正处于矛盾频发的转型时期,“强——弱”冲突案件极易引燃网络舆情,从而迅速成为焦点并形成巨大的舆论压力。在这类事件的新闻传播活动中,网民已不再受传统媒体对事件的关注热度及报道进程的限制,甚至影响事态发展的方向。

在这样的形势下,传统媒体应当认清“强——弱”冲突案件中的网络舆情特点及其成因,建立和完善网络舆情监测和分析系统,在社会舆论压力形成之前或之初及时介入报道,掌握控制网络舆情的相对主动权,警惕媒体与民意的断裂,并在坚持尊重事实、尊重法律的原则上,超越个案,反思更为本质的制度性问题。此外,传统媒体要尊重各方意见的均衡表达,真实、全面地反映舆情,构建理性讨论的公共舆论空间,这样才最终有利于引导舆论走向理性,有利于“强——弱”冲突案件实现正常化解决。

注 释:

①从概念上讲,激情杀人与预谋杀人相对应,是指行为人本无杀人的故意,但在被害人严重过错行为的刺激下,激愤而故意杀人的突发犯罪行为。激情杀人也属于故意杀人,但其主观恶性要小于预谋杀人。被害人张妙从被撞到被杀害没有任何不当或严重刺激行为人情绪的行为,药家鑫的杀人行为不符合“激情杀人”的构成要件,因此律师的辩护理由难以成立。

②药家鑫案案发于10月20日;11月28日才在华商网上首次出现,由于性质恶劣当即引发网友极高关注;29日,各大门户网站均在显著位置转载该新闻。

参考文献:

[1]中青在线.安徽少女毁容事件的舆情分析[EB/OL].http://news.cyol.com/content/2012-03/06/content_5830891.htm.

[2]http://blog.sina.com.cn/s/blog_4548a6580100zzkf.html.

[3]王怡.网络民意与程序正义[J].新闻周刊,2004(3).

[4]龙志.邓玉娇案:一个记者的立场[M]//.南方传媒研究(19):媒体与民意.南方日报出版社,2009:28.

[5]中青在线舆情频道.http://yuqing.cyol.com/.

[6]韩浩月.药家鑫案:鼓励法官独立判案[N].新京报,2011-04-02.

[7]肖国忠.媒体,请还司法审判一个独立空间[N].光明日报,2011-04-07.

[8]刘建国.药家鑫案,请让法官独立判断[N].法制日报,2011-4-19.

[9]王石川.“夏俊峰案”倒逼城管制度[N].东方早报,2011-05-10.

[10]付雁南.谁给脱缰城管套上笼头[N].中国青年报,2011-05-18.

(作者单位:大河报社)

编校:郑 艳