摘" 要:创建乡村旅游与文创品牌,是湖南少数民族村落文旅深度融合,促进乡村振兴、高质量发展的一条重要路径。论文探讨了湖南少数民族村寨文化对文创品牌建设的重要性,分析了湖南少数民族村寨文创品牌的发展困境,并提出了湖南少数民族村寨文创品牌的设计策略。

关键词:湖南少数民族村寨;文创品牌;发展困境;设计策略

在多元文化和主流文化的激烈碰撞下,少数民族非物质文化遗产作为民族区域的边缘文化遗产受到巨大的冲击,从而丧失很多的活力。作为文化产业的基石,少数民族的非物质文化遗产应遵循可持续发展的理念与原则,通过对非物质文化遗产的保护,对其进行保护,才能为子孙后代留下更多的文化瑰宝,从而促进我国少数民族文化与旅游产业的长期发展[1]。发展则要尊重民众意愿,保障民众生活,致力于构建新的机制,从根本上解决农村面临的问题。其中关键在于激发内生动力,着重发展新兴产业,以此推动以人为核心的新型村镇建设[2]。湖南孕育了多样的少数民族文化,苗族文化尤为突出。苗族银饰和刺绣作为文化精髓,深受喜爱,并逐成特色产业。国家支持下的特色村寨发展,为保护和发展少数民族文化树立了典范。地域文化形象对品牌识别和推广至关重要,如南京“西窗烛”剪纸文创品牌,融合地域特色,成功打造辨识度高的品牌。湖南少数民族村落,以文旅深度融合为切入点,创建乡村旅游品牌,是促进乡村振兴、高质量发展的一条重要路径。湖南少数民族地域文化为文创品牌的发展提供了得天独厚的优势。文化自信是文创品牌发展的内生动力。湖南丰富的文化遗产和手工艺人为文创品牌提供了资源。政府支持也为文创品牌发展提供了良好环境和展示平台。深入挖掘和传承地域文化,结合现代设计理念和市场需求,则可以打造出具有独特魅力和文化内涵的文创品牌,为湖南的文化产业发展注入新的动力。

一、湖南少数民族村寨文创品牌现状

近些年来,随着新时期人们消费需求的转变以及国家层面对于文化建设的大力推进国内对于文创产品的相关研究逐渐增多,“地域性文创”成为高频关键词。如今我国有关文化创意产业的研究略显不足,主要侧重点在文创发展策略及案例实证与设计研究上。而国外在乡村文创和文创产业方面已经积累了很多研究成果且内容比较广泛,研究涉及范围包括文创产品设计、产业性保护、数字化传承研究等方面。

英国创意文化产业研究者约翰·霍金斯(John Howkins)在《创意经济》首先提出了“文化创意产业”的概念[3]。在一些理论研究中也强调新兴技术对文化创意产业的作用,如约翰·李(Johnny Lee)在他的研究中指出:通过不断发展的数字科学技术,提出动态文字设计传播方式,拓展了文字表现的新可能性[4]。科学技术的革新,可能会对文化创意产业的传播和生产造成影响。因此,文化创意产业是建立在科学技术之上的,采用新技术可以提高文化创意产业的生产与传播效率。然而,传统文化创意产业是不可忽视的一环。马金珠(Jin Joo Ma)以韩国的Nubi(应用与服装和纺织品的特殊缝合技术)为例,提出了传统时尚实践在促进文化可持续性方面的重要性[5]。在对传统文化创意产业的分析中,可以发掘到其可取之处。当然,在文化创意产业中,十分有必要的是,关于当地对文化产业保护的思考。康保成在《中日韩非物质文化遗产的比较与研究》一书中,收录了中日韩三国学者在非物质文化遗产领域的文章,这些论文涵盖了非遗保护实践的经验,对于我国非物质文化遗产的保护与发展具有积极的启示意义。同时,该文集也收录了日本《文化财保护法》和韩国《文化财保护法》的相关内容。而张京成等人所著的《中外文化创意产业政策研究》则深入探讨了国内外文化创意产业的政策环境。该书以英国、美国、澳大利亚、日本、韩国五个国家为国外研究的主要对象,同时以我国重点城市为国内研究的焦点,通过对比分析中外文化创意产业的政策,揭示了存在的问题,并提出了相应的政策思路[6]。

在《新消费理念下乡村文创产品的设计与开发研究》中,程倩针对我国文化创意产业的研究,提出了深入的见解。她认为,在新消费理念的指导下,乡村文创产品的发展必须紧密围绕乡村文化这一灵魂与核心,深入理解和把握地域文化的结构特征,积极融合乡村文化元素,以此唤起乡村记忆并激发情感共鸣。通过对于当地地域文化的解析,能够精准的找到文创产品的灵魂。然而,在文化传承的领域中,新技术的涌现对非物质文化遗产的保护产生了显著的影响。秦枫提议,通过应用数字信息技术,对非物质文化遗产进行创新的编码和重新诠释,从而在数字文化的层面增强公众对其的接受度[7]。他强调采用数字化的方式来进行非物质文化遗产的保护与传播,旨在为文化创意设计提供一个丰富的数字化素材库,从而适应互联网时代的需求。从工业设计的视角出发,朱上上、罗仕鉴提出了名为“文化元素再造创意设计系统”的理念。他深入剖析并详细阐述了该系统如何利用设计符号学的原理,对文物元素进行再造的内容、方法、具体流程以及关键技术。这一系统不仅为传统文化的创新设计提供了新颖且实用的思路,还为设计师们开辟了新的创作途径[8]。而将计算机技术与文化创意相结合,则属于非物质文化遗产数字化保护与设计融合的范畴。显然,文化创意产品为吸引消费者购买,必须拥有优质的视觉形象,并需要一个完善的视觉形象系统。在《乡村旅游地域文化创意元素提取及品牌重塑研究》中,马军、黄镜帆、乔治以“秦礼纪”品牌为具体实例,深入分析了如何利用地域文化所特有的符号意向,从而有效地提升文化创意的附加值,并进一步挖掘以文化品牌为导向的乡村旅游的核心价值[9]。何佳主张,非物质文化遗产的文创产品应当致力于品牌构建,而构建非遗文创品牌则包含以下几个方面:首先是建立鲜明的品牌视觉识别系统,以增强品牌的辨识度;其次是通过产品创新以及跨界发展的方式,拓展品牌的影响力;最终,通过借助新媒体和科技的强大力量,品牌的推广得到了进一步的强化[10]。以南京剪纸为参考对象,可以从品牌的视觉系统、产品系统以及营销渠道这三个核心维度进行全面而细致的考量,旨在为非物质文化遗产的文创产品提供品牌化设计的有效参考和灵感。

综上所述,我国在文化创意产业研究方面,对于乡村文创的研究已起步,但未发展充分。存在诸多问题:一是乡村文创单一的产业模式;二是乡村文化创意产品的视觉系统模糊;三是市场定位不够精准,传播手段单一。

二、湖南少数民族村寨文创产品发展困境

(一)产业模式单一,创新产品开发难

当前,湖南民族村落的文创产品产业模式的发展还处于起步阶段,湘西各民族,特别是少数民族的传统技艺,在发展过程中遇到了瓶颈与问题,对其进行抢救、传承和发展,已是刻不容缓的事情[11]。第一,在生产方式上,以手工为主,缺乏机械化、批量化生产,既费时又费力,很难保证生产出来的产品质量。第二,在商品种类上,商品主要是日用商品和旅游手工艺品,缺乏多种应用类型的商品,可供游客选择的类型较少。第三,在开发产品上,主要是手工艺制作人的想法与对市面文创产品的仿制,缺乏产品的原创性和产品的特点,缺少与外界的有机结合。

(二)过度模仿甚至抄袭,缺乏品牌效应与认同感

目前,湖南少数民族一些文创产品仅仅是对区域文化符号的简单运用,对其他文创产品的外观进行模仿,更多的倾向于照搬照抄。这些状况导致当地文创产品缺少文化内涵,缺少市场竞争力和吸引力[12]。在当地的文创产品中,很难找到可以让消费者耳目一新的少数民族特色文创产品,部分文创产品缺乏形式和功能上的创新。在品牌构建的过程中,对于地域文化特色的深入挖掘显得不足,未能形成明确的市场定位、形象塑造、目标群体锁定以及产品特性界定等核心要素,而是过度依赖直接引用或模仿,仅停留在表面层次的修饰与包装[13]。因此,湖南少数民族文创产品没有形成较强的品牌效应,缺乏品牌认同感。

(三)市场定位不够精准,传播手段单一

随着城市化进程的加快,受大众文化的强烈影响,传统手工艺文创产品由于市场定位不够精准,已难以吸引游客购买。当前,消费的主力正朝着年轻化的方向发展,年轻群体对于文创产品的形式和文化内涵上都有了更深层次的追求。而传统手工艺文创产品由于缺乏与外界的交流,在形式和功能等方面很难吸引新的消费群体。在传播渠道方面,目前湖南少数民族文创十分欠缺,只有一个地区的网络传播和民族文化遗产的传播,并且缺乏与新媒体的融合,例如抖音等新媒体平台。

四、湖南少数民族村寨文创品牌设计策略

(一)文化符号再发掘

为了挖掘民族传统元素,充分激发创新潜力,以创造出具有独特性的文化品牌,并进一步提炼出民族文化的新内涵,我们有必要以“民族”为基石催生“创意”,进而以“创意”为动力推动“产业”的发展。这是至关重要的[14]。湖南少数民族村寨文化符号的提炼与应用,非遗文创的构建,就是以“文化”为载体,通过对“文化”的全面调查和调查,对其所包含的文化素材进行分类,然后通过“创意”的方式,对其所拥有的文化衍生产品或者文化创意产品进行研发和设计,最终将其与品牌进行运营和宣传[15]。湖南少数民族村寨拥有着众多非物质文化遗产,在设计前,要充分细致地了解当地的文化习俗和人文地理,方便后期的文化提炼。完成前期分析和分类后,需要对这些文化进行再设计,运用不同的材料将其表现在造型、纹理、标识等方面,强调文化属性。苗族银饰对于湖南少数民族是一种特殊的象征,不仅是一种物质文化现象,更蕴含丰富的文化意义和历史价值,苗族银饰在苗族文化中扮演着重要角色,代表着纯洁、高尚和永恒。不仅用于装饰,还具有象征社会地位和财富的意义。

(二)文创产品再设计与系列性开发

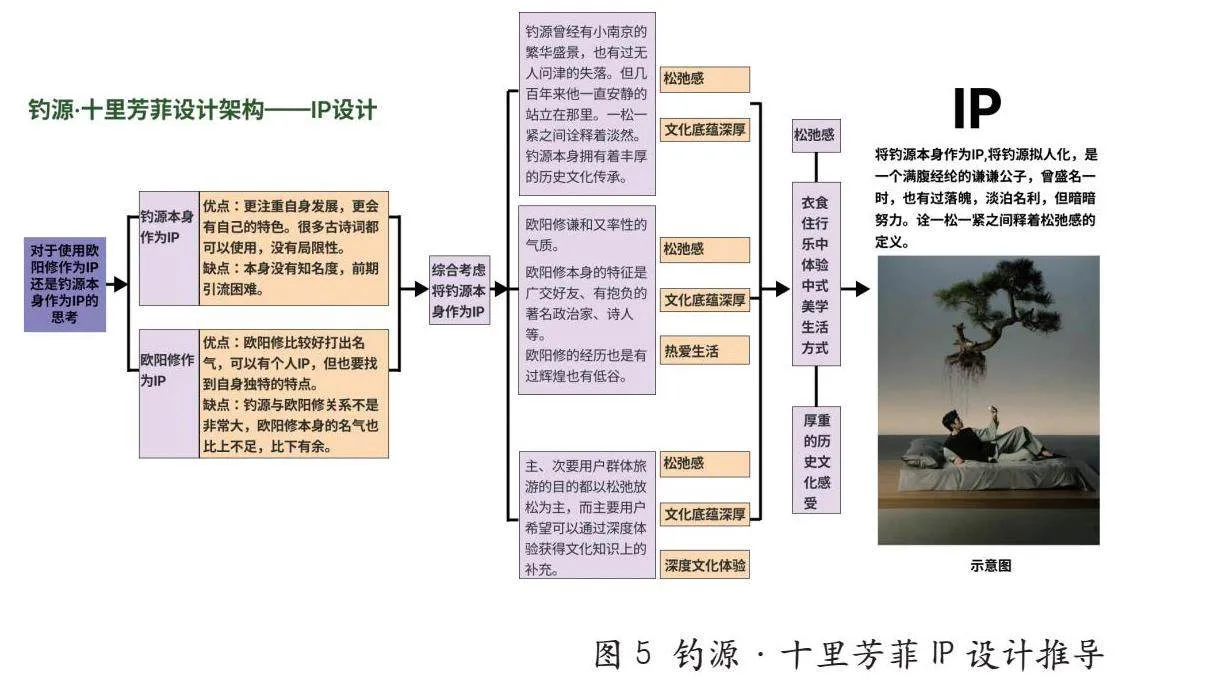

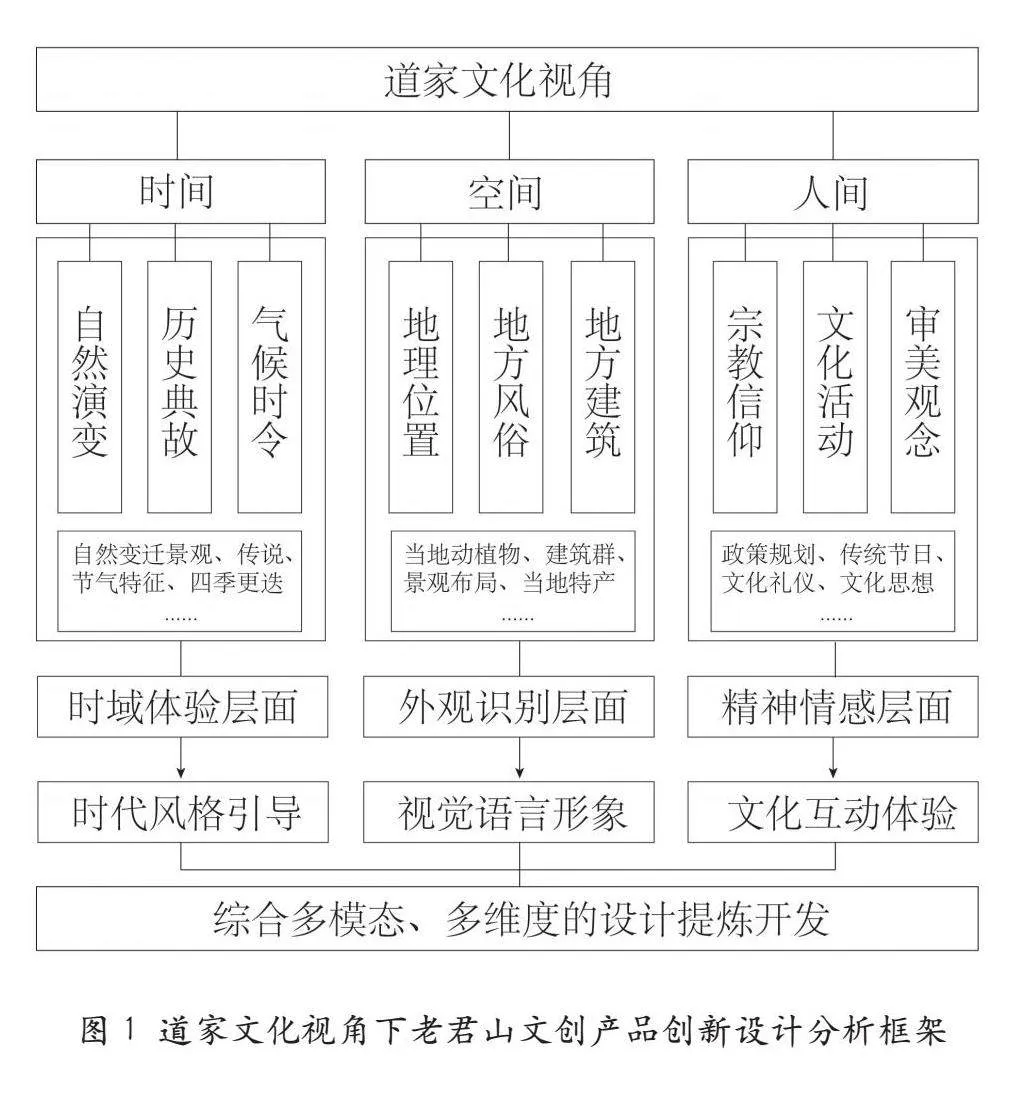

湖南少数民族村寨的文创产品缺少自己的特色,需要对本土文化产品进行二次开发。我国的传统工艺技术非常丰富,它包含了中国悠久的传统文化,它能为当代文创产品的设计带来启发,并将其吸收到其中的精华,并通过对它们的重新设计,来达到对文创产品的创新[16]。傩面具是我国古代的传统手工艺品,利用现代技术对其进行再设计,使形象的艺术视觉元素极为丰富,将其进行几何化、模数化的设计,使传统视觉元素的美感和传达性更强,并且几何化的图形便于传达(如图1)。

湖南少数民族村寨的文创产品同时需要开发系列文创产品。主题系列产品开发,指的是将工艺文化中的某个文化元素作为一个主题,展开与之相对应的系列产品的开发设计,以满足不同消费者的差别化需要。在不同的文化元素主题上,同时展开不同方向的系列产品开发,这样就能构成一个品牌的产品族群,在一个共同的文化主题下,产生出丰富多样的产品类型(如图2)。在生产设计中可以将原本的手工艺者、个人生产、小产业等集合在一起,再制定一个统一的标准,使文创产品的生产标准得以标准化。系列产品能够满足用户对多维度、重复性的感知,易于记忆,并且具有显著的辨识度,能够更好地加深用户的对品牌的印象,从而形成更好的品牌的认识度。如自然造物品牌创立之初的第一款蚀铁茶具系列产品,以锻打蚀铁的制作工艺为主题,通过黑色、灰色的主题色彩,进行不同造型的茶具产品的打造,采用方形和圆形结合的外形,以此形成统一主题系列产品,让人产生很深的印象(如图3)。

(三)新技术应用与品牌营销

当下以互联网、大数据为主的现代信息技术正在改变着传统手工技艺的思维方式与经营方式,给我们的生活带来了巨大的冲击和变革[17]。在这样的背景下,首先要立足于产品自身,运用产品的特点来打造宣传点,根据不同的群体,采用差异化的营销方式。其次,要利用3D技术、数码影像相结合,设计出让少数民族文创产品“活起来”的产品(如图4)。文创产品的品牌营销需要积极探索多种形式的合作,拓展品牌内涵。除了地方政府的大力扶持之外,企业自身也要具备较强的品牌宣传意识和手段,可以结合大数据多媒体,融合媒体协同,抓住机遇热点。通过运用新媒体,将各种信息资源进行整合,弥补传统传媒和人工沟通的缺陷[18]。在非遗文创品牌中,要突出“文化”的属性,根据不同消费人群的需要,进行整合的营销和宣传,从而实现非遗文创企业的内部的协调和统一。在品牌建设的过程中,非遗项目本身获得新生,这有利于激活乡村历史,保持农村文化发展的根基,实现遗产保护和乡村发展的双赢[19]。非遗文创品牌整合营销的具体方式有:线下开设专卖店,非遗工艺体验馆等。在线上,借助短视频,文旅等平台;同时,与民俗节庆、故事传播、促销等活动策划相结合,共同推动非遗文化产品的推广。最后,要将传统的线下推广方式,扩展到微博、抖音等平台,进行“双线营销”。与当下热点、社会事件、节日等进行跨界合作,能使非遗文创品牌走向市场,进入到普通百姓的生活中去,更好地推动非遗文创品牌的发展。

五、结语

湖南省传统少数民族村落形态多样、精神内涵丰富,面对其文创产业发展困境时,可以借助文旅深度融合,以民族地域文化为切入点,创造独特的文创品牌,为乡村振兴和文化传承注入新的活力。文化自信作为内生动力,能够激发创新潜力,推动文创产品的多元化发展。通过挖掘民族传统元素,拓展产业模式,开发系列产品,以及运用新技术和品牌营销策略,加强文化产业的推广和传播。在面临产业单一、模仿抄袭、市场定位不足等困境时,需要加强创新设计,整合资源,拓展市场,提升品牌认知度,实现文化创意产业的良性发展。文创产品设计与传统少数民族文化的有机结合,是一次成功的尝试,能受到更多人的青睐和喜爱,将湖南少数民族灿烂的历史文化传播到各地。

参考文献:

[1]杨耀源.文旅融合背景下少数民族非物质文化遗产保护性旅游开发[J].社会科学家,2021(4):64-69.

[2]刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J].地理学报,2018(4):637-650.

[3]陈业伟.城市更新与文化传承[J].现代城市研究,2012(12):35-42.

[4]兰德.设计的意义[M].王娱瑶,译.长沙:湖南文艺出版社,2019:12-71.

[5]Ma J J .Traditional Fashion Practice and Cultural Sustainability: A Case Study of Nubi in Korea[J].Fashion Practice,2023(1):64-90.

[6]张京成,沈晓平,张彦军.中外文化创意产业政策研究[M].北京:科学出版社,2013.

[7]张京成.中国创意产业发展报告[M].北京:中国经济出版社,2020.

[8]朱上上,罗仕鉴.产品设计中基于设计符号学的文物元素再造[J].浙江大学学报(工学版),2013(11):2065-2072.

[9]乔治,马军,黄镜帆.乡村旅游地域文化创意元素提取及品牌重塑研究[J].包装工程,2019(24):95-103.

[10]何佳,王朝阳,周丽敏.南京剪纸非物质文化遗产文创品牌的构建[J].包装工程,2018(6):46-51.

[11]邢瑞娟,王文东.乡村振兴战略下贵州少数民族民间工艺传承与发展的对策[J].贵州民族研究,2021(3):124-132.

[12]付振宇.基于地域文化的文创产品创新设计[J].包装工程,2019(20):215-218+222.

[13]谢寒,王佩之,谢青伶.湖南特色小镇品牌建设策略研究[J].湖南包装,2022(4):136-138+162.

[14]滕书筠.广西少数民族文化创意设计发展现状及路径研究[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2017(2):56-61.

[15]温鑫淼,刘宗明,李麟.基于非遗文创的品牌构建与探究——以地区土家织锦为例[J].家具与室内装饰,2021(9):55-59.

[16]赵蕾.基于活态传承模式的苗族非遗手工艺产品的“再设计”探讨[J].贵州民族研究,2022(5):134-140.

[17]王晓敏,李晗.黑龙江省少数民族非物质文化遗产的数字化传播策略探究——以“互联网+”为视角[J].黑龙江民族丛刊,2019(2):88-93.

[18]姚利权.新媒体助力少数民族地区乡村振兴实践[J].中国广播电视学刊,2022(3):54-56.

[19]李斯颖.少数民族非遗资源的“两创”实践与乡村振兴——以广西为例[J].社会科学家,2021(7):57-63.

作者简介:

赵伟军,湖南工业大学包装设计艺术学院教授、硕士生导师。研究方向:设计管理与环境设计研究。

李成琳,湖南工业大学包装设计艺术学院设计学专业硕士研究生。

基金项目:本文系2022年湖南省教育厅科学研究重点项目“新发展理念下湖南少数民族传统村落乡村振兴艺术设计策略研究”(22A0396)研究成果。