摘" 要:从农村人居环境巩固优化的视角出发,通过实地考察对惠州农村人居环境建设过程中出现的问题及薄弱环节进行梳理分析,从村民自治、监管制度完善及乡村品牌宣传等方面展开优化论证,为乡村后续的发展注入持续动力。同时,借鉴相关成功案例经验,最终得出适合惠州农村人居环境优化攻坚的新路径和新措施。

关键词:乡村振兴;人居环境;人文景观;监管机制;品牌打造

基金项目:本文系2023年度教育科学规划课题(高等教育专项)项目“设计赋能乡村振兴视域下的高校设计学科应用型人才培养路径研究”(2023GXJK507);惠州学院2023年校级教学质量与教学改革工程项目“专创融合特色课程景观设计基础”(惠院发〔2023〕158号文件);惠州学院2022年教学质量与教学改革工程建设项目“基于乡村振兴背景下的岭南乡土景观设计课程改革”(惠院发[2022]163号文件)研究成果。

随着乡村振兴的推进,惠州市在乡村人居环境优化方面取得了一定的成绩,特别是在道路交通、基础设施配套、污水处理、垃圾整治等方面,人们对于打造生态宜居的乡村建设也提出了更高要求。目前,人居环境优化前期成果较为理想,但后续的持续发展方面明显存在后劲不足的情况,如何通过深度调研来剖析现状问题,并在此基础上提出针对性的解决路径便显得尤为重要。

一、惠州市农村人居环境优化攻坚路径的研究背景

我国《“十四五”规划和2035年远景目标》中明确指出,要优先发展农业农村,全面推进乡村振兴,保护传统村落和乡村风貌。要把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置,持续改善村容村貌和人居环境,优化生产生活生态空间,建设美丽宜居乡村。惠州市在“十四五”规划中也提到,加强生态宜居乡村建设,融合各村民风民俗、自然风光及田园风韵,保护传统村落和推进乡村风貌提升,连线连片推进美丽乡村建设,深化农村人居环境综合整治,强化对乡村产业准入管理和底线约束,打造一批具有岭南特色的精美农村。惠州在2021—2023年期间规划建设29条乡村振兴综合示范带,充分挖掘各县(区)现有的美丽乡村、特色农业、历史文化、乡村旅游以及山水林田湖等优势资源。目前,建设成效显著,较大程度地改善了农村的人居环境,提升了村落整体形象。但在此基础上,如何进一步改善现有问题、提升人居环境、在攻坚路上取得更好效果等,还是需要对现存问题进行进一步的梳理和探究。

二、惠州市乡村人居环境建设的问题与困境

(一)治理模式相对单一,监管机制薄弱,难以匹配乡村环境发展需要

1.治理模式不完善。目前惠州农村人居环境治理模式相对简单,不能匹配不同地区的特殊需求,缺乏科学性和系统性。虽然有关政策文件中都提到要适当引导村民、企业等社会资本进入治理行列,但很多村内产业自我造血功能薄弱,无法支撑美丽乡村发展。另外,政府资金到位缓慢,受制于一系列复杂程序的审批,政府资金到位滞后,导致部分人居环境优化项目难以按需整改。由于美丽乡村建设项目吸引力不足,很难吸引企业对其进行稳定的投资,这也给后续建设带来不确定性。

2.监管机制不健全。农村人居环境监管机制薄弱,缺乏有效的监测手段和反馈机制,环境问题得不到及时解决。目前,监管机制主要以政府部门和当地村委为主,媒体监督、专家监督等都没纳入在内。无法充分发挥社会力量形成多元的监督机制,难以形成有效的以管理促建设的监督模式。特别是在智能监管和生态环境大数据应用方面发展相对滞后。目前科技支撑主要集中在智慧垃圾分类、河道安全监测、森林防火等范围,在生态宜居环境的改善上利用率较低,不利于美丽乡村建设的可持续发展。

3.评价指标不科学。现有评价指标体系存在一定局限性,无法全面准确地反映农村人居环境优化的实际情况和问题现状。在攻坚路径中,缺少基于各村情况的细化指标和制度要求,影响了工作的推进和落实,这也使得优化评价体系、细化评价指标具有急迫性。通过调研可以看出,生态指标和经济发展指标继续排在前两位,社会服务指标和文化建设指标紧随其后。这也充分反映了坚持以生态为载体,以经济发展为目标的人居环境改造根本原则。但目前只有大框架缺少细则指标,各村在开展具体工作中就缺少了指导和参照,难以高效的推进实施具体工作。

(二)文化传承缺失且宣传渠道单一,不利于美丽乡村品牌的打造

1.农村文化传承不足。在农村环境优化过程中,模板化的生搬硬套,导致农村人居环境中优秀传统文化丧失。好的品牌能够有效提升人们的记忆力和辨识度,但目前各村建设缺少品牌意识。具体体现在,尽管大部分村落有着自己的特点或特产,但是并没有将这一特色融入美丽乡村建设的品牌中去,没有将农产品、传统文化与美丽乡村的品牌建设进行整合,打出一套品牌的“组合拳”,在从“有”到“强”的发展环节还需加强。缺少品牌支撑的美丽乡村在现在同质化的乡村发展中很难给人留下深刻印象,无法实现文化、农产品与品牌的叠加效益,很难在乡村文旅市场占有一席之地。

2.宣传工作不到位。美丽乡村建设在宣传工作上经验不足,宣传手段少且质量不高,没有引起社会层面的关注和互动,没有达到以美丽乡村建设促经济发展的目的。在筹划和建设时期宣传方式一般是在村委宣传栏公示规划图、效果图等,有的会通过村委会向村民分发宣传资料,少数重点项目才会被政府媒体进行较为详细的宣传。总体来讲,对现有网络媒介资源利用不足,宣传的受众面和影响力较小。在后续运营方面缺乏相关产业经营、策划组织、农产品品牌推广等方面的经验,各平台对于产业和产品的营销上缺乏联动性和系统性,部分商家虽有重视产品的品牌营销,但大多属于单打独斗,没有结合地域文化和乡村特点,无法形成一套互有联动、互为载体的有效宣传手段,从而影响品牌效益的最大化,不利于美丽乡村品牌的打造和提升。

(三)配套设施不完善,闲置地块利用率低,对外部资源的吸引力不足,不利于促进当地经济发展

1.配套设施还不够完善。目前,农村基础设施中供水、供电、道路等配套设施相对完善,但在污水处理、垃圾分类、健身设施等方面还存在较多问题。特别是生活污水就近排放到池塘、水渠,恶臭难闻;健身设施也存在损坏缺少维护,缺少适老化的改造设计等。另外,多数乡村都将自身发展与旅游业捆绑,但在停车场、充电桩等方面的建设还相对滞后,以上都是严重影响农村人居环境提升的因素。

2.房屋空置率高,闲置地块利用率低。在调研走访过程中发现,由于年轻人外出务工,村中出现大量房屋空置、宅基地杂草丛生的情况,给人荒凉缺少人气的感觉。闲置地块虽然在“四小园”等整治活动中有了一定的改造利用,但受村里老龄化严重、劳动力不足的影响,许多整改后的地块出现了后续维护脱节,趋于荒废的迹象。

3.村、企环境缺少统一规划。经调研发现,部分乡村位于城乡结合部,周边不乏有产业园区或大型工厂等,但园区周边环境杂乱,缺少统一的规划。现有环境改造中也没有将当地文化与园区文化相结合,存在较强的碎片化和割裂感,总体文化属性较弱,难以成为当地文化输出的载体,为人居环境的优化带来了难题,不利于该地的品牌化和长远发展。

(四)村民参与建设和服务的热情不高,不利于乡村的内驱力建设和可持续发展

1.村民参与建设程度不高。村民是人居环境攻坚过程的主要力量,其参与乡村建设的程度直接决定了本村人居环境的可持续力。在调研过程中发现,村民对环境优化的态度总体是积极和肯定的,大多能够配合村委安排,在遇到环境改造与个人利益发生冲突时也能顾全大局。但目前人居环境改造的相关政策的制定大多是自上而下的,村民对相关政策的了解较少,对本村未来的发展方向和定位也不是很清楚,自己在参与建设过程中的一些想法建议也缺少沟通的渠道,很难建立主人翁意识。另外,客观上,大部分村民因受教育和审美素养不高的局限,这也使得其很难有较高程度的参与。

2.服务意识不强。美丽乡村建设硬件已经取得了显著成果,但软件层面,特别是服务层面还是较为欠缺,相关人员业务素质和专业能力还需提供,总体力量较为薄弱。村委中具有决策权的村领导,其在生态保护、环境治理、文化传承、文旅融合与乡村品牌建设等方面还缺少深入的思考和系统学习。在建后的经营过程中,也缺乏具有活动组织策划、环境维护管理和旅游开发等专业能力的人才。另外,各村在人才引进机制上远滞后于其发展需求,这也极大制约了乡村文旅的高质量发展。

三、农村人居环境优化攻坚路径的思路及对策

(一)农村人居环境优化攻坚路径的思路

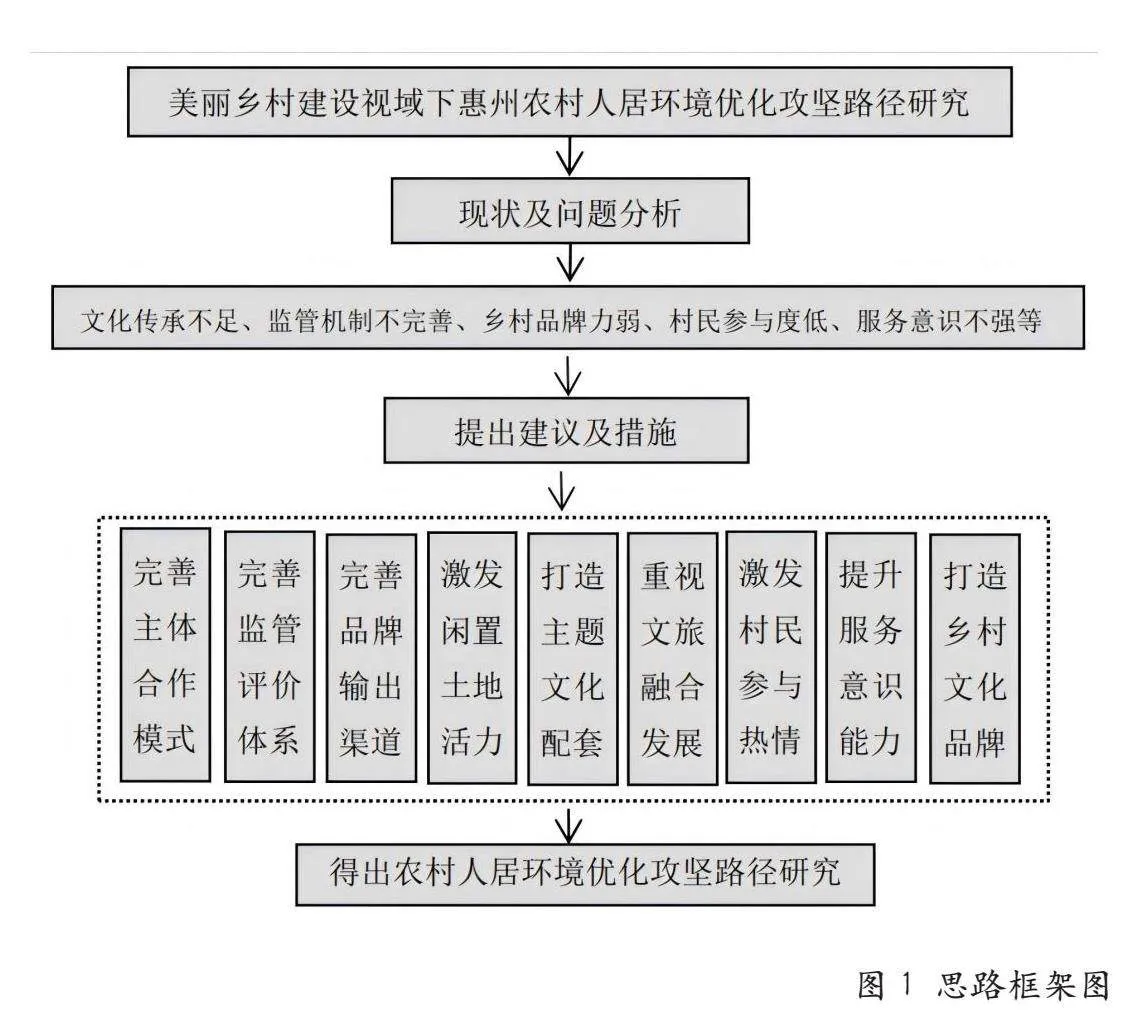

开展农村人居环境的优化攻坚行动,一方面,需要继续巩固现有的建设成果,提升治理的成效;另一方面,要以当地历史文化为根基,完善监督管理体系和评价标准,优化治理模式,不断为人居环境建设注入持续发展的动力。具体思路框架如图1。

(二)惠州农村人居环境优化攻坚路径的具体对策

1.探索美丽乡村建设多元主体合作模式,完善环境监管和评价体系

(1)探索美丽乡村建设多元主体合作模式,提升多主体协同能力

建设美丽乡村治理的多元主体合作模式,提升多主体间的协同合作能力,增加多主体间的互动交流,强化彼此间的协同关系。要加强对合作治理理念的舆论宣传和引导,提升合作共治理念的影响力,强化美丽乡村建设的共同价值根基。通过开展政府、村民、社会组织等多元合作,保障乡村建设规划及实施效果,达到有效治理的目的。通过治理重心的持续下移,乡村逐步转化为多主体合作共治的新型共同体,继续完善多主体治理方法与机制,构建多元主体的责任网络体系,逐步形成权责一致的治理结构,避免各治理主体责任模糊化。加强政府的服务属性,引导更多社会力量的参与,形成建设监管联动机制,引入创新性对策来化解现存顽固问题。

(2)完善环境监管和评价体系,构建智慧监管服务平台

第一,在环境的整治过程中,监管是有序执行的保障,系统的指标体系是有效执行的前提。评估指标的设置和监督机制的优化要结合当地特点和发展需要,不断细化指标和制度要求,完善建设细则、优化执行标准。同时,发挥社会力量形成多元的监督机制,健全管理机制,加强监督,避免出现建好后逐渐颓败无人管理的局面。

第二,建立生态环境综合服务平台,运用大数据为开展生态环境综合决策、环境治理监管和公共配套服务等提供新技术和新方法。通过对生态环境大数据创新应用,探索其在智能监管和生态环境大数据应用方面的应用模式,充分发挥大数据在提高环境监管能力,助力简政放权,健全事中事后监管的优势。利用大数据的有效监测手段和智能反馈机制,提高乡村在环境监管方面的主动性、准确性和有效性。

2.“以旅促建”,盘活闲置土地,优化村、区配套环境,打造多元化生产景观

(1)打造园区主题文化与乡村文化交融的配套环境

落实农业产业园、农业公园建设工作,突出其文化属性,重视乡村文化的输出和产区文化的共建,提升乡村形象和村民的归属感。特别是像仲恺中韩产业园这种大型园区,一定要重视其配套建设,强调园区文化对周边地区的辐射,避免园区与周边割裂的现象。具体来讲,比如在做农产品深加工的产业园区,在景观及环境设计元素上可以将农作物(茶叶、花卉、药材、稻米等)用于景观设计,打造体验型园区景观;在IT主导的园区,可以将电子产品等比放大用于产业或农村文化宣传,获奖电子元件放大做成互动装置等。打造“一村一品、一镇一业”专业村镇,高标准建设具有文化传承属性的现代农业公园和农业产业园。

(2)重视文旅融合发展,打造多元化农业生产景观

第一,要推进农村一二三产业融合发展,结合惠州29条乡村振兴综合示范带的建设以及14座传统村落的保护开发,深入挖掘乡村景观和历史文化要素,讲好惠州故事,特别是对在村口、中心广场、宗祠、庙宇位置,打造村镇的景观节点,打造主题性、事件性文化景观,形成乡村文化名片。

第二,重视公众的体验和参与性,依托村镇周边的山水环境和农作物特点,打造设计水稻迷宫,插秧、稻田捉鱼、收割、秸秆艺术等特色体验区。将茶园、果园、菜园等栽植纳入乡土景观设计的重要节点,打造村落生态板块;结合季节变迁及时令特点,打造环境优美、成本可控、生态价值与社会价值共存的美丽乡村环境。同时,通过旅游业的开展可以将快速收集建设过程中出现的问题,倒逼改错、纠错,进一步完善配套和环境的优化改造,助推旅游产业的有序发展。

(3)激发土地活力,盘活并利用闲置土地和住宅

结合各村实际情况,积极探索闲置资产的盘活路径和使用权,充分发挥政府在乡村振兴中的服务作用,依法依规细化基层制度改革,激活乡村闲置农房和土地资源。村委会发挥主导作用,借助政府和企业力量,带动村集体和农民盘活并利用闲置土地、民居,发展乡村旅游,开展农家乐、民宿、菜园租赁等项目,多渠道开展自主经营、合作经营和委托经营。通过类似举措,吸引外来人群到农村生活度假或是养老,帮助农民实现增收,为乡村振兴提供制度保障和探索创新。

3.调整政府的角色定位,深化“美丽积分制”,激发村民参与热情

(1)重视农民自治意识培养,鼓励农民参与美丽乡村建设的规划和建设。通过继续教育,强化村民与乡村共同发展的意识;在规划和建设过程中,需要改变传统的自上而下的层级式职能管理方式,通过多种渠道宣传国家相关政策,搜集群众意见,了解群众想法。推动民间联合机构的建立与成长,尽可能调动各方积极性,激发更多农民投资与劳动的积极性,真正发挥农民在美丽乡村建设中的主体作用。

(2)构建多样化激励机制,激发农民参与建设和管理热情,为乡村发展营造良好氛围。可以在当前“积分制”下,不断完善激励机制,充分学习“美丽积分制”管理,建立一个统一的积分体系,让村民积极参与到乡村的治理中去。按照投入到美丽乡村建设的时间、精力和效果来分配积分,积分不仅可以在平台兑换生活用品,还可以在集市活动中优先选择铺位等,激发村民主动参与建设和治理热情。

(3)以点带面,示范先行。可以通过开展“最美庭院”“乡村代言”等活动,树典型、创示范,提升村民审美意识,激励村民参与乡村环境的建设和优化。通过对有能力且有参与意愿的农民给予更多扶持,实现以点带面、富民强村的效果,以此促进生态宜居环境的建设。

4.提升乡村品牌形象,规范运营管理,增强对外服务的软实力

(1)加大宣传力度,建立多渠道品牌输出模式。通过多渠道对农村人居环境优化工作的宣传,提高公众参与度,形成同关注共治理的良好氛围。具体到宣传推广方面,除政府宣传和传统的媒体宣传,也希望加强与企业的合作推广,重视各平台对于产业和农产品营销的联动性,借助当下自媒体及网络带货平台等方式,提升其热度和广度,在推出农产品的同时,打造系统的农村产业品牌形象。另外,通过与相关行业协会的合作,邀请专家进行专业性的宣传,从广度、深度、专业度等方面,打造一整套多渠道的宣传体系。

(2)提升乡村配套服务能力和服务质量。第一,进一步提升人居环境的服务承载能力,健全配套服务设施,提升游客接待能力,比如在停车场建设、道路拓宽、充电桩建设等方面,给人们带来更好的游玩体验,逐步强化与外来人员的黏性,实现从吸引人到留住人的目标。第二,不断提高村民的服务意识。其中,村委是直接参与乡村改造开发的中坚力量,其管理的前瞻性和规范化、市场化影响着乡村的对外发展和人才吸收情况。提升管理团队的大局观意识,强化业务能力,特别是在环境美化、监管治理、经济发展、文化传承、审美水平等方面的综合素养和管理水平,这些对乡村建设来讲显得尤为重要。第三,强化乡村产业准入管理,在引入外部经营团队驻村发展时,选择综合素养较高,对本村发展有共同责任意识的团队。此外,还可以聘请有乡村管理、活动策划、开发运营等专业人才进驻和指导,从旅游常识普及、管理手段优化、运营模式构建、服务意识培养等方面全面提升服务能力,助推乡村文旅的高质量发展,为人居环境优化注入持续动力。

四、结语

通过项目开展,我们对惠州市乡村人居环境存在的问题有了更深入的了解,并提出具有针对性的优化攻坚路径。实现乡村人居环境的优化需要政府、社会和村民们的共同努力,完善制度监管、加大投入和宣传力度、深化建设美丽乡村意识等,吸引更多的社会力量参与到美丽乡村建设中,共同致力于创造更美好、更宜居的农村环境。在相关部门和各方的共同努力下,乡村人居环境将得到进一步改善,也终将打造出一批具有岭南特色的精美农村。

参考文献:

[1]冯新刚.稳步推动村容村貌整体提升[J].农村工作通讯,2022(1):42-44.

[2]张琦.北戴河新区美丽乡村建设问题研究[D].秦皇岛:河北科技师范学院,2021.

[3]计慧.重点工作5实施乡村建设行动[J].中国合作经济,2021(3):17-20.

[4]徐云.美丽乡村建设中的基层政府职能研究:以H市D街道L村为例[D].兰州:西北师范大学,2020.

[5]戚芳蓉.苏州市盛泽镇美丽乡村建设的问题与对策研究[D].苏州:苏州大学,2020.

[6]周隆斌.生态文明导向下农村人居环境分类治理研究[D].北京:北京林业大学,2020.

[7]刘家露.绿色发展新理念下美丽乡村建设研究[D].贵阳:贵州大学,2019.

[8]任有职.乡村振兴背景下农村闲置资产盘活利用研究[D].郑州:华北水利水电大学,2020.

作者简介:

姜程,博士,惠州学院美术与设计学院讲师。研究方向:景观设计与理论研究、商业空间设计。

蔡楚君,博士,惠州学院美术与设计学院讲师。研究方向:艺术装置与景观设计。