摘要:现采用文献资料法、问卷调查法和数理统计法对藏族传统体育非物质文化遗产进行研究,结果表明,藏族传统体育非物质文化遗产保护和传承力度不够、数字化推进较慢、体育非遗的活态性缺失。体育非物质文化遗产保护机构缺失、体育非物质文化遗产保护意识薄弱、藏族体育非物质文化遗产宣传力度不够、受现代体育文化的冲击,藏族的传统体育非物质文化遗产生存空间萎缩。因此,提出藏族传统体育非物质文化遗产的记忆构建与数字化保护路径,即成立体育非物质文化遗产保护机构、完善保护的法律法规;构建创新性记忆构建路径,丰富数字化保护路径;拓展藏族传统体育非物质文化遗产保护渠道;构建数字记忆、数据库,开发非遗保护App。

中华文明在广袤的神州大地上孕育了璀璨的中华优秀传统文化。体育非物质文化遗产内涵丰富,是中华文化宝库中极其珍贵、重要的资源,是中华文明绵延传承的生动见证,是展示中华民族悠久文化和独特魅力的一张名片,是中华文明发展体系中不可缺少的重要部分,它以活态性存在、多样化传承方式、多元性内容结构承载着民族精神价值和文化内涵。体育非物质文化遗产是时代产物,是中华各民族智慧的结晶,是凝聚中华民族精神的纽带,也是新时代建设社会主义文化强国的动力源泉。

党的十八大以来,习近平总书记对中华优秀传统文化保护与传承工作作出了战略性部署和重要指示,从顶层设计上提出了一系列内涵深刻的新思想、新观点、新论断。二十大报告中习近平总书记提出“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”“传承中华优秀传统文化”。为开展我国体育非物质文化遗产保护和研究工作指明了方向。

2003年10月17日,联合国教科文组织通过了《保护非物质文化遗产公约》,我国于2004年8月批准加入该公约。2005年3月,国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,成为我国非遗保护的主要政策依据。第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议于2011年2月25日通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》,并于同年6月1日起施行,该法律的颁布和实施奠定了我国非遗保护工作科学性、规范性和长期性,这标志着我国的非遗保护进入新的阶段。2017年,国家出台了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,为中华优秀传统文化传承发展提供了指引。

自2004年我国加入《保护非物质文化遗产公约》以来,我国非物质文化遗产开启了与世界联合保护的序幕。国内相继出台了重要政策文件,体现了国家对非物质文化遗产保护的重视程度。经过多年探索,我国体育非遗的普查、保护、抢救、传承及利用取得了巨大成效。截至2021年,我国审核公布了五批国家级非物质文化遗产名录,共有143个体育项目入选国家级传统体育、游艺与杂技类非物质文化遗产。

我国地域辽阔,文化资源丰富,传统体育文化内涵和底蕴深厚,但目前我国体育非遗保护制度尚不完善,保护工作相对滞后,保护成效不尽人意。挖掘体育非物质文化遗产的内涵,进一步赓续体育非遗的历史文脉,探寻体育非物质文化遗产的保护和传承路径,已然成为每个人的义务和责任。坚持活态传承,使我国体育非物质文化遗产“活起来”“活下去”。构建体育非物质文化遗产理论体系、保护与传承模式、开发与利用路径,以及完善的体育非物质文化遗产制度,推动体育非物质文化遗产保护纵深发展。

藏族主要分布在我国西藏自治区、青海省、四川省西部、云南迪庆、甘肃甘南等海拔较高的地方,从地理环境来看,大多数地方地势高峻连绵,雪峰重叠。

特殊的自然环境锻造出藏族人民坚韧不拔、顽强勇敢的民族特性。在漫长的历史变迁和社会生活中形成了璀璨的藏族文化,以及与高原环境相适应的藏族民族传统体育,如射箭、锅庄、“大象”拔河等。

藏族文化在社会巨变下,仍展现出独特的文化魅力,但也受到现代化的影响,传统体育的生存空间愈加狭窄,传统体育传承出现严重异化、断代。面对藏族传统体育非物质文化遗产发展困境,目前学者尝试采用现代数字化手段,从数字科技的角度对藏族体育非物质文化遗产数据进行存储、辑录,实现数字传承、记忆构建。利用网络平台或其他互联技术,扩大非遗受众范围,创建非物质文化遗产的生存空间,构建藏族传统体育非物质文化遗产的创新性保护路径。

研究对象与方法

研究对象

藏族传统体育非物质文化遗产数字化保护。

研究方法

1.文献研究法

在知网中,以“体育非物质文化遗产”“数字化保护”为关键词进行查询,明晰体育非物质文化遗产数字化的研究现状,为本文的研究奠定理论基础。

2.问卷调查法

设计问卷,根据问卷结果,分析藏族传统体育非物质文化遗产保护现状。

3.数理分析法

通过对调查问卷进行归纳和梳理,对问卷内容向度进行数理统计分析,为藏族传统体育非物质文化遗产数字化保护提供依据。

藏族传统体育非物质文化遗产的文化内涵

藏族传统体育非物质文化遗产内涵

藏族传统体育文化活动兼具娱乐、健身、节日庆典文化功能,富有浓郁民族特色和民族气息,深受藏族人民喜爱,是中华民族璀璨文化的重要组成部分。藏族传统体育非物质文化遗产是藏族人民在几千年的发展历程中,逐步演变形成的体育形式,包含朵加、射箭、锅庄、“大象”拔河等,反映了藏族人民对美好生活的向往及其民族特性,以及藏族深厚的文化底蕴。从文化角度来看,藏族传统体育非物质文化反映了藏族人民的生活方式。藏族人民生活在高寒草原地带,气候寒冷,常年平均温度较低,从古至今,马、牦牛是当地主要的交通工具和运输工具,特定的生活习性孕育了大量与马相关的藏族传统体育非物质文化遗产,如达仁赛马、藏族传统马术、日土赛马、藏族传统驯马技艺等,成为藏族传统体育文化的一部分。

藏族传统体育非物质文化遗产的社会价值

藏族传统体育非物质文化遗产是藏族人民在长期的生产劳动和生活实践中孕育生成的精华,是世代相传的文化瑰宝,是藏族人民的精神支柱。藏族传统体育非物质文化遗产具有突出的体育特性,结合本民族的内生性特质,在增进民族凝聚力、加强民族团结、铸牢中华民族共同体意识方面具有天然优势。同时,藏族非物质文化遗产可以与旅游业高度融合,为经济发展带来良好效益。藏族传统体育非物质文化遗产中积极向上、坚韧不拔折射出藏族人民的生活方式、思想价值取向,是促进民族团结、社会和谐的重要支撑。

藏族传统体育非物质文化遗产促进中华民族价值认同

藏族传统体育非物质文化延绵不绝,源于藏族先民生活劳动,传承至今,历史悠久,富含文化创造力和文化再生力。党的十九大报告在“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”方面,提出“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”。2018年,中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,在“重塑乡村文化生态”方面,提出“深入挖掘乡村特色文化符号”“深挖历史古韵,弘扬人文之美”;在“发展乡村特色文化产业”方面,提出“积极开发传统节日文化用品和武术、戏曲、舞龙、舞狮、锣鼓等民间艺术、民俗表演项目,促进文化资源与现代消费需求有效对接”。藏族的传统体育非物质文化作为中国文化中不可或缺的一部分,对促进全民健身运动和中国体育的发展具有重要作用,而且对增强文化自信、振兴中华优秀传统文化具有重要的理论基础和现实意义。

藏族传统体育非物质文化遗产现状

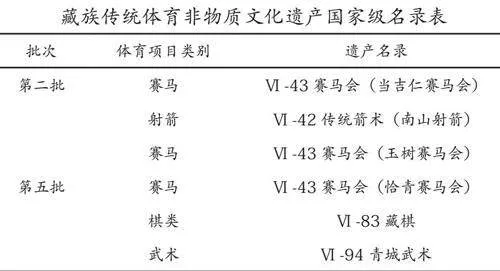

通过文献资料、国家非物质文化遗产平台,对非物质文化遗产进行统计归类,截至2022年,审批通过5批国家级非物质文化遗产,10个类别,共计1557项、3610个子项。将审批结果和藏族传统体育文化现有文化形态进行对比分析,笔者发现,藏族传统体育非物质文化遗产保护和传承力度不够、数字化推进较慢、活态性缺失。藏族传统体育非物质文化遗产现有国家级5项,占少数民族传统体育非物质文化遗产总数的26%,占传统体育类别总数的3%,在仅有的5项国家级传统体育非物质文化遗产中,有3项是赛马,项目类别较为单一。

在对藏族传统体育非物质文化遗产保护现状的调研中发现,藏族传统体育非物质文化遗产的保护存在经费不足、归属部门和权责不明晰、缺少长期性保护机制、部分遗产濒临消失、传承人断代、文化资源碎片化、缺少数字化保护等问题。在乡村振兴背景下,非物质文化发展迎来了发展良机,贯彻落实国家政策,尝试使用数字化记忆构建来保护和传承文化遗产。政府成立专门非遗管理机构,采取线上、线下一体化保护,保存文档、建立数据库,建立网站链接等,尽快抢救、保护民族体育文化。

藏族体育非物质文化遗产保护的困境

保护机构缺失

藏族体育非物质文化遗产项目丰富,但认定和审批较少。原因在于缺少专门的藏族传统体育非物质文化遗产保护机构,存在归属不清的状况,加之传承人断代因素,非物质文化遗产生存空间变窄,生命力脆弱,逐渐走向消失。非物质文化遗产发展资金不足加重了传承人在保护与传承藏族体育非物质文化遗产方面的压力,使越来越多的传承人淡出保护与传承工作,形成恶性循环,成为藏族体育非物质文化遗产保护与传承工作的阻碍。

保护意识薄弱

从调研和访谈中发现,群众对藏族传统体育非物质文化遗产的理解、关注不够,对藏族传统体育非物质文化遗产的作用价值、社会意义了解不够深入,对体育非物质文化遗产内发性的保护意识相对落后。究其原因,地方职能部门不够重视,未形成自上而下的一体化纵向管理机构,管理权责不明晰,且横向部门协作不够,散落在民间的藏族传统体育非物质文化遗产处于碎片化状态,生存境况堪忧。民众对身边的非遗认识不足、重视不够,容易失去体育非物质文化发展的土壤。

宣传力度不够

目前,藏族传统体育非物质文化宣传手段单一,主要借助民俗节日、大型庆祝活动、旅游等活动进行宣传,宣传覆盖面不够广,时间固定,受众较少。从西藏、甘肃、青海、四川、云南五地藏区非遗保护现状了解到,体育非遗宣传没有制订专门的时间和制度,重视程度不够。宣传方式简单,文字实物留痕较少,尚未建立数字化平台,网络、字画、报纸、书刊等宣传不够,文化信息的社会效应较小。

受现代体育文化的冲击

现代化市场经济追求利益最大化,而传统的民族体育文化产出效益较低,市场前景较小,难以得到投资方的青睐,生存空间逐渐被压缩。相反,现代体育项目如篮球、足球、排球、乒乓球和田径运动,广受追捧,具有广阔的市场,产业发展较好,能产生丰厚的经济效益,普众性较高,具有较好的发展前景。现代体育对藏族传统体育文化的冲击较大,在一定的社会空间内,现代体育发展速度越快,民族传统体育发展制约性越大。在有限的人力、财力、社会资源下,藏族传统体育非物质文化必须找到生存法则,才能延续其生命力。

藏族传统体育非物质文化遗产的记忆构建与数字化保护路径

第一,成立体育非物质文化遗产保护机构,完善保护的法律法规。国外关于非物质文化遗产的研究起步较早,日本、法国、美国、意大利、英国等国投入大量的人力、财力对非物质文化进行科技数字化研究,取得了较好的效果,构建了完善的保护机构和保护制度。我国对非物质文化遗产的保护启动较迟,各方面工作不够完善。我国于2004年8月正式加入了《保护非物质文化遗产公约》,2011年颁布了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,2022年修订了《中华人民共和国体育法》,从国家层面制订了法律法规,并成立了体育非物质文化遗产保护机构,加大了对体育非物质文化遗产的保护力度,取得了较好的效果。

第二,构建创新性记忆构建路径,丰富数字化保护路径。在政府的主导下创建非遗管理部门,对散落在民间的碎片化的体育非物质文化遗产进行辑录归档、电子编目、数字化建档,建立数字化资源档案库,为非遗传承人创建工作室和网络平台,确保体育非遗的活态传承,最大程度保存体育非遗的原真性。采取线上、线下两个模式,既保存好文字资料,传承文化,又避免体育非遗的遗失。充分利用数字化手段,丰富数字化保护路径,加强对藏族传统体育非物质文化遗产的保护。

第三,拓展藏族传统体育非物质文化遗产保护的渠道。建立健全保护机制、明确保护机构,做好数字化保护,是藏族传统体育非物质文化遗产保护的基础。后续工作包括,如何保护和传承、通过何种途径实现有效的保护和传承。针对藏族传统体育非物质文化的民族性、教育性的特点,走进校园、走进社区成为有效方式。学校可以设置藏族传统体育课程,或者邀请专家进校园举办讲座,让传统体育文化浸润青少年,增加其文化积淀,以学生为载体,能更好地传承、传播文化。社区同样是体育文化的集散地,让藏族传统体育走进社区,让民众近距离感受非遗的精髓和独特魅力,激发民众树立保护与传承非遗的意识,加大藏族传统体育非物质文化遗产保护和传承的力度。

第四,构建数字记忆、数据库,开发非遗保护App。在对藏族传统体育文化遗产辑录、整理归档的基础上,采用数字化手段进行记忆构建,创建基于Internet的数字化平台,内容包含文字资料、视频展示、传承人工作坊、传承人互动平台等,涉及藏族传统体育等领域,形成纸质版与电子版、音频与视频结合的资源体系。开发非遗保护App、传承人公众号、传承人视频号,以便捷、多元的方式进行活态传承。

2021年甘肃省哲学社会科学项目“乡村振兴战略下甘南藏族传统体育非物质文化遗产的数字化保护研究”(2021YB108);2024年甘肃省高校创新基金项目“甘南藏族民间舞与健身健美操融合创编理论与实践研究”(2024B—184)。