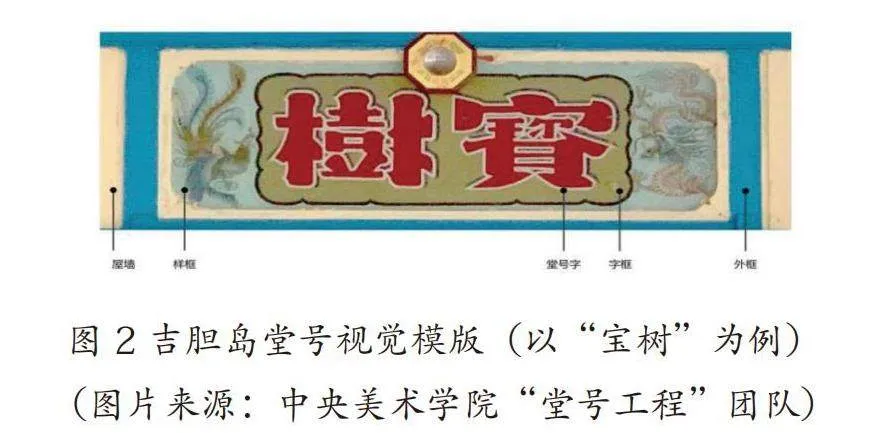

吉胆岛(Pulau Ketam)是位于马来西亚雪兰莪州巴生港海岸,地处马六甲海峡中段的一座离岛。十九世纪末,移居马来西亚的海南人在此修庙宇、建公厝定居,经过一百五十余年的经营,形成了海南、广东、福建(尤以广东潮州为甚)三籍为主的独特华裔聚居社区。

吉胆岛在文化上保持相对封闭,较好地保存了源自中国的海洋信俗及宗族文化,尤其是“堂号”文化。“堂号”源自家族姓氏,是家族举行重要活动时所用的“堂屋”名号,通常来源于郡望或典故,如“陇西李氏”“四知杨氏”。姓氏堂号是民间家族文化中的一种用以慎终追远、团结血亲、敦宗睦族的符号标志,是寻根意识与祖先崇拜的体现,具有浓厚的宗亲色彩与精神凝聚力量。

故土新乡

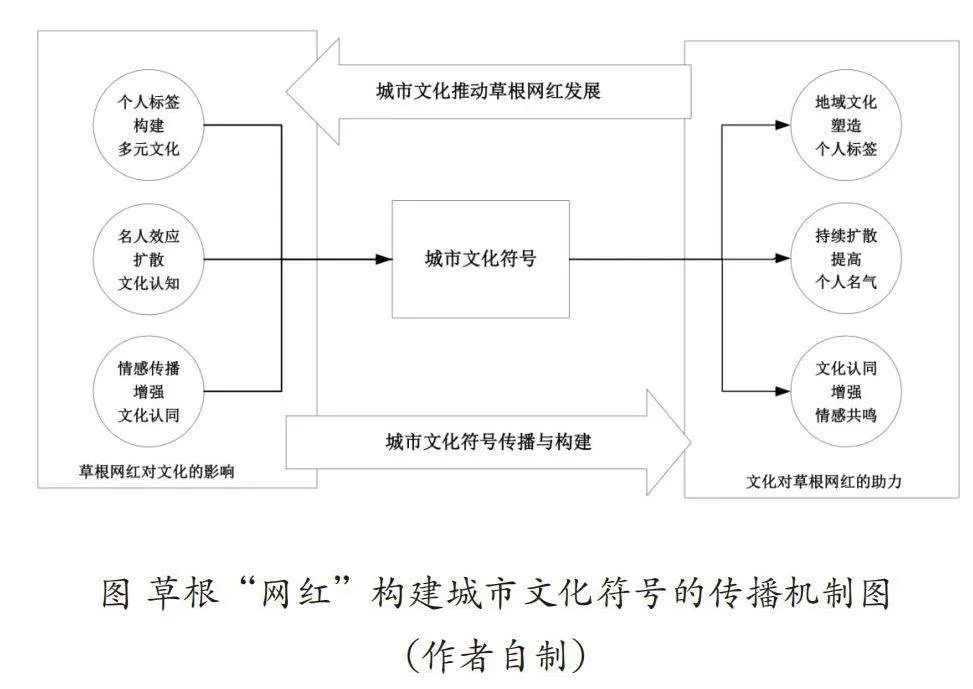

吉胆岛堂号文化与其独特的“绫厝”建筑密不可分。“厝”,在潮州方言中意为“家”。吉胆岛沿海岸在潮间带区域建村,因此,道路与建筑都是立柱高桩打基于滩涂地之上,以适应海洋潮汐的节奏,先贤们上岛后受条件限制,开始搭建“公厝”共同居住。由于渔网(其外观呈四方菱形,故又称“绫网”)需用红树汁液做防水处理,每月都会在公厝前染晒,因此公厝又被称为“绫厝”。同乡里或同姓氏合力成立一个绫厝,新居民会投靠在相同姓氏的绫厝中。当他们独立门户时,仍会选择在本姓氏绫厝旁建造自己的住屋,并按照中国传统习俗在住屋的门楣上悬挂堂号匾额(见图1)。这种以绫厝为中心,同一宗族比邻而居的规划方式,构成了吉胆岛的文化基础,而堂号则是其最具代表性的外在表现。

然而,随着中国传统文化与马来西亚本地文化的交流融合,吉胆岛居民的身份认同逐渐转变,由“国人”变为“华人”的过程中,中国的文化影响力消退,堂号的内涵和价值逐渐被后人遗忘和忽略。尽管新建住屋仍会保留堂号位置结构,但已逐渐被空置或由其他吉祥文字取代。制作堂号牌匾的工艺,岛内无人继承,现存的堂号样式古旧,与当代审美存在极大差异,难以为岛内新生代接受。

为应对这一局面,吉胆岛艺术协会自2016年开始举办吉胆岛国际艺术节,旨在以艺术设计赋能发展回馈大众,加强文化遗产保护和传承,促进当地旅游经济发展。而当地社区难以独立创造既彰显文化特色又足以吸引当代观众的专业设计,依赖外来专家学者和设计师的介入,虽能短期增添艺术氛围、改善社区环境、吸引游客,但长远来看,“空降”专家对当地文化理解的偏差和个人主观色彩极易导致原生文化的变形。文化终归永远处于动态衍化之中,无论采取多么完善的保护措施,文化也始终处于不断消解的过程之中。若传统文化没有得到系统记录并融入当代的工作之中,随着人口流动和生活方式的改变,地方文化发展如无根之木必将陷入停滞、同质,其遗产与当前文化特征之间的脱节情况也会愈发严重。鉴于此,建立基于堂号视觉的吉胆岛设计数据库成为第四届艺术节及吉胆岛新发展的关键一步,旨在保护文化、促进持续发展。

设计数据库

数字化在文化保护领域实现了视觉遗产的高效记录、存档与共享,对吉胆岛堂号文化保护尤为关键。相较于传统视觉档案,吉胆岛项目更倾向于建立设计数据库,支持创意过程,提升设计效率。视觉档案侧重保存和展示具有文化意义的视觉材料,维护其完整性和背景信息,用于教育、保护和研究;而设计数据库则汇编视觉参考、设计元素等,包含过往项目元数据,更适应当前及未来发展需求。

吉胆岛堂号与传统形象存在差异,且历史较短,其物质性的“完整性”和“原真性”可能制约非物质文化的传承。同时,视觉档案建立需要大量资源,对原始资料真实性要求高,且采集过程可能具有侵入性。因此,在吉胆岛情境下,构建设计数据库,允许改编和重新使用文化符号,成为更优选择。

协作设计方法

吉胆岛设计数据库通过协作设计过程开发,强调并遵循参与式设计的原则,优先考虑当地社区的积极性,确保数据库最终产物植根于文化遗产,具有文化延续性和可持续性。经过前期艺术协会、社区公会(谢氏、陈氏)、马来西亚和中国院校的艺术设计团队的多方研讨,协作团队明确了吉胆岛当地居民对隐含“溯本寻根”内涵的堂号文化的开放积极的态度,以及其对马来西亚国民身份特征的需求。这一协作过程确保了设计数据库能反映多方共同愿景,最终产物将促进和提高社区居民在未来设计和文化保护工作中的积极性和实际能力。

数据采集与加工

当前无论是研究还是设计都存在工作周期较短的窘境。在本项目中,这一流程最终优化为信息采集—模版定义与元素划分—数据加工。

1.信息采集

马来西亚两所大学团队利用语言文化优势,对吉胆岛136座悬挂堂号的建筑进行了快速视觉信息采集。遵循社区参与和非侵入摄像原则,居民协助指出堂号特征、识别牌匾区域元素(如自行添加的装饰框,宗教文化的立体装饰等),确保文化象征意义的准确捕捉。摄影为核心记录方法,注重非侵入性,仅在协作居民家中进行特写拍摄,以保真细节,未协作者则远距离侧面拍摄,后期复原。此过程对准确记录堂号物理外观、鉴别保留其文化和象征意义至关重要,为构建反映吉胆岛堂号文化全貌的数据库奠定了坚实基础。

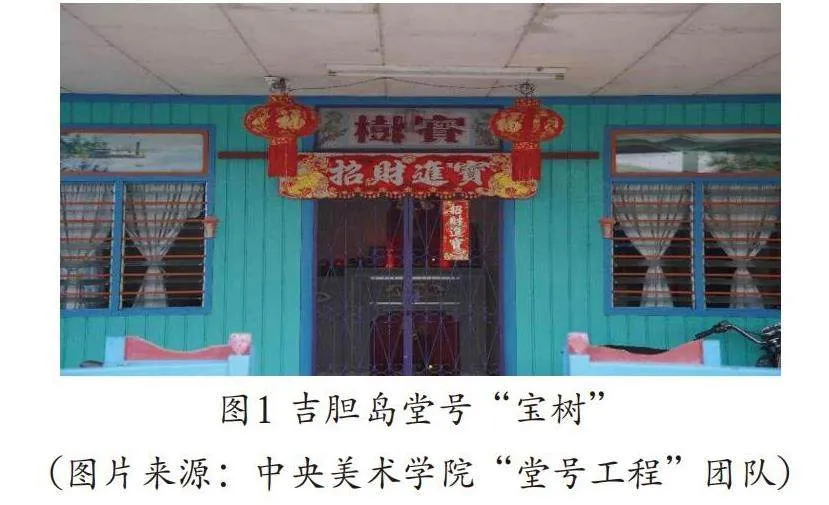

2.模版定义与元素划分

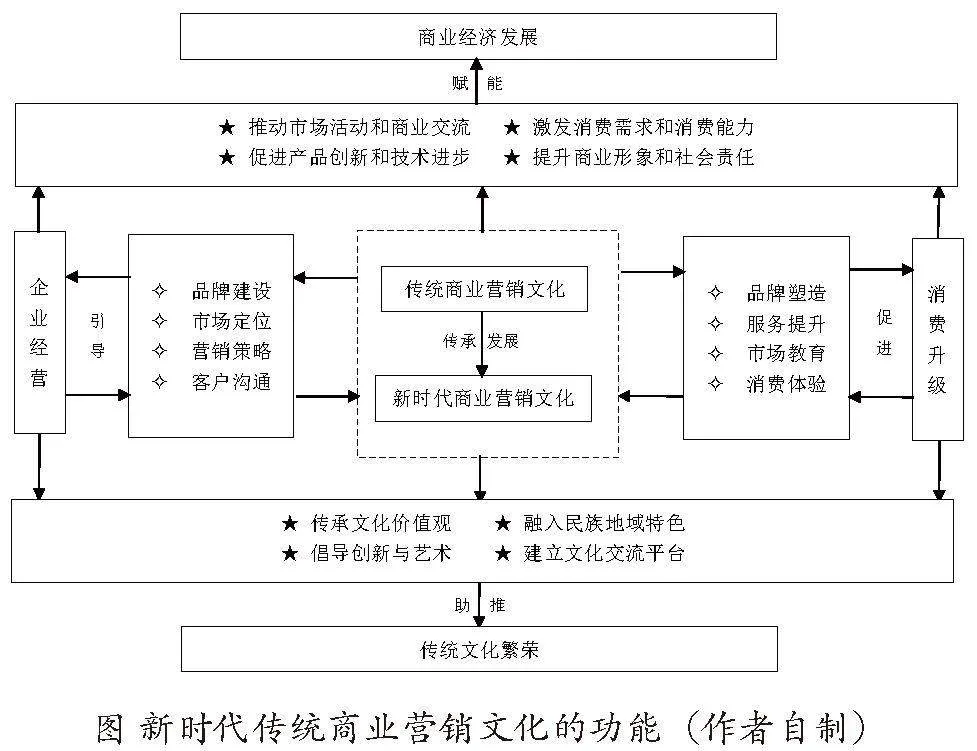

在定义吉胆岛堂号视觉形象模版前,协作团队明确了优先关注事项——堂号牌匾与岛内色彩氛围。吉胆岛当前的艺术身份得益于岛内建筑大胆的用色方式。东南亚艺术风格不羁不拘的高饱和撞色下透露着传统渔村的现代的旺盛生命力,如果说堂号文化是吉胆岛的来处,那色彩就是它的去处,两者共同构成了吉胆身份。中国团队基于实地考察与视觉信息研究,将岛内特色建筑用色融入视觉形象模版,定义为吉胆岛民居住屋正门门楣之上,包括部分屋墙,堂号外框、样框、字框、堂号字的完整区域(见图2)。

随后,团队运用设计专业知识划分视觉形象为四大元素,即构成、字体、色彩、图画,分别对应叠套关系及边框样式、文字字体、色彩运用、纹样装饰。此划分确保了设计数据库数据的丰富性与再设计便利,为专业与非专业设计人员提供模块化与系统化的指引。

3.数据加工

数据加工是设计数据库与视觉档案的核心区别,旨在促进持续高效设计,降低非专业人员创意门槛。吉胆岛设计数据库的数据加工主要包括两方面,一是对非侵入影像的数字化修正,形成可归档的视觉形象底片;二是对构成、字体、色彩、图画四大元素的再加工。

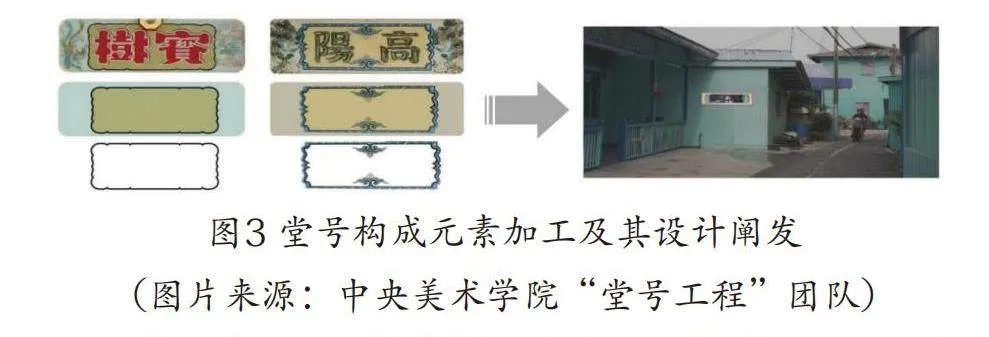

在构成元素方面,设计团队梳理了堂号视觉形象的嵌套关系,明确了边框比例,并对特殊边框进行了矢量化加工。这些构成元素为后续的设计提供了灵感,如“夜游吉胆”灯箱方案即源于堂号构成元素(见图3)。

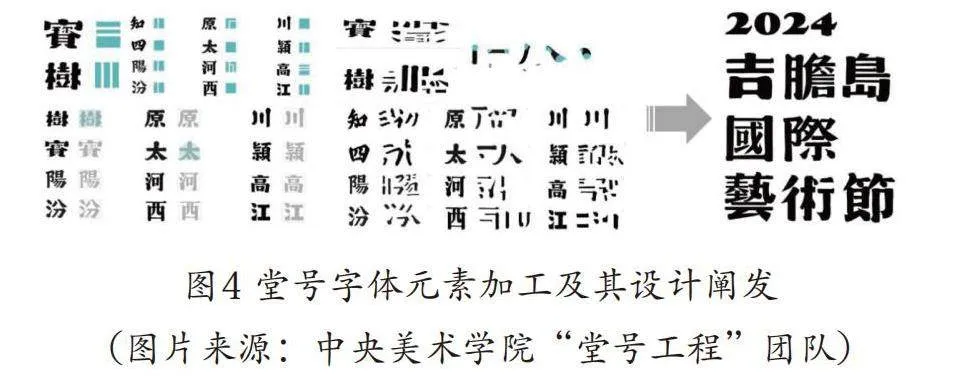

字体元素方面,团队收集整理了全部堂号字体,选取最具代表性的美术字体进行再设计,融合其他字体特征,拟完成一套吉胆岛堂号字字库(见图4)。该字库不仅解决了当前堂号制作问题,还将在旅游商业、文化出版、政府服务等多种场景应用。

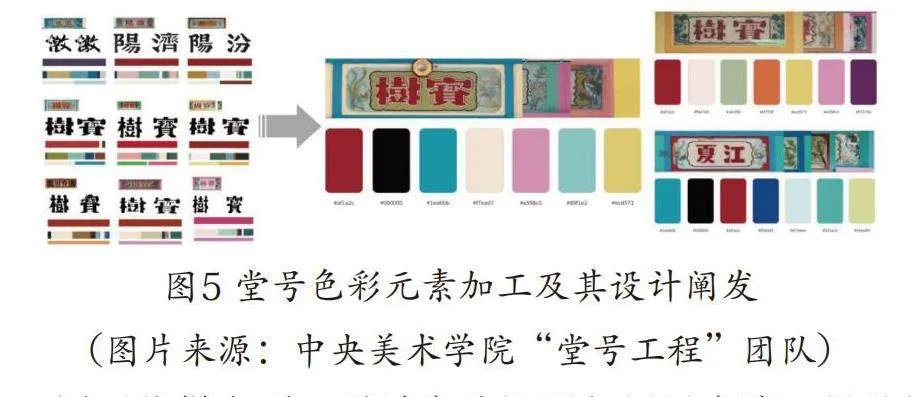

在色彩元素上,设计师在逐个梳理堂号形象底片配色之外,从纷繁复杂的色彩中总结了三套“吉胆配色”(见图5)。这与堂号字库一样,将为吉胆岛日后设计提供坚实的数据支撑。

图画纹样方面,通过实地调研与居民交流,设计团队掌握了堂号样式的历史流变,对具有代表性的龙、凤、松、鹤、花、鸟、鲤鱼等纹样进行了拆解提取和矢量化处理。这些纹样作为吉胆岛基本旅游文创设计元素使用(见图6),同时鼓励有绘画基础的居民创作新纹样,进一步深化了与当地居民的协作设计。

4.社区参与

设计数据库作为协作设计的产物,其核心原则是当地工匠、居民和乡贤参与整个设计过程,确保数据真实反映社区对文化遗产的理解与愿望。其构建过程关键在于三点,即协作会议、技能发展课程和持续反馈迭代系统。三者环环相扣,为吉胆岛文化发展、旅游经济提供源源不断的创意推力。

协作会议促进知识共享与交流,将历史文化、堂号及其宗族象征意义融入数据库,为创作者提供设计元素的深度背景,启发其创新灵感。配套课程通过艺术实践,教授居民与数据库互动技能,培养其对项目及文化的主人翁意识,发展其独立维护和扩展数据库的能力。设计数据库的有效性和可持续性最终要仰赖居民自主的数据迭代,使社区成员能够对数据库的内容进行审核并提出改进建议,这个更新迭代的过程确保了由设计数据库产出的内容既实用又能引起文化共鸣。

协作设计为社区赋能

协作设计是协同创新的一个具体表现,指合作设计师的集体创造,从更广义的角度而言是指设计师与没有受到过设计训练的人在设计开发过程中共同发挥创造力的过程。协作设计与传统设计师到用户自上而下的设计方法相比更加强调共同创作、民主决策和当地知识。埃佐·曼奇尼、伊丽莎白·桑德萨以及彼得·简·斯塔珀斯指出,协作设计在社区驱动型的文化遗产保护与开发项目中收效良好。作为协作设计的一种方式,参与式设计的运用能更好地让产物符合当地价值观和身份。

设计师“发起和支持开放式的协作设计,利用他们的设计知识去构思并优化出轮廓清晰、目标明确的设计活动”“不同的行动者以各种方式参与”,当地人逐渐掌握专业知识,有能力进行创造性转化,实现成果所有权共享,成为文化遗产保护的积极推动者。吉胆岛设计数据库的核心便是“授之以渔”赋权社区,增强社区能力,在文化延续和设计计划方面减少对外部解决方案的依赖;鼓励居民参与设计协作,搭建当地文化遗产保护、开发和发展的平台。

协作设计创造出的设计数据库是活态的、开放式的,可持续的迭代和扩容,适应性强,能够跟随社区居民的需求和文化习俗的发展变化持续更新,允许新的设计诠释。在保持文化相关性的同时拥抱现代性,从而实现长期的文化可持续发展。

协作设计为可持续发展赋能

吉胆岛设计数据库项目充分展示了协作设计在可持续的文旅发展方面的潜力,最显著的长期利益在于为当地居民创造更多的经济机会。

伴随经济、社会的发展,旅游业的着力点由观光、度假逐渐转变为对精神文化的感知、体验和欣赏的文化旅游。而在文化旅游中,视觉识别是塑造地方感知的关键。卡瓦拉齐斯的地方品牌理论强调视觉符号如建筑、元素和图像在塑造文化叙事和吸引游客方面的重要作用。一套完善的视觉形象系统能够展示地方文化特征,满足视觉识别的必要条件,建设独特的品牌视觉锚点。希腊圣托里尼以其独特的白色建筑和蓝色圆顶而闻名,这一视觉形象已被广泛用于旅游品牌推广,使其成为全球最知名的旅游目的地之一。对于吉胆岛而言,堂号文化是其独特的文化遗产,又凝聚了热带海岛的文化特质。以堂号为视觉形象系统的来源,既能保护文化原真性,又能确立吉胆岛独特的文旅定位。通过战略性地使用元素、颜色和形式,吉胆岛可以构建出具有辨识度的视觉形象,提升其在文化旅游市场中的吸引力。

文化旅游是全球旅游业增长最快的部分之一,设计数据库帮助构建吉胆岛视觉形象系统,提升视觉识别度和游客吸引力。文化旅游通过创造就业机会、推广当地产品,为社区带来更多经济利益。在吉胆岛案例中,设计数据库可用作旅游品牌推广和当地产品形象包装工具,为社区提供可持续收入来源,由当地参与整合、协作设计开发的数据库保存的原始数据,能更好地保证产品的文化原真性,通过产品流通的方式实现文化的传播。

此外,社区参与的方式为吉胆岛培育了独立维护和扩展数据库的技能。可持续的设计不是提供一次性的解决方案,而是创建一个社区可以自主管理并发展的系统。设计数据库兼备适应性和参与性,是实现经济、文化可持续发展目标的有力助臂。

吉胆岛设计数据库不仅是视觉信息存储库,更是社区塑造文化未来的活态工具和文化身份的守护者。它采集堂号文化元素,为吉胆岛提供设计资源,确保文化延续性和环境相关性,同时为旅游业可持续发展奠定基础。然而,数据库的可持续性需依赖社区持续参与和恰当迭代,平衡外部设计师知识与社区投入至关重要,同时需警惕人工智能带来的数据偏见和系统崩塌风险。吉胆岛的探索是对传统文化价值的守护和艺术介入时代浪潮的积极拥抱,证明了文化根脉能推动地方发展。通过艺术设计的介入,吉胆岛实现了社区文化振兴,增强了居民文化自信,构建出一个充满活力与希望的未来。这一实践生动地诠释了文化传承与创新的关系,为全球文化可持续发展提供启示。

(作者单位:中央美术学院)