摘要:历史名园作为传统文化遗产的重要载体,兼具物质与非物质文化遗产的价值,承载着中华民族深厚的历史文化与科学智慧。现探讨了历史名园中园林传统文化的价值及其科普活动实践的必要性,分析了传统文化类科普活动成功的关键因素,并对北京市属公园在园林传统文化类科普活动中的实践现状与创新路径进行梳理总结,为园林文化遗产的保护与传承提供了可行路径。

传统文化是指中国悠久的历史和文化传承,凝聚了中华民族的智慧、价值观和精神追求[1]。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量[2]。在全球化与现代化进程持续加速的当下,传统文化遗产作为人类历史与智慧的结晶,其保护与传承面临诸多挑战与机遇。与此同时,科普教育在提升公众科学素养、推动社会可持续发展方面发挥着日益关键的作用。现阶段,历史名园的广泛开放让传统文化与大众公园形成交融,同时也让新时代的自然、科学与历史文化产生了交融。历史名园作为传统文化遗产的重要载体,融合了建筑、植物、山水等元素,展现了人类对自然的理解与改造,以及不同历史时期的审美观念和生活方式。在历史名园中进行与传统文化相关的科普活动,不仅可以将文化遗产传承与园林科普有机融合,还能借助科普的形式,让更多人了解园林知识,感受园林魅力,进而增强公众对文化遗产的保护意识,提高科学素养,这对于提升中华民族的整体文化自信有重要的帮助。

园林文化遗产传承的必要性

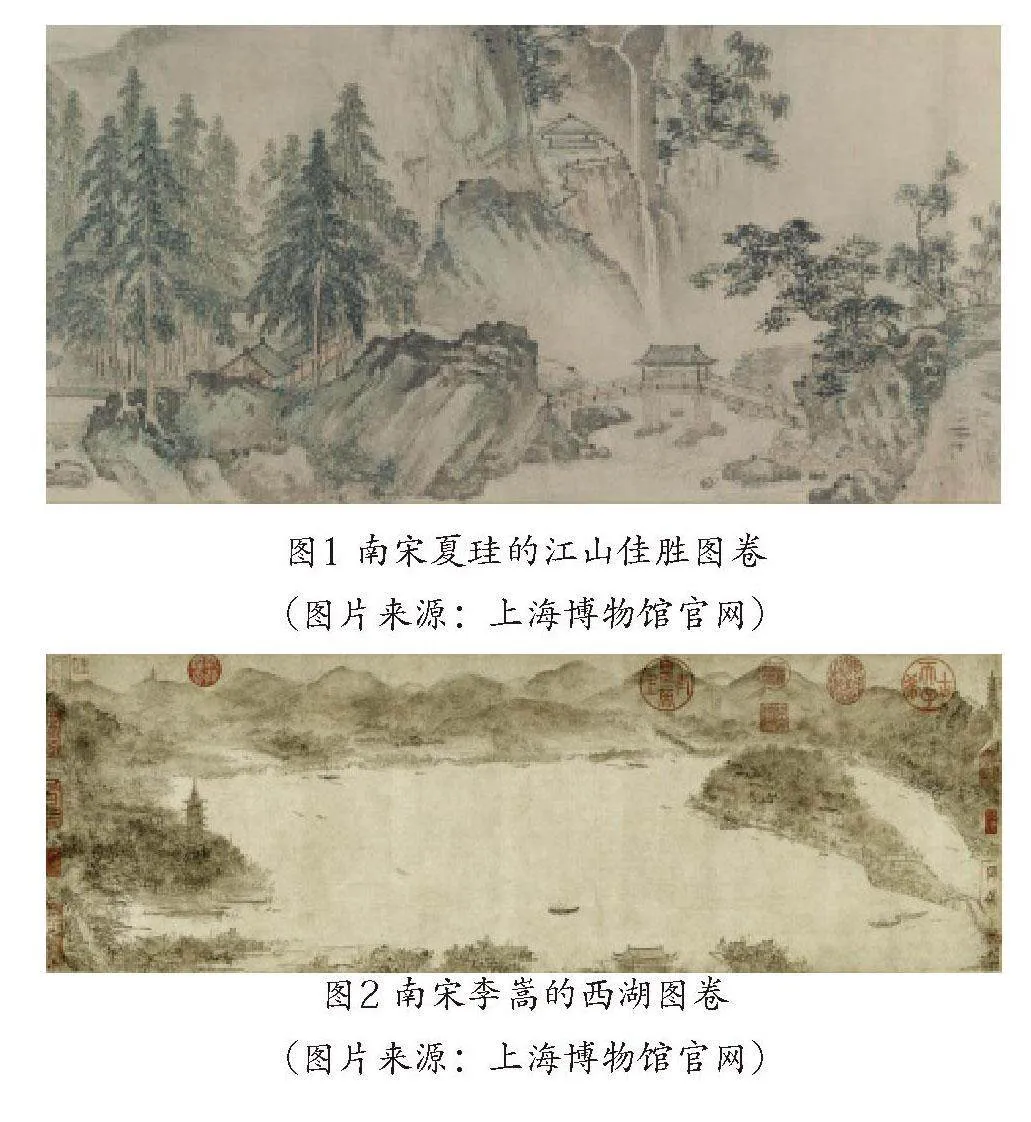

文化遗产涵盖物质文化遗产与非物质文化遗产,承载着人类社会发展的深厚历史印记,是连接过去、现在与未来的关键纽带。而历史名园尤其是皇家园林,融合了两种遗产形式,古老的园林建筑、古树是物质文化遗产,园林整体布局及山水营造,反映了特定历史时期的社会风貌、政治经济状况以及人们的生活方式,且经常承载着统治者特殊的治国理念与蓝图绘制,成为一种隐形的非物质文化遗产。从艺术价值的角度来看,园林中的建筑造型、雕刻绘画、植物配置等元素,共同构成了独特的艺术景观;从科学价值的角度来看,在营造过程中,古代园林充分考虑了地理、气候、生态等因素,中国传统园林中的叠山理水技艺,巧妙实现了山水的自然融合,体现了古人对自然规律的深刻理解和科学运用。

传承文化遗产对民族精神的延续至关重要。当人们置身于古老的园林之中,可以领略到先辈们的智慧与精神,能够增强其对本民族文化的自豪感和自信心,进而激发人们传承和弘扬民族精神的责任感,使民族精神在历史的长河中得以代代相传。历史名园拥有丰富的遗产资源、景观资源和历史文化资源,而科普教育拥有专业的教育资源、传播渠道和教育方法,将两者融合,可以实现资源的优化配置。实地体验传统文化,更能促进传统文化的深入渗透。

园林传统文化科普活动的成功要素

历史名园作为一座蕴含丰富传统文化知识的宝库,为科普内容的选取提供了丰富且独特的资源。园林传统文化类科普活动能取得良好的效果,基于很多因素的联合效用,综合分析后得出,其主要集中于科普内容的独特性、所转化科普知识的科学性、传统文化的挖掘深度、辅助知识的趣味性与唯一性、活动方案的合理性等。

科普内容的独特性

在科普内容的选取过程中,要围绕历史名园中独特的建筑、布局、文化特点,植物配置所蕴含的文化寓意,以及它们与园林整体风格的契合之处。历史名园有着博物馆无法比拟的优势,即拥有鲜活的植物,这些植物通常蕴含着极强的传统文化价值。许多植物在历史文化中具有特殊的象征意义,如“四君子”梅、兰、竹、菊和“岁寒三友”松、竹、梅等,因其文化价值在园林植物配置中得到了许多人的喜爱。部分传统文化具有地域上的唯一性,在北方园林中,无法体现江南小调,同样,江南园林中也没有皇家园林的恢宏大气。不同地域历史名园中的植物、鸟类、建筑特色具有其独特的传统文化观念,也正是这种历史的原真性与独特性吸引着公众的探究。

转化知识的科学性

科学性是所有科学普及类活动的立足之本,尤其在传统文化中,充斥着大量的野史与传说,而在专业的科普活动中,野史不能当正史来讲,科普过程中运用的专业名词和研究成果必须得到充分的考证。很多动植物在历史的演变中发生了名字的变化和更替,容易使大众产生歧义,因此,科普工作者要正确转化晦涩的史料和研究成果,使其与现代生活产生关联,从而助力文化传承。

传统文化的挖掘深度

随着信息时代的来临,公众获取知识的渠道越来越丰富,浅层知识的传播覆盖面较以往有大幅增长。人们在日常的信息获取中已经被动地接收到大量浅显的传统文化知识,如果主动探究性的活动未能挖掘深度知识,则极难激发公众的兴趣,并可能让公众产生“专业人员也不过尔尔”的想法,进而降低对活动的评价。

辅助知识的趣味性

通过实践反馈,公众对于科学知识本身的接受度取决于知识的趣味性和唯一性,而一些看似与主要知识无关的辅助知识,如科学发现背后的故事、失败的案例等,往往更能引起公众的兴趣,其利用公众本身的好奇心,关注科学发现如何从错误到正确,甚至同一时期内同一件事的几种不同的理论和传说,能够提高公众的接受度,并使整体文化得到立体的支撑。但需要注意的是,在普及用语上,真实事件和传说必须明确表达,不能触及整体活动的科学性底线。

活动方案的合理性

科普活动的成功举办离不开优秀的活动策划方案。方案策划要充分考虑参与活动主体受众的特点[3](如年龄、文化程度、动手能力等),同时,由于活动地点在历史名园中,要考虑文物保护和游客安全。在活动进行中,要随时接受公众反馈,保证参与度和积极性,这对讲师本身的知识延伸储备要求较高。

活动要强调互动性与体验性,通过互动问答,尤其是动手实践模拟传统文化活动,使公众有亲身体验感,也使所学知识能够即时得以实践,让公众更加深入地理解园林植物养护技艺与造园原理、技巧。同时,培养他们的团队合作精神和创新思维,提高他们对园林的熟悉度和探索欲望。通过强调互动性与体验性,能够让公众从被动接受知识转变为主动参与学习,使园林科普活动更加生动有趣,也更有助于公众对园林文化遗产的理解和传承。

北京历史名园文化科普活动现状与创新

《中华人民共和国科学技术普及法》中明确提出:“开展科学技术普及,应当采取公众易于接触、理解、接受、参与的方式。科技馆(站)、科技活动中心和其他科普教育基地,应当组织开展科普教育活动,公园等各类公共场所应当在所辖范围内加强科普宣传。”[4]由此可见,随着科学技术的不断进步和发展,运用各种新技术、新手段传播最新的科学知识和文化是各种公共文化场所的一项重要职能[5]。公园作为公众在休闲时光中最常接触到的场所,成为科普教育的重要载体。公园比博物馆类场所拥有更多的非物质文化资源和更精致的自然园林景观,可以将亲近自然和传承文化深度融合。同时,园林本身便直观地解释了中国传统文化中“天人合一”的思想理念。

随着现代科技的日新月异,以新媒体和移动终端为媒介的知识传播逐渐代替了传统传播途径,人们获取知识的途径、体验自然的方式也在不断迭代[6]。公园中的活动形式与内容不断更新,结合新媒体技术,使活动形式更加多样化、趣味化,活动质量与数量广泛提升,大幅提高了科普影响力。另外,在公园中举办的活动不仅极大增强了大众的参与性、互动性,还让公众了解到更多文物、文化背后的故事,通过传统花卉展览、文化讲座、研学活动对当地非遗技艺、节气常识及地方文化进行深度科普,且广泛结合研究成果开展大量的文化展览与实地体验,让公众加深参与性。

为满足不同受众的需求,激发公众对园林科普的兴趣,除了文化讲座、展览、实地参观等传统的科普活动形式,还可以利用新媒体手段不断推陈出新。例如,利用直播技术开放新年“中和韶乐”音乐会,结合教育大纲开发研学活动,鼓励中小学生研究探索;采用线上小程序科普古树历史文化知识;部分公园更是利用虚拟现实技术,充分还原历史场景,通过古今穿梭对比,讲解相关的文化知识。

通过这些多样化的科普形式,能够吸引不同年龄、不同兴趣爱好的公众参与园林科普活动,让他们在不同的体验中,深入了解园林文化遗产,提高科普效果。

北京市属公园传统文化类科普活动实践

北京市拥有25座历史名园[7],其中颐和园等11座为市属公园,这11座公园多初建于清代,并有深厚的历史文化,它们在修建时即与中国皇家历史事件、贵族日常生活有关,并具有祈求风调雨顺的政治功能,因此,孕育了大量独特的传统文化类科普活动。北京市公园管理中心官方科普公众号对外发布的活动主要包括节气与传统节日文化类、园林古建类、古树名木类、传统技艺传承类(包括非物质文化遗产)。

节气与传统节日文化

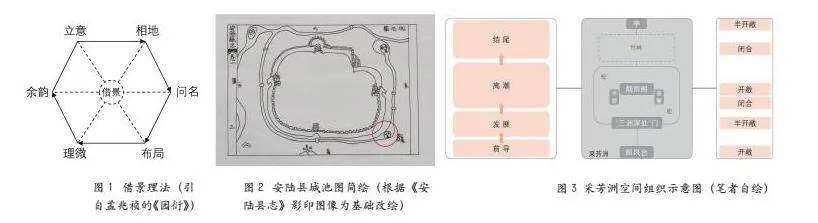

二十四节气作为中华民族重要的非物质文化遗产,在全国的博物馆科普活动中都拥有极其重要的地位。市属公园充分利用历史名园内所承载的史料典籍,深挖节气文化与传统植物、传统古建的联系,以此入手,得出古人在建筑设计时会考虑与节气的对应关系这一成果,颐和园的十七孔桥、天坛皇穹宇等建筑在冬至节气前后皆会产生“神秘”的光学现象,以奇观入手充分抓住公众的探究心理,讲述二十四节气与古建筑之间的联系,并科普相关地月日运转、物理反射、黄赤交角等天文、物理知识,充分宣传古人智慧。

园林古建

在中国保存较为完整的园林中,北方园林以颐和园为皇家园林之首,而北京市属的十一座历史名园则基本上囊括了最全面的古典园林建筑类型,公众可以在小范围内看到大量不同形式和不同规格的建筑类型、屋顶形式、琉璃瓦造型、彩画形式等。尤其是建筑上的传统官式建筑彩画,因制式问题,只有在皇家园林中才能看到最高等级的和玺彩画与坛庙建筑特有的旋子彩画[8],天坛祈年殿也拥有全世界独一无二的三重檐圆形攒尖顶,颐和园拥有几百幅文化、故事各异的苏式彩画。例如,颐和园的特色活动“大美古建”,以榫卯为切入点,通过实物展示、模型演示等方式,向公众介绍榫卯的种类、原理和应用,后期扩展至透风花砖、通火道、屋顶脊兽、椽子彩绘等内容,第七届全国科普大赛颐和园选手即以“透风的砖”为题,向公众科普古建筑透风花砖背后的建筑学原理及现代应用,让公众领略传统技艺在现代社会的传承魅力。

古树及传统花卉

古树是历史遗留下来的“活文物”,尤其是大量古树承载着城市与人类发展进程中孕育的历史文化,蕴含着大量的传统文化。可以说文化与植物相伴而生,探索传统植物文化的科普教育,尤其是松柏等品种的树木和传统文化有天然的关系,公园可以通过实地观察、知识讲座、互动答题、花卉展览等形式开展科普活动。各公园拥有自己的“一园一品”传统花卉品种,每年开展相应的花卉展览,并结合花展开展大量的自然笔记活动,利用“观察+绘画”的模式,使孩子们走进自然,发现和研究园藏文物中的植物纹饰,探索古人对植物和彼时四季的所思所感。

传统技艺传承(非遗)

传统花卉的背后,通常都有大量的非物质文化遗产资源,公园将非遗传统技艺传承和公园实地文物遗产相结合。例如,将传统非遗技艺压花、通草花制作、宫廷插花技艺等与公园特色传统花卉结合,打造文化与技艺传承的双重认知体验,如北海公园结合留存的碑刻文物,传承拓印技艺,并引出“白芨”这一特殊植物,传承古人智慧,颐和园、天坛结合古桂花、大立菊等传统名花展览,引导公众走入幕后,科普古法技艺传承。

公园作为校外科普教育的重要场所,在今后也将发挥其重要的社会教育、科学普及作用。公园以植物入手,让大众在自然环境下实地学习传统文化知识,运用得当可以使受众的体验感、获得感更加丰富,从而使传统文化传承与园林科普融合的实践成效更加显著。通过深入挖掘园林文化遗产的价值,设计并实施丰富多样的科普活动,利用多种传播渠道进行推广,成功地向公众展示了园林的魅力与价值,提升了公众对文化遗产的保护意识和科学素养。另外,活动吸引了不同年龄段、不同背景的人群参与,为园林文化遗产的传承奠定了广泛的群众基础。

2022—2024年,北京市属公园年举办科普活动场次增加85%,其中近一半数量属于园林传统文化传播。北京市公园管理中心统计公众对于市属公园科普活动的满意度,从2022年一季度的91.31%至2024年三季度的97.37%,满意度上升6.06%,据此可以看出,通过加深园林传统文化活动的深度,增加活动的丰富度,使游客的游园体验更加舒适。但科普活动满意度尚在园林绿化与卫生安全之后,也说明了当前历史名园的传统文化传承功能并未得到良好的体现,游客还是以对待城市公园的心态游览历史名园,但历史名园所承载的国家级非物质文化遗产与中华优秀传统文化更应为人所知。

未来,相关活动应进一步加强跨学科合作,整合历史学、建筑学、植物学、生态学等学科资源,为公众提供更全面、更深入的园林科普知识;持续创新活动形式,培养多学科的综合性科普人才,打造更加沉浸式、互动式的科普体验;加强与学校、社区、企业等社会各界的合作,拓展活动的覆盖面,形成全社会共同参与文化遗产传承与园林科普的良好氛围。通过不断努力,让园林文化遗产在新时代焕发新的生机与活力,为推动社会文化繁荣和可持续发展贡献力量。

(作者单位:北京市公园管理中心)

[1]韦国云,罗正桃,李宏彦.核心素养下小学低年级语文课堂渗透传统文化的实践研究[J].科普童话,2024(13):112-114.

[2]习近平.在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2020.

[3][5]吕洁.中国园林博物馆特色园林文化科普体验活动探究[J].文物鉴定与鉴赏,2020(12):73-75.

[4]全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国科学技术普及法(修订版)[EB/OL].(2024-12-25)[2025-02-10].https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/flfg/202412/t20241226_192778.html.

[6]杨丹,汤湃,魏维轩,等.基于数字化赋能的城市儿童亲自然创新发展[J].住宅科技,2024,44(08):13-19.

[7]张满,邢宇.北京历史名园保护研究浅析[J].文物鉴定与鉴赏,2020(04):68-69.

[8]陈娇.天坛公园文化遗产的活化利用与研究[J].文物鉴定与鉴赏,2024(20):152-156.