大汶河流域是中华文明发源地之一,承载着丰富的文化遗产。其中,泰安段尤为关键。现研究泰安段大汶河流域文化遗产的整体性保护策略。通过分类、价值评估、保护现状等方面的分析,结合实地考察和文献资料,全面探讨其保护现状和问题。在此基础上,提出针对性的保护策略和建议,为其保护和传承提供参考。这不仅对泰安段大汶河流域文化遗产保护有重要意义,也为其他地区提供了可借鉴的经验和启示。

大汶河是黄河在山东的最大支流,承载着丰富的历史和文化,与《诗经》中“汶水汤汤,行人彭彭”相呼应,孕育了大汶口和龙山文化。汶河古渡曾是齐鲁交通的要道,如今,两岸仍保留了丰富的文化资源和历史遗迹。山东省致力于完善文化遗产保护、传承和利用体系,泰安市文旅局积极推进文物资源调查和保护,打造“汶河绿链”文化旅游产业带。大汶河流域作为中华文明发祥地之一,挖掘、保护、传承沿线文化遗产对泰安及周边区域发展具有重要意义。

流域文化遗产

流域文化遗产的定义

流域文化遗产是指在特定流域内,自然和人类活动共同形成的,包含深厚历史、艺术和科学价值的文化遗产,如文物、建筑群、遗址、工艺技术等物质文化遗产,以及民俗、传统技艺、表演艺术和节庆活动等非物质文化遗产。它们见证了流域文明的发展,体现了人与自然的和谐共生。大汶河流域泰安段,文化遗产丰富,既反映了古代至近代的历史文化,又体现了地理环境和自然资源对人类社会的影响。这些遗产不仅具有历史价值,也是理解流域文化、传承和发展地方文化的重要载体。

流域文化遗产的特点

一是地域性。流域文化遗产能充分反映地域特色,大汶河流域尤为明显,体现在自然、历史、社会习俗等方面。物质与非物质文化遗产均受当地自然地理和人文环境影响,独具魅力。

二是多元性。流域文化遗产多元性体现在文化类型和表现形式上,包括建筑、艺术、手工艺和民俗等,为文化产业提供了丰富资源,但也需要获得更多的关注和支持,使其得到保护和传承。

三是整体性。流域文化遗产的空间分布与文化内涵有内在关联性,具有连续枝网状结构特征,构成了独特文化景观。因此,对其保护和传承需采取系统性方法,确保遗产的完整性和连续性,实现真正保护和发展。

四是历史传承性。流域文化遗产在见证历史的同时,承载着流域文化基因和记忆。在大汶河流域,这些遗产通过口传心授、习俗传承等方式延续至今。因此,保护和传承需尊重历史脉络和文化内涵,确保原汁原味。

流域文化遗产的保护意义

流域文化遗产保护至关重要。它不仅传承和弘扬了中华优秀传统文化,还增强了民众的民族认同感和文化自信。作为多学科研究的重要资料,推动了相关学科的发展。此外,保护流域文化遗产既促进了地方经济和文化旅游发展,又提升了地区知名度和影响力。最重要的是,它体现了对人与自然和谐共生关系的尊重和维护,对推动生态文明建设具有积极意义。因此,流域文化遗产保护工作亟待加强。

大汶河泰安段文化遗产现存情况

大汶河泰安段文化遗产概况

大汶河泰安段是自然与文化的交汇点,本文主要研究大汶河干流及其支流,涉及其相关的文化遗产。研究重点为物质文化遗产,同时关注非物质文化遗产和环境景观。实地考察显示,大汶河流域共有770项文化遗产,因历史地理差异而各具价值。这些遗产构成统一规划的文化瑰宝,展现了大汶河泰安段的独特魅力。

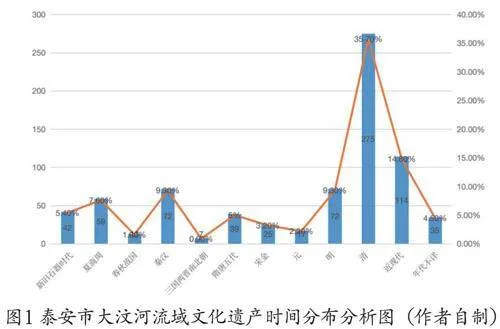

1.时间分布

大汶河流域文化遗产丰富,从旧石器时代至近现代时期,包括42项新旧石器时代、59项夏商周时期、13项春秋战国时期和72项秦汉时期的文化遗产。明清时期的占比高达45%,清朝占36%,表明明清时期为该流域经济文化发展的高峰时期。民国时期,泰安交通便利,经济贸易繁荣,留下重要历史遗迹和建筑。同时期,红色革命兴起,遗留了大量红色文化遗产。当代遗产集中于中华人民共和国成立后水工遗产、烈士陵园等,体现了当代水利建设和革命精神。这些遗产在记录社会发展和文化生活的同时,展现了人们的精神风貌。

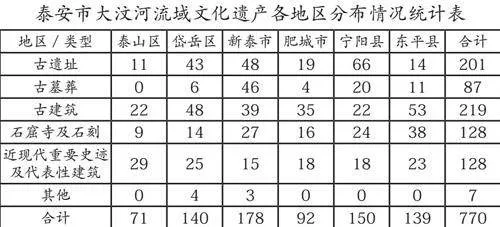

2.空间分布

大汶河流域文化遗产分布不均,集中于宁阳、新泰和岱岳区。古遗址和古墓众多,泰山区尚无保护单位。古建筑分布平均,石窟寺及石刻以东平最多,占30%。近现代史迹和代表性建筑分布相对均衡,新泰占比最低,为11.7%。泰安段文化遗产空间分布图显示,整体呈点、线、面分布格局,与河流流经范围相关。具体来说,呈线性和辐射性特征,以河流分岔口和文化聚集区为中心,沿河两岸集散分布,反映了丰富的历史积淀和深厚的文化底蕴,为文化遗产研究保护提供重要线索。

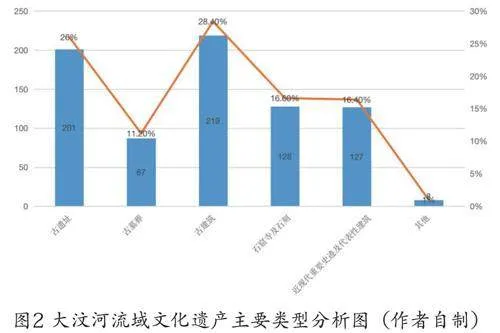

大汶河流域文化遗产包括古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代史迹及代表性建筑五大类。统计显示,古建筑和古遗址数量最多,占比超过50%。石窟寺及石刻和近现代史迹及代表性建筑数量相当,各占16%左右;古墓葬数量最少,仅占11.2%。这些文化遗产丰富了大汶河流域的历史文化内涵,是研究该地区历史文化的重要资源。

1.古遗址

泰安市大汶河流域有201项古遗址类文物保护单位。旧石器时代的乌珠台智人化石表明当地在该时期已有智人在此生活。新石器时代的遗址如大汶口、堡头等,是山东大汶口文化和龙山文化的代表。宁阳地区的瓷窑遗址如西磁窑、西太平等,是研究泰安制陶、制瓷历史的重要资料。古遗址记录了不同历史时期的重大事件和社会生活,是中华文明的珍贵遗产。

2.古墓葬

泰安市大汶河流域古墓葬类文物丰富,共有87项。年代从东周至清代,以汉代为主,包括墓群、陵墓和名人墓。其中,位于福田、周家庄和锅炉检验所墓群有传承关系。周家庄墓地反映了齐文化特点,对研究齐国历史和国际关系有重要价值。羊氏家族墓群为泰山羊氏家族研究提供了实物资料。郭家泉墓群出土了大量陶器、铜器和铁器,为柴汶河流域文化研究提供了丰富资料。左丘明、霸王陵等名人墓具有重要研究价值。

3.古建筑

泰安市大汶河流域有219项古建筑类文物保护单位。泰山古建筑群涵盖了秦至民国的历史遗迹,超30座,多为元明清时期建筑,融合了儒、道、皇家建筑形式,是名山信仰文化的代表。大汶口古石桥促进了南北货物的往来。堽城坝和戴村坝在防洪和灌溉上发挥了重要作用。腊山古建筑群展示了明代道教建筑艺术。青云山三官庙保存了明、清时期的15通碑刻,对研究古代建筑工艺、石雕艺术和佛教文化交流有重要价值。

4.石窟寺及石刻

泰安市大汶河流域有128个石窟寺及石刻文物,包括石刻佛像、名人墓石刻等,具有高度的艺术和历史价值。洪顶山摩崖刻经是北朝刻字,其字迹流畅,展现出古代雕刻艺术的较高水平。琵琶山石塔造像简洁精美。徂徕山摩崖石刻集经文、佛名、题记于一体。施氏诰命夫人碑等也具有重要价值,为研究古代历史和文化提供了重要资料。

5.近现代史迹及代表性建筑

泰安市大汶河流域近现代史迹丰富,包括革命遗址、炮楼等。烈士陵园是进行爱国主义教育的重要场所。水利工程遗产如东风扬水站等见证了治理大汶河的成效。此外,中华圣公会教堂配楼等体现了罗马式建筑风格,是文化融合的产物。

大汶河泰安段文化遗产保护情况

保护现状

1.重点文物突出保护

近年来,泰安市文旅局遵循习近平总书记的文物工作指示,实施“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针,助力全市经济社会发展。泰安市细化文化遗产保护至区县,重点投资泰山文物保护提升、大汶口国家考古遗址公园建设、齐长城保护等“百项工程”。大汶口国家考古遗址公园入选首批23项国家考古遗址公园立项名单;戴村坝成为省级爱国主义教育基地;东平湖风景区突出水浒文化。大汶河沿线文化遗产保护项目基础设施完善,旧址维护工作基本完成。

2.历史街区重点开发

泰安市政府贯彻落实国家政策,积极保护历史文化名城、名镇、名村及其文化价值,并整合黄河、泰山等文化资源,推动文化产业和旅游业发展。目前,泰安市已有2个历史文化名镇、2个历史文化名村和1个历史文化街区位于大汶河沿线。政府重视古村落和古街区的保护,挖掘历史文化内涵,推动历史成果转化。大汶口镇通过建设博物馆和发展生态旅游,实现了对文化遗产的保护利用。

3.政府大力扶持

政府在保护汶河流域文化遗产上采取了多项措施,如增加投入、设立专项资金、强化监管等,泰安市积极推广文博知识,提高市民保护意识。为宣传大汶河文化,泰安市已采取了出版相关丛书、加强文学创作人才队伍建设等措施,并通过举办座谈会、专题学术交流活动、采风活动等,宣传大汶河的文明起源及文物保护情况。

存在的问题

1.保护意识不足与遗产价值认识不清

泰安市虽然在大汶河流域文化遗产保护上有所成就,但仍存在保护意识不足的问题。部分地方政府和居民对文化遗产价值的认识模糊,导致一些高价值遗产在城市化中受损。此外,保护工作中的科学规划和管理同样关键,但目前一些项目的保护效果并不理想。因此,泰安市需要进一步强化文化遗产保护意识,提高科学规划和管理水平,以更好地保护这些重要的文化遗产。

2.保护措施不到位与资金缺乏

虽然泰安市已经在大汶河流域的文化遗产保护方面做出了努力,但保护措施的实施仍然存在明显短板。一些珍贵的文化遗产,由于缺乏足够的保护设施和维护资金,保存状况逐渐恶化。更为严重的是,在经济利益的驱使下,一些文化遗产被过度开发,甚至破坏了其原有风貌。这种现象既是因为缺乏科学的规划和管理,也反映了对文化遗产保护的重视程度还远远不足。

3.非物质文化遗产传承与创新不足

传统文化和技艺,如农耕、手工艺和节庆活动,因缺乏传承人和市场需求,正面临消失的风险。这些非物质文化遗产不仅是历史的见证,还体现了民族精神,应得到珍视。但一些非物质文化遗产在保护和利用上缺乏创新和活力,难以满足现代公众的需求。如何创新传播方式,让更多人了解和欣赏这些非物质文化遗产,成为当前的重要议题。

整体性保护模式构建

制订统一的保护规划和标准

政府应组织专家团队对大汶河流域的文化遗产进行调查和评估,制订保护方案。需科学分类和登记各类文化遗产,包括建筑、遗址、艺术品及非物质文化遗产。政府应制订统一保护规划和标准,涵盖修缮、维护、宣传等方面,并建立评估机制,确保目标实现和及时调整。这些措施有助于全面保护大汶河流域的文化遗产。

政策引领与法律法规建设

构建大汶河流域文化遗产的整体性保护模式,需以政策引领和法律法规建设为核心。政府应出台全面保护政策,明确保护目标、原则、任务和措施,综合考虑历史价值、生态意义和社会影响。完善相关法律法规,明确保护责任主体、标准和措施,提供法律保障。加强宣传和普及,提高社会对文化遗产保护的认识。建立健全监管机制,加强监督和检查,确保政策和法规的有效执行。同时,政府应考核和评估保护工作,确保其持续性和有效性。

跨部门协同与公众参与

构建整体性保护模式需要多部门协同合作,包括文化遗产、文物保护、环境保护和水利管理等。这些部门通过共享资源、信息和技术,共同推进流域文化遗产保护。文化部门负责挖掘和整理资源,制订保护措施;文物部门负责鉴定、保护和修复文物;环保部门监测环境;水利部门管理水资源。公众参与同样重要,通过宣传教育和社区参与,增强公众的保护意识,形成全社会共同保护格局,确保持久有效的保护成果。

科技支撑与创新应用

大汶河流域文化遗产保护中,科技与创新扮演着关键角色。遥感技术、地理信息系统和大数据分析等现代科技手段为文化遗产的监测、评估和管理提供了有力支持,增强了保护的科学性和有效性,使监测更加精准、全面。同时,虚拟现实、增强现实等创新技术丰富了公众的文化体验和教育方式,通过模拟历史场景,增强了保护的吸引力和影响力。科技与创新的应用,推动了大汶河流域文化遗产的整体性保护。

大汶河孕育了齐鲁文化和东夷文化,见证了沿线社会的历史变迁,保存了丰富的历史遗物与遗迹。其作为大型流域文化遗产,覆盖地域广,具有多样的遗产类型和深厚的精神内涵。对其进行研究保护需结合其环境与背景,体现“整体大于个体”的特点。保护应与当地经济社会发展协调,与城市规划和土地利用规划衔接,既保护古代文明,又活化文化遗产,延续发展人类社会文明。