摘要:认知主体对外界信息、情报、知识的认知过程以自身的知识结构为媒介,基于效用最大化的需求,要求认识主体必须构建科学合理的知识结构。现详细论述了知识结构的含义、高校图书馆知识结构的构成要素,并对图书馆知识结构的优化机制进行了初步探索,旨在为高校图书馆提升知识服务能力提供借鉴。

高校图书馆作为信息资源中心,是为高校师生服务的学术性机构。在知识经济时代,图书馆已经成为知识的存储中心与管理主体,成为知识服务的中坚力量、人们终身学习的场所。随着知识经济的迅速发展,高校图书馆提供的服务已经不再只是简单的传统文献资源服务,而是转变为知识服务,馆员尽力根据用户的需求,提供基于知识的服务或解决方案。知识结构作为认知主体进行认知活动的主要媒介,与主体认知活动能否顺利进行密切相关。为提高图书馆的知识服务水平,研究图书馆知识结构的优化机制是非常必要的。

知识结构的内涵

我们可以将高校图书馆看作是关于知识的系统,即知识系统。知识结构就是知识系统内各个组成要素之间的相互关系及相互作用的方式。有无合理的知识结构对高校图书馆提供优质的知识服务而言至关重要。

Sveiby(1997)认为,员工能力是组织知识结构的核心部分,将组织的知识结构分为员工能力(教育背景、工作经验)、内部结构(战略目标、管理思想、企业文化)和外部结构(品牌知名度、客户关系、供货关系)[1];Dorsey(1999)认为,个体的知识结构是对个人知识的概括性描述,包括知识所属领域的概念性界定和概念之间的联系,个体的知识结构反映了个体具备的某些领域的知识形式,如显性知识和隐性知识;Anand和Clark(2001)认为,团队知识结构是指知识在一个团体内及其成员之间的分布形式。团队知识结构具有两个显著特征,即知识的差异性与外在性[2];张晓玲、王文平将企业知识结构划分为三个层次,即个体层次、团队层次以及企业组织层次[3];曹兴、李瑞将企业的知识分为四类,即经验性知识、系统性知识、概念性知识和操作性知识[4];王婉认为知识型组织的知识结构由四部分组成,即组织的管理知识、专业领域知识、知识服务的知识、服务创新知识[5]。

国内专家学者有关图书馆知识结构的研究主要集中在对馆员的知识结构进行研究,对图书馆的知识结构的研究还比较少,笔者在众多学者研究的基础上,对图书馆知识结构及其优化提出了自己的看法。

高校图书馆的知识结构要素

组织资本

组织资本主要包括流程资本、创新资本和文化资本(Johnson1999)[6]。流程资本包括工作流程和商业机密等;创新资本包括商标、专利及版权等;文化资本主要包括组织的企业文化等。组织资本是为组织的信息和知识服务提供支持的内部支撑体系。Karl Erik Sveiby在The New Organizational Wealth-Managing and Measuring Knowledge-Based Assets一书中指出,知识型组织是知识密集型组织。21世纪是知识型组织的时代[7],高校图书馆的主要管理部门构成其组织资本的重要部分,如借阅部、流通部及技术部等;以馆员为核心的人力资源和先进的科学技术是创新资本的重要组成部分;服务第一、用户至上的服务理念以及共享的文化是文化资本的重要组成部分。高校图书馆作为知识系统主要是由知识构成的,管理者的主要任务就是要发展和管理图书馆中的知识。

人力资本

人力资本是组织内每个人优秀素质及能力的总和。高校图书馆中的人力资本更大程度上指服务人员的脑力资本。Johnson(1999)将人力资本细分为以知识为基础的员工技能以及工作态度、理念资本和领导资本。人力资本主要包括员工的知识水平、经验以及为用户解决问题的能力,也包括组织员工的学习能力,如知识更新、共享知识和经验的能力,还包括员工的工作态度及积极性等。馆员是图书馆人力资本的核心部分。馆员直接以面对面的方式为用户提供服务,对馆员的知识结构进行分析和优化是非常必要的,馆员的知识结构一般由五部分组成,即图书馆学专业基本理论、相关专业基本知识、语言文字知识、技术性知识、职业素养知识。图书馆学专业知识是馆员知识结构的核心,是馆员从事信息和知识服务必须具备的基础知识。

馆员应非常熟悉图书馆学科的基本理论与方法,包括图书馆学基础、目录学、分类学、图书馆发展史、信息计量学、文献学等,还必须掌握图书馆工作的技术方法,如图书分类、编目、藏书组织与建设、文献复制及保护、咨询服务以及服务质量评价技术等;除了需要掌握专业知识外,馆员还需要掌握相关专业知识,了解边缘学科及前沿学科的发展动向,形成一专多能的专深化知识结构;语言文字知识主要指馆员的外语水平。知识传播与共享的全球化使馆藏资源中有较多的外文文献,馆藏资源的标引、分类、编译等工作都对馆员的外语水平提出了要求。因此,馆员必须具备基本的外语水平才能更好地为用户服务;技术性知识主要指馆员一般拥有的基本操作性技术,包括计算机技术、网络技术、数据库技术、在线检索技术、多媒体技术、自动标引技术、视听设备操作技术等;职业素养知识主要指馆员具备的服务态度以及专业素养,它更多的是一种内在品质。

知识资本

知识资本是指组织用于生产经营(投资)活动且能为组织创造实际价值的知识资产。知识资本是对组织的市场竞争力作出贡献的专业知识,如应用经验、客户关系、组织技术和职业技巧等[8]。图书馆的知识资本包括馆藏资源、馆藏特色、管理方法、用户口碑等。数字化时代的图书馆馆藏资源已经相当丰富,包括纸质文献、缩微文献、视听型文献、机读文献等。

市场资本

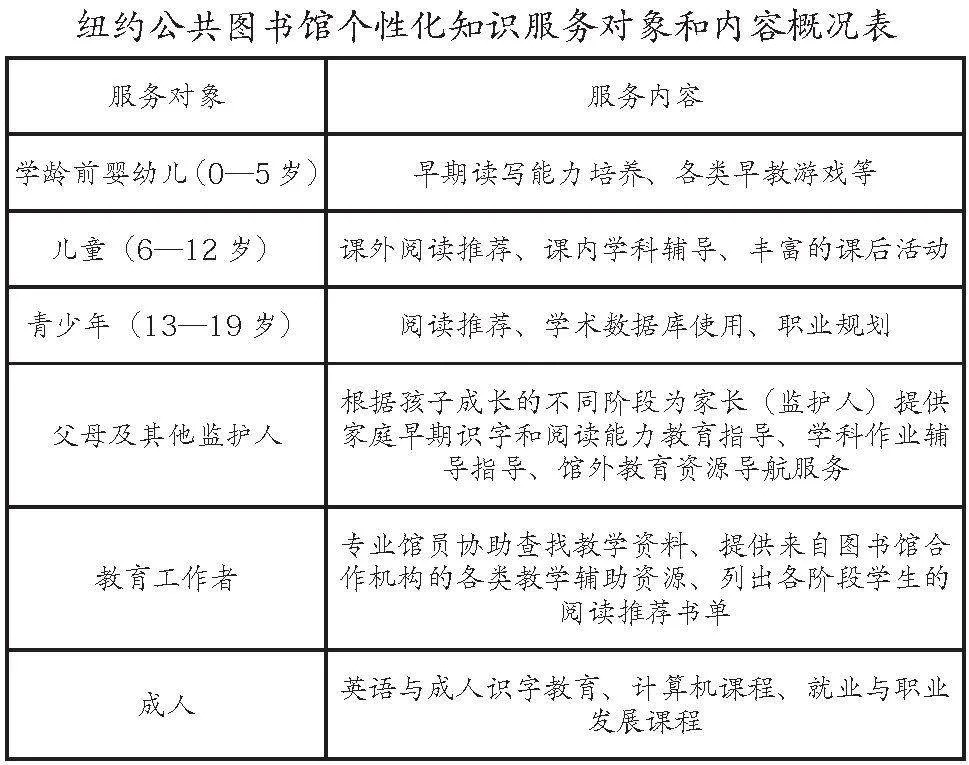

市场资本包括市场信息、营销渠道(网络)、公司信誉、客户关系、供应商关系、顾客忠诚度以及品牌知名度等。对高校图书馆而言,关于用户的知识是市场资本的重要组成部分。用户知识一般包括基本用户知识,如哪些人是用户、用户的需求是什么以及有关用户环境的知识;用户本身的知识,如用户特征、困难、借阅记录以及借阅频率高的可能性等;为用户的知识,指高校图书馆提供给用户的关于服务的知识;来自用户的反馈性知识,如用户(读者)满意度、评价建议等。创造用户是高校图书馆的重要任务,如今已不是为服务寻找用户的时代,而是根据用户的个性化需求为用户创造服务的时代。图书馆是为用户服务的,图书馆的一切工作都必须以为用户服务为中心而展开。图书馆需要根据用户的个性化需求为导向开展知识服务。

知识结构的优化机制

建立合理学习机制,提高馆员学习能力

学习能力主要指高校图书馆服务人员获取、理解和掌握知识的能力,包括学习态度和学习习惯。学习是服务人员获取、共享、创新、积累知识的主要方式,是个体将新知识与图书馆进行融合的主要途径,也是高校图书馆通过知识服务活动和服务文化、构建合理的知识体系、补充知识技能、提升服务水平的主要方式。知识经过主体的学习得以不断积累进而升值,在主体的努力下创造新价值。图书馆人要充分认识到学习的重要性,并努力形成良好的学习气氛。学习过程基本可以划分为三个阶段,即知识获取、知识共享及知识应用。领导者要号召服务人员全员学习、终身学习和全过程学习,学习要贯彻知识服务的整个过程。高校图书馆可以通过开展教育培训提升该馆及服务人员吸收知识的能力。图书馆可以建立基于网络的知识学习平台(如E-learning),鼓励服务人员自主学习,并定期对馆员进行培训。建立有利于馆员彼此合作的知识创造方式、激励馆员参与知识共享的机制,营造学习型组织的长远视野和文化氛围。

提高图书馆的知识吸收能力

Cohen&Levintha(1990)最早提出知识吸收能力,他们认为知识吸收能力是企业组织对外界信息、知识的识别、评价、内化和商业化利用的能力[9]。对高校图书馆而言,知识吸收能力就是图书馆在日常的知识服务及交流学习过程中识别、转化和利用外部信息、知识的能力。图书馆的知识吸收能力与其原有的知识结构、知识水平、服务人员的吸收能力以及馆内部门之间分享沟通的能力密切相关。从层次论角度看,图书馆的知识吸收能力以个体馆员的知识吸收能力为基础,发挥获取、评价、内化和应用外部知识的功能。提高图书馆知识吸收能力既可以扩大其知识存量,又可以促进其内部或图书馆之间知识的流动、转移、应用、创新及增值。为了有效提高图书馆的知识吸收能力,图书馆应当坚持知识创新的理念,推行柔性化的管理模式,强化图书馆内各部门间、馆员间的交流合作,把图书馆看成柔软性、适应性、有较强学习能力的知识系统,为提供知识服务营造和谐融洽的内部环境。

提高图书馆的知识更新能力

知识更新是指高校图书馆在获取外部信息、知识的基础上,对所获取的信息知识进行分析、评价并与内部原有知识进行整合升华,创造新的知识,即对馆内的知识进行除旧布新的能力,如及时剔除旧书、购买新书、配置较新的数据库等。从知识更新主体方面来说,馆员通过脑力活动进行知识创造更新;从知识接受者方面来说,主要是通过进修学习、培训、专题及自学等途径进行。知识经济的迅速发展使知识更新周期大大缩短。有研究表明,在18世纪以前,知识每80—90年翻一番;在19世纪60年代,知识每50年翻一番;20世纪90年代以来,知识每3—5年翻一番。知识自产生之时起就开始老化,在老化过程中,知识渐渐丧失价值或使用价值,这就要求图书馆必须及时对馆内知识库进行更新,补充新知识。

构建合理的知识管理人才体系

知识管理人才基本可以分为三个层次,即最高层管理者、中间层管理者(如教学、科研部门负责人)以及一线管理者(馆员)。“火车跑得快,全靠车头带”,这句话可以形象地描述知识主管对高校图书馆的重要作用,如领导和激励群体层面的学习和传播新知识等。高层管理者要熟悉本身及其所处的环境,建造可以促进学习、知识共享、知识积累和创新的环境;监管保证馆内知识库内容的质量、更新以及知识库的正常运行;促进知识集成、知识创新。高层管理者既是图书馆知识服务的指挥员,还是知识库的设计者,必须具备以下能力,即引领方向能力、学习能力、超强的管理能力、领导创新能力以及优良品质。

图书馆知识资源的维护

图书馆应合理分配经费支出,购买较新的文献资源并及时剔除因老化而基本丧失价值的旧文献;定期组织师生进行图书捐赠活动;加强馆藏资源的维护与监管,坚决杜绝出现丢书事件。在高校图书馆时有发生失窃事件,个别用户伺机窃取他人财物,如手机、书籍、文具等。以下从效用的角度对失窃行为进行分析,以Thife代指行窃者。

丹尼尔·贝努利(1738)提出“效用”一词。效用指的是行为主体从某种行为中可以获取的满足感。设M(可以给行为主体带来满足感的物质),设Thief的效用函数为:,M指Thief拥有的货币量(500元)。假设一次偷窃行为可以带来相当于20元的利益,被管理员发现并处以罚款的概率为0.2,罚款金额为50元,则Thief的行为产生的期望效用为:

显然,偷窃行为的效用大于不进行偷窃的效用。所以,Thief往往愿意铤而走险。要解决此类问题,管理者不仅要加强监管力度,还要加强处罚力度。假设把罚款额度上调为100元,则:

此时,,期望效用小于不偷窃时的效用,说明加大处罚力度可以有效遏制Thief的偷窃行为。

传统时代,馆员往往是坐在台前,等用户来询问,馆员是“看书人”、文献管理者、书刊保管者。在知识经济时代,高校图书馆要改变“重藏轻用”的传统观念,树立“服务第一,用户至上”的服务理念,优化图书馆及馆员的知识结构,力求形成纵横交合、优势互补的现代型知识结构,馆员要不断学习,从单一型人才向复合型人才转变,更好、更主动地为用户服务,承担以下角色,即知识管理的专家、馆藏资源的分析组织者、知识传播者、知识利用导航人及知识利用培训者。充分利用自身的知识和技能对馆藏资源进行有序管理,主动搜选编辑、加工提炼、生产再创知识,以便向用户提供快捷、高质量、个性化的知识服务,成为知识的管理专家;应该对文献信息资源进行筛选、简化、剔除优化工作,尽最大能力对馆内拥有的知识资源进行组织管理,主动向用户提供知识,推进知识共享;从繁多的网址中选取优质可靠、登录便捷、经济友好的信息源,以“书签”或链接的方式保存在知识库中,为用户提供便捷的网络导航服务;部分用户的网络利用能力较低,需要馆员的积极引导和帮助,即帮助用户提高信息检索能力和理解运用知识的能力。

(作者单位:山西财经大学图书馆)

[1]David W.Dorsey,Gwendolyn E.Campbell,Lori L.Fosteretal.Assessing Knowledge Structures:Relations with Experience and Posttraining Performance[J].Human Performance,1999,12(01):31-57.

[2]Vikas Anand,Mark A.Clark.Team Knowledge Structure:Matching Task to Information Environment[J].Journal of Managerial Issues,2001,15(01):15-31.

[3]张晓玲,王文平,陈森发.关于企业知识结构体系的构成、演化与组织学习的研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2006(04):23-28.

[4]曹兴,向志恒.技术核心能力形成的企业知识结构分析[J].科学学与科学技术管理,2007(08):97-102.

[5]王婉,吴泗宗.基于知识结构的知识密集型服务组织核心能力分析[J].科技进步与对策,2011,28(04):14-17.

[6]王益.基于企业知识结构的知识存量度量模型[D].南昌:江西财经大学,2006.

[7]董广茂,简兆权,王毅.企业间知识转移创新性质的分析——知识结构的视角[J].研究与发展管理,2010,22(06):1-7+14.

[8]贾生华,邬爱其.企业成长的知识结构模型及其启示[J].科研管理,2003(02):83-88.

[9]马淑文.基于自主创新的企业知识结构演化机制研究[J].技术经济,2008(06):32-35.