博物馆图书资料室收集、整理、保存与利用博物馆馆藏重要历史文献,其是供读者与馆员阅览、学习与研究的地方,更是博物馆馆藏文献挖掘与利用的史料支撑与基础保障。信息3.0时代对博物馆图书资料室的变革与发展提出了更高要求与标准。在信息时代新发展理念思想指导下,博物馆图书资料室需要坚持多元、创新、智慧的发展理念,努力创新图书资料室的发展模式与建设路径,以推动博物馆高质量发展。现以扬州中国大运河博物馆图书资料室建设为案例,在实证调查的基础上总结优秀经验,从优化图书管理环境、利用信息化手段、挖掘馆藏资源、加强人才配备四个方面,对信息化时代博物馆图书资料室的建设与利用进行深入探讨。

随着信息化时代下新兴技术的迅速更新迭代,信息化已经成为各行各业不可逆转的趋势,作为支撑博物馆文化传承和知识传播的重要场所,传统博物馆图书资料室的建设模式也已经不符合时代要求,其图书资料室的建设亟须紧跟时代步伐,实现信息化转型。这不仅是提升博物馆自身竞争力的需要,也是满足广大读者日益增长的信息化需求的重要举措。在信息化时代,中国大运河博物馆图书资料室积极回应时代要求,从图书管理到服务利用,均努力接轨信息化服务要求,积极引入先进的图书管理系统和自动化设备,提供在线查询、预约借阅、线上展览等创新性服务,将图书资料室的建设与博物馆共同构成了一个完整、系统的文化展示空间,不仅为博物馆提供了丰富的文化内涵和学术支持,还为游客提供了更多学习和了解大运河文化的机会,是信息化时代下博物馆图书资料室建设与利用的优秀案例,为博物馆图书资料室的发展提供了许多可供借鉴的有效参考经验。

中国大运河博物馆图书资料室的建设与利用情况

图书资料统计分析

中国大运河博物馆图书资料室于2022年10月建设完毕,根据图书资料工作的特性,具体分为大运河图书资料中心和大运河文化带数字云平台,其中以资料中心的建设为主,主要为图书物料的采购与整理、博物馆图书相关活动的开展和群教工作服务。图书资料室现有馆藏图书资料4787册,图书资料室引入“博物云”智慧场馆服务云平台进行图书管理,所有图书均已按《中国图书馆分类法》完成编目、分类、上架工作。

从馆藏分类结构看,中国大运河博物馆图书资料馆藏册数最多的是“K历史、地理”类1953册,占全部图书资料的40.8%,主要集中在运河历史、运河线风俗、地方志,其中包含多部特色藏书及珍稀地方文献汇编;第二是“JF江苏历代方志全书”类530册,占图书总量11.1%,涵盖了江苏古代风土人情的各个方面;第三是“J艺术”类,主要涉及运河民间文学、谚语、名人艺术作品集(详见表1)。可见从馆藏分类来看,中国大运河博物馆图书资料室馆藏内容较为丰富,主要集中于历史、地理、文化以及艺术类文献,同时对于具备自身特色、符合博物馆建设主题的专门种类文献(如地方方志、运河历史文献等)的储备也较为充实,能够为博物馆专项研究提供基础性材料支撑。

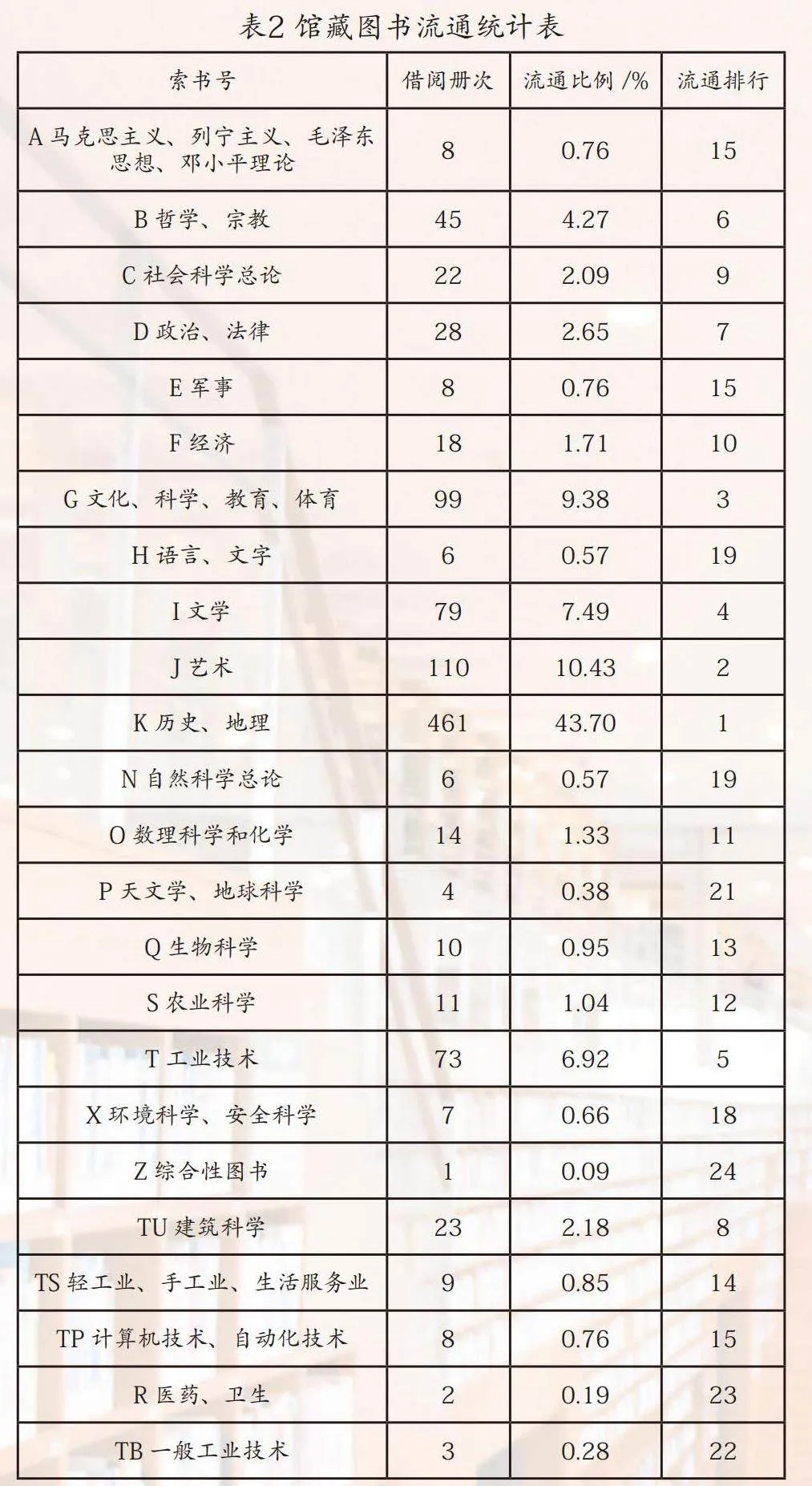

馆藏资料流通分析

本研究以2023年10月1日—2024年1月1日为时限,提取图书管理系统全馆的借阅数据,该时间段内图书借阅量为500余人次,具体数据见表2。通过流通统计的方法可以了解各类文献的利用情况。从馆藏流通统计表可以看出,借阅率最高的是“K历史、地理”类的运河历史演变、地理特征、文化遗产等方向;第二是“J艺术”类的陶瓷、雕塑、工艺美术方向;第三是“G文化、科学、教育、体育”类的运河文化风情、科技水利、文化教育等方向。

馆藏资料利用分析

为更好地发挥图书馆的文化传播作用,中国大运河博物馆提倡并引导馆员充分利用图书馆资源,培养良好的阅读习惯,致力于让中国大运河博物馆成为馆员获取知识、启迪思想的重要平台。自2024年7月份以来,中国大运河博物馆精心策划一系列读书会活动,每期邀请来自不同部门的优秀青年代表分享各自专业领域的知识和见解。现已举办的8期活动收效显著,不仅丰富了馆员的知识储备,还激发了其阅读热情,为博物馆充分营造了和谐的阅读环境,进一步激发馆员的阅读兴趣,让馆员在体验书籍魅力、享受阅读快乐的同时,加强交流与学习,提高自身文化素养和专业认同,从而更好地为公众提供服务。

中国大运河博物馆图书资料室建设优秀经验

馆藏资源丰富,管理环境优良

图书文献是图书资料中心重要的构成元素和物质基础,丰富馆藏资源也是图书资料中心高质量发展的重要前提条件。作为大运河博物馆文献信息资源保障与服务中心,中国大运河博物馆图书资料室的建设目标是打造具备自身特色、设施完善,且图书存储量大的专题性图书馆。目前尚处在建立初期,图书资源还在持续建设和丰富,但已基本形成了涵盖运河专题文化,以及文史、文博领域的资源体系。馆藏图书的不断丰富积极带动了图书馆由封闭状态到逐步完善机制,再到正式开放运营。其中,地方文献是中国大运河博物馆图书资料室的一大特色收藏,就其文献的整理与研究来说,更是突出地域性、独特性、系统性、综合性四大特征,兼顾“运河精神”和“扬州文化”,深入推进大运河文化带建设的研究。

借阅开放系统完善,知识服务应用广泛

中国大运河博物馆图书资料室以勤整理、勤检查为原则,保证图书资料的开放与流通。2023年,资料室接待图书文献、报刊等资料查询,借阅共计500余人次,工作人员定期对库藏图书进行清点核查,及时催还借出书籍,确保图书的流通量。此外,中国大运河博物馆进一步升级资料室管理系统各个应用模块,全面支持图书期刊查询、借阅、归还,增设馆藏图书资源查询与借阅逾期提示功能。系统升级后,查询性能更全、更稳定,进一步提高了借阅效率。

此外,知识服务是知识经济大环境下顺应潮流所提出的一种新型服务理念,是新时代图书馆读者服务的要求与方向。中国大运河博物馆图书信息部资料中心在凭借丰厚的文献信息资源,以及图书部管理人员信息服务的深厚经验和优势的基础上,积极引入先进现代信息技术,努力探索博物馆信息服务向深层次知识服务的转变。例如,常设的主题展览“运河上的舟楫”,以运河上的舟楫为文化载体,通过复原的船模、AR技术、多媒体互动屏等方式,全方位展示运河上舟楫的演变、类型及其给运河沿岸带来的美好生活。面向青少年的互动解谜体验展“大明都水监之运河迷踪”,通过游戏互动、解密通关等方式,将青少年带入虚拟的历史故事,体现了中国大运河博物馆紧跟时代发展趋势,积极引入新兴技术,创新服务模式。

信息化时代博物馆图书资料室的建设与利用思路

优化图书管理环境,做好图书利用保护

由于图书资料建设对博物馆科研工作的顺利开展起到了不可取代的作用,具有很高的学术研究价值和历史价值。因此,博物馆图书资料室建设的重要衡量指标之一便在于为保护重要专业图书资料提供物质条件支撑,集中体现在图书管理环境的优化上,如控制存储条件的温度、湿度,借鉴档案保护要求,做到“防火、防水、防盗、防毁、防尘、防鼠虫害、防静电、防震、防磁、防气候变化影响”。对馆藏资料的利用必须充分遵循保护管理条例,不仅为其提供适宜存储的管理环境,也要在日常利用中保护爱惜,延长其寿命。

依托馆藏资源,进行深层次挖掘研究

一方面,要扩充馆藏文献资料的数量及覆盖领域。作为连接历史与现在,体现古往今来文化历史变迁的博物馆,不应只注重物质文化遗产的保护与留存,对于非物质文化遗产的宣传与弘扬,更应该起到带头作用。因此,除了重要的主题文献及地方文献资料,博物馆图书资料室也要突出非物质文化遗产类文献的采购与整理,在扩充馆藏文献资料数量的同时,扩大馆藏文献内容的覆盖面。另一方面,要对既有馆藏进行深层次数据挖掘与研究。积累足够数量与覆盖领域的馆藏文献只是第一步,为了实现博物馆文献利用服务的根本目的,其关键核心在于对馆藏文献的有效挖掘与高效利用。通过对历史史料的深入剖析与研究,抽丝剥茧,最终提炼出能够让大众普遍接受的知识服务内容,以更加喜闻乐见的方式,实现普及教育、传承历史文化的责任与使命。

加强人才配备,提高职业素质与素养

信息化时代,不仅对信息技术的利用提出了高要求,更对博物馆及图书馆馆员的信息能力与素养提出了挑战。在图书资料管理中,掌握现代科技早已成为必不可少的技能,博物馆工作人员,尤其是图书资料室管理人员必须熟练掌握智能化应用技术,以满足图书现代化管理的时代必然要求。因此,全面提高博物馆图书资料室工作人员的信息业务水平势在必行,主要可以通过邀请馆外优秀人才进馆交流。例如,定期聘请有丰富经验的专业人员讲授博物馆图书资料建设领域的热点、图书馆学的理论、管理制度的策略等相关内容,以此有针对性地培养具备实效性与高信息素养的图书资料室人才,为博物馆图书资料室的建设打造一支强劲有力的支撑军。

信息化时代,博物馆图书资料室的创新与变革已经成为必然。为了深入推动中国博物馆建设与利用,需要积极以先进典型为例,积累既有案例的优秀经验,弥补现有研究的不足与缺陷,以求最大程度实现博物馆图书资料室功能最大化,推动博物馆高质量发展。

(作者单位:扬州中国大运河博物馆)