摘要:民族地区的文化产业不仅承担着文化传承的使命,还是推动当地经济增长、改善民生、促进社会进步的强大动力。然而,尽管这些地区拥有丰富的文化资源,民族地区的文化产业在发展过程中仍面临许多挑战,尤其是在产业链协同发展方面存在较大障碍,如产业链条短缺、产业合作不同步等问题,导致民族地区文化资源的低效利用和市场化程度不足。现认为,加强文化资源的整合与创新、加强企业层面的协同联动、推动产业链集群化发展以及依托新质生产力实现数字化转型,是民族地区文化产业链协同发展的可实施、可落地的发展策略。

研究概述

研究背景

在全球化与信息化的背景下,文化产业逐渐成为推动经济发展、促进社会进步的重要力量。《“十四五”文化产业发展规划》明确提出,未来五年我国文化产业将在产业布局、区域协作、规模化发展等方面实现全面升级,推动文化产业向更高水平的集约化、专业化、规模化目标迈进。规划强调,随着区域分工协作体系的逐步完善和协调发展机制的健全,文化产业的布局将趋于合理,产业的集聚效应和示范带动作用将进一步增强。

文化产业作为推动社会经济发展的新兴产业,已经成为地方经济转型和提升文化软实力的重要组成部分。特别是民族地区,凭借其独特的历史文化遗产、民俗风情及传统手工艺品,在文化产业的发展中占据着独特地位。然而,尽管民族地区拥有丰富的文化资源,但其文化产业在发展过程中仍面临许多挑战,尤其是在产业链协同发展方面存在较大障碍。文化产业链条的割裂、资源配置的不合理、产业合作的缺乏,导致了民族地区文化资源的低效利用和市场化程度不足。传统的文化产业发展模式已无法满足现代经济发展的需求,如何在全球化与信息化的背景下,依托区域协作与产业整合,实现民族地区文化产业的高质量发展,成为新质生产力下的重要议题。

研究目的及意义

民族地区的文化产业不仅是民族文化传承的重要载体,还是推动地方经济增长、改善民生、促进社会发展的关键力量。随着全球化和信息化进程的加速,民族地区的文化产业在面临机遇的同时,也暴露诸多问题。如何在保护和传承少数民族传统文化的基础上,推动文化产业的高质量发展,成为当今学术界和政府部门关注的焦点。文化产业链作为推动区域经济发展的重要引擎,其建设与完善对于提升地区整体文化软实力、增强文化自信、推动地方经济转型具有重要意义。然而,由于民族地区在历史、地理、经济等方面的特殊性,文化产业链的各个环节往往呈现碎片化、单一化、低效化的特点,资源整合与共享存在较大困难,产业链协同合作能力不足,制约了文化产业的深度发展和区域经济的综合提升。因此,探索如何有效促进民族地区文化产业链的协同发展,已成为当前学界研究的热点话题和重点课题。协同发展理论作为推动产业链各环节合作和整合的重要工具,为解决民族地区文化产业链各环节间的分散性和资源浪费提供了新的研究视角与方案。研究者尝试通过分析民族地区文化产业链的现状与问题,并从协同发展的视角出发,探讨如何通过各环节的合作和资源整合,推动民族地区文化产业的高质量发展。

民俗文化资源及产业链概述

民俗文化资源

少数民族文化是博大精深的中华文化瑰宝,拥有众多独特的文化资源。这些资源深刻体现着各民族的历史传承和精神风貌,也折射了民族地区人民对自然、生活和精神世界的独特理解。其中,民间艺术是少数民族文化的重要组成部分,在民族地区呈现多样化的形式,具有极高的艺术价值和社会意义。以侗族的农民画为例,农民画不仅反映了侗族人民的日常劳作、婚丧嫁娶,还承载着侗族人民的历史记忆和文化认同。这种民间艺术还包含了诸多传统手工艺品,民族地区的手工艺品常常将民族的审美情趣、工艺技巧与当地自然资源紧密结合,形成了极具地方特色的艺术品。此外,民族地区丰富多彩的节庆文化也为民俗文化产业的发展提供了独特的资源和机会。节庆活动是民族文化的重要体现,不仅展示了民族的传统习俗和民俗风情,还为文化旅游产业的发展提供了有力支持。苗族的“苗年”、侗族的“侗族大歌”、壮族的“三月三”等传统节庆活动,都吸引了来自国内外的游客和文化爱好者。尤其是壮族的“三月三”节庆,不仅是一场充满民族色彩的盛宴,也为区域内的旅游业带来了可观的经济效益。

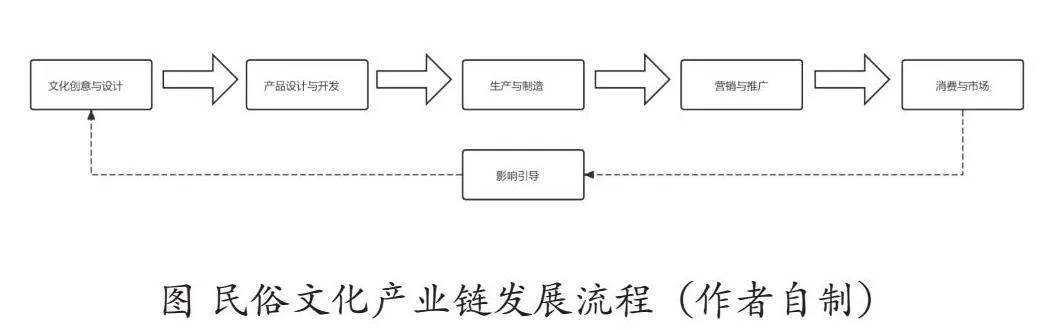

民俗文化产业链

民族地区的文化产业链涉及从文化资源的挖掘到产品最终消费的各个环节,具体包括文化创意、产品设计、生产制造、市场营销等多个关键部分。每个环节不仅是产业链的重要组成部分,还相互关联,形成了完整的产业体系。

文化创意与设计是整个产业链的起点,是民族文化资源转化为具有市场价值产品的第一步。在这一环节中,设计师从少数民族的传统文化中汲取灵感,通过创意的方式将民族图案、手工艺元素等与现代设计理念相结合,创造既具有民族特色、又符合当代消费者需求的文化产品。例如,苗族银饰、壮族刺绣等传统元素与现代设计的巧妙融合,成为时尚珠宝和服饰的设计灵感来源。

接下来是产品设计与开发环节,在这一环节中生产者将创意转化为具体的产品。在这一阶段,设计师不仅要考虑文化产品的艺术价值,还要兼顾其市场接受度和生产的可行性。民族地区的传统手工艺品,通常具有很高的文化价值和艺术价值,但由于大多数仍以传统工艺为主,生产效率较低,难以满足大规模市场需求。因此,如何在保证传统工艺的同时,提高生产效率、降低成本,成为民俗文化旅游业的一个重要挑战。

生产与制造是文化产业链中又一至关重要的环节,特别是在民族地区,手工艺品的生产往往依赖传统技艺,形成了独特的生产模式。手工艺品如壮锦、苗银、蜡染等,在制作过程中强调工艺的精细与传统技艺的传承,因此这些产品在市场上通常具备较高的艺术和文化价值。然而,传统手工艺品的生产方式虽然能够保证文化的传承,但其生产效率和规模化程度较低,限制了市场扩张的速度。因此,部分民族地区逐步引入现代化的生产技术和设备,以提高生产效率并降低成本,但这也带来了平衡传统与现代化生产方式之间的挑战。

在产品制造完成后,营销与推广环节则是将文化产品推向市场的关键。随着电商平台和社交媒体的发展,民族地区的文化产品逐渐突破了地域限制,进入更广泛的市场。线上营销、短视频平台的推广、社交媒体的传播等方式,使得民族文化产品不仅在国内市场得到了广泛认可,也逐渐走向国际市场。除此之外,民族地区的节庆活动和文化旅游也是重要的营销手段。通过苗族的“苗年”、侗族的“侗族大歌”、壮族的“三月三”等传统节庆活动,少数民族的文化产品和艺术形式得以展示,吸引了大量游客,促进了旅游与文化产品的协同发展。

消费与市场环节是文化产业链的终点,是文化产品实现价值的关键部分。随着消费者对文化产品需求的不断多样化,民族地区的文化产业也逐渐由单一的手工艺品生产转向更多元化的文化产品开发,如服饰、家居用品、纪念品等。这些文化产品不仅在传统的市场中具有竞争力,也逐渐向现代化市场发展。例如,艺术与设计学院的郑思月同学,她将少数民族文化元素进行视觉提取,并运用在手机壳上,在同学间得到诸多好评。现如今,大量的民族地区文化产业正通过不断创新和优化产业链条,以期实现从传统文化资源到现代市场消费的转化,并为推动地方经济和文化的共同发展而努力。

协同发展理论与文化产业链的结合

协同发展理论源自系统理论,强调通过多个主体、环节之间的合作与互动,实现整体效能的最大化。在产业链中,协同发展理论的应用能够突破各环节之间的孤立状态,通过资源共享、信息互通与优势互补,提升产业整体的效率与竞争力。在文化产业中,协同发展理论为产业链的优化与创新提供了理论支持,尤其是在涉及文化创意、设计、生产、营销等多个环节的产业链中。各个环节不仅依赖独立的发展,还必须在协同作用下才能形成完整的产业链条。文化产业链中的每一个环节,如创意设计、生产制造、市场营销等,都是推动产业发展不可或缺的组成部分,而这些环节之间的有效协同,正是提升产业链整体效能的关键。

2024年,张玲玲等学者通过对城市观光巴士产品线模式进行研究,认为运营模式体现为产品规划协同和运营管理协同,才能促进旅游业资源协同、平台协同、服务协同、市场协同和效益协同,推动产业协同价值创造。同年,罗君名等学者在《海南自贸港文旅产业区域协同发展的理论与实践》的研究中认为,在宏观层面设计“四维协同路径”,在微观层面实施渐进式推进策略,可以极大地赋能文旅产业。在文化产业中,协同作用首先体现在创意设计和生产制造之间的密切合作。文化创意设计是整个产业链的起点,它通过对民族文化的深入挖掘与现代设计理念的结合,创造出符合市场需求的文化产品。然而,创意设计的实施并非单纯依赖设计师的创意,它需要与生产环节密切配合。设计师必须与工艺师、材料供应商和生产商进行有效沟通,以确保设计方案在生产过程中能够顺利实现。同时,生产环节不能仅仅依靠传统手工艺的制作,而是需要与市场需求紧密对接,确保产品的生产效率和质量。这种设计与生产之间的协同,不仅保障了文化产品的质量,还促进了生产效率的提升,进一步增强了产业链的竞争力。

此外,市场营销与推广也是民俗文旅产业协同发展中的重要一环。在民俗文化产业中,文化产品不仅仅是商品,它们往往承载着深厚的文化内涵和情感价值。因此,市场营销不仅仅是一个销售过程,更是文化传递的过程。在这一过程中,设计团队、品牌方和营销团队须紧密合作,以确保产品的市场定位与文化内容相契合,营销策略与文化特征相统一。协同发展不仅仅局限于单一产业链的各环节,它还能够推动文化产业集群的形成和发展。通过产业链内部各环节的协同,可以促进多个文化产业领域的融合与集聚,如民族工艺、文化创意、演艺、旅游等,这些领域的协同发展能够实现资源的高效配置,推动地区经济的增长与文化的传承。文化产业集群通过增强各环节间的互动与合作,不仅能够提升整个产业的创新能力和市场竞争力,还能带动地方经济的整体发展。目前,国内对于文旅产业区域化集群发展的研究众多,如胡涵(2023)、赵玲玲(2023)等。协同发展理论在文化产业链中的应用,不仅促进了各环节的协作与优化,还推动了文化产业集群的快速崛起,进而实现了文化产业的可持续发展。

民族地区文化产业链协同发展策略

研究者认为,加强文化资源的整合与创新是推动民族文化与现代创意产业深度融合的第一要义。民族地区拥有独特的文化资源,但在传统文化的保护和现代创意的开发之间往往存在脱节,这也体现了文化原真性保护和商业价值的矛盾冲突。研究者认为,将民族文化传统的保护放在首位,在此基础上探索传统文化与现代设计、创意产业相结合的路径,才是可持续发展的原动力。

一是可以通过引入现代设计理念和创新工艺,改造传统文化产品,使其更具市场吸引力。例如,将民族传统元素与现代时尚相结合,开发既具有文化内涵又符合市场需求的创意产品。这不仅有助于推动民族文化的创新发展,也能吸引更多年轻消费群体的关注,拓展市场空间。此外,科技创新和数字化手段在文化创意产业中的应用也至关重要。随着互联网和数字媒体的普及,文化创意产品可以通过虚拟现实、增强现实等技术进行再创造和传播。这些技术能够在文化保护、传承和市场推广中发挥重要作用,助力民族地区文化产业跨越传统边界,打开更广阔的发展前景。

二是加强企业层面的协同联动,推动文化产品从创意设计、生产制造到市场营销的全链条协同。然而,企业的核心目标是盈利,而以盈利为前提的文化产品开发往往会面临一个问题,即可能破坏民俗文化的固有属性。在追求市场化和商业化的过程中,传统文化的精髓和独特性可能会被简化或扭曲。因此,在推动全链条协同的同时,企业需要确保文化产品的设计、生产和营销能够尊重和保护民俗文化的原始价值,避免过度商业化而失去文化的深度和内涵。同时,应抓住国际交流契机,如中国—东盟博览会、中国—东盟视听周等机会,积极参与“一带一路”文化合作,拓展国际市场。通过国际文化交流平台的建设和文化展览、演出等活动的组织,增强民族地区文化产业的全球影响力。

三是通过加强文化产业与旅游、艺术等其他产业的融合,推动产业链集群化发展,形成文化产业集聚效应。文化产业与旅游、艺术等产业的融合发展,是推动民族地区文化产业集群化的有效途径。民族地区往往拥有丰富的文化资源和独特的自然景观,发展文化旅游产业不仅能够促进文化的传播,也能带动文化产品的消费。文化产业与旅游业的结合,可以通过打造文化主题公园、民族风情街区、文化节庆等形式,提升旅游吸引力,并促使文化产品的市场需求增加。同时,加强文化产业与艺术、手工艺等领域的深度融合,推动文化产品的创新和品牌化,以此达到民俗文化产业集群的协同发展。

四是依托新质生产力实现数字化转型,以此推动文化产品的生产和传播。目前,许多企业已经开始利用AIGC(人工智能生成内容)技术推动文化内容的创作,借助大数据分析精准识别和服务目标消费群体。这些技术手段不仅提升了民俗文化产品的创意生产效率,还帮助企业在内容生成的过程中更好地结合市场需求与用户偏好。同时,通过大数据,企业能够在生产和营销阶段实现精细化的点对点管理,从而提高产品的市场响应速度和用户满意度。

民族地区拥有丰富的文化资源,然而,当前民族地区的文化产业链存在资源分散、保护与开发不平衡、产业协作不足等问题,这限制了其潜力的发挥。因此,推动文化产业链的协同发展,不仅是提升产业效能的关键,也是促进民族地区经济转型和社会进步的必要途径。未来会有更多的文化产品承载着少数民族的文化故事,通过创新的形式将丰富的民族文化传递给更广泛的受众,以此践行习近平总书记“以文载道、以文传声、以文化人,向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化”的实践路径。

2024年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“广西民俗文化产业链经济整合发展机制研究”(项目编号:2024KY1866)。

(作者单位:南宁学院艺术与设计学院)