摘要:旅游实景演出作为一种新的旅游演艺形态,较好体现了文旅融合的价值追求,对旅游业的推动作用显著。但实景演出存在体现文化特征不足、形式内容同质化等问题,可以通过充分再现当地文化,体现文化本真性、打破文化空间壁垒,丰富文化表现载体与形式、增强文化参与体验、提升顾客感知价值等途径增强游客的文化感知价值,带动旅游业的持续发展。

近年来,在政策支持与资本参与下,承担“文化和旅游融合发展重要载体”功能的旅游演艺蓬勃发展,对旅游业的繁荣发展发挥了显著的推动作用。作为旅游演艺重要形式的实景演出更是方兴未艾,2023年全年共计演出超过3.3万场,观众达到2400余万人,演出收入超过25亿元,均为近五年来的最高纪录。这表明了旅游实景演出以一种新的文化形态,较好地推动了文化与旅游的融合发展。但文旅融合的快速发展却掩盖不了实景演出在内容、形式上的良莠不齐,为使游客获得更好的感知价值,有必要对实景演出的相关问题进行深入探讨。

文旅融合及旅游实景演出的价值追求

文旅融合的实质

要把旅游实景演出的效应发挥好,首先要厘清文旅融合的实质。

从融合的内在逻辑看,文化与旅游都是为了满足消费者的精神需求。这是文化与旅游的本质特征所决定的。马克思指出,文化的本质是自然的人化,即对自然界进行的人的属性的改造,使之成为精神产品。作为文化形态之一的艺术,其功能是满足人对“声色形的调和的浓厚情感反应”[1]。这就意味着,文化更强调精神层面的生产,满足人们的精神需求。文化变迁理论也认为,文化在社会变迁中将发生功能上的改变,从满足人们在制度、物质上的生产和生活需要,转为对人们审美、心理上的满足[2]。旅游的本质是诗意地栖居,是“获得了诗意地栖居的人在旅游中显现了自身,获得了真理,发现了自我”[3],是以审美为特征的高层次精神消费活动,也就是旅游者在旅游活动中实现了精神上的收获和心理需求最高层次的价值。因此,满足精神需求成为文旅融合的内在逻辑。

从融合的外在形式看,文化与旅游都指向人的再创造活动,都是精神产品的再创造。文化产品的生产过程其实是人对自然、物质等的再创造过程,通过意识形态创造物态化的精神产品,如文字、音乐、舞蹈、仪式等,这一过程融入了人的思想意志、情感情绪、手工技艺等,充分展现了创造者的精神追求和价值观念。旅游产品在生产过程中融合了生产者对自然景观、人文景观的能动加工改造,包括设计、开发、组合、再开发等,而消费者在消费旅游产品的过程中,又结合自己的喜好、情绪、目的等,对客观提供的旅游产品进行了再加工,以获得更独特、更符合自身的体验。而随着旅游消费的不断升级,消费者已经从看山、看水、看建筑,到品山、品水、品文化,对旅游产品进行形式多样的再创造,从而达到精神享受和精神愉悦。

因此,从内外逻辑来看,文旅融合的实质是精神层面的一致性,消费者在精神层面的收获和自我实现便成为文旅融合的契合点,是文化和旅游能够有机融合、诗和远方能够走到一起的内在机理与逻辑起点。

旅游实景演出的功能追求

“文化是旅游的灵魂,旅游是文化的重要载体。”灵魂与载体合而为一便是文旅产品开发的目标。文旅融合产品必须能够激发顾客对产品的消费欲望,除产品本身的应用功能外,还要看“产品是否提供了愉悦或实现了预期的功能”[4],即是否满足消费者精神世界的愉悦或预期。

旅游实景演出是基于当地自然景观、当地文化进行再加工而生产的新的文化形态、新的文化体验,是一种“文化重构”[5],以当地真实的山水为背景或舞台,以地方文化、民间民俗等为演出内容,结合音乐、舞蹈等创造而成。这一新型旅游业态兼具文化产品和旅游产品的特质,既能奔赴远方看山水,又能体味地方文化、民间民俗,在放松身心的同时获得不同的文化体验,是能够使消费者获得精神享受和自我实现的代表性文旅融合产品。

在旅游消费升级背景下,旅游者不再满足于走马观花式的游览,而是更倾向于在特定的山水环境中沉浸式地体验地方文化和风土人情,更深层次地体验、感知地方文化与生活。在桂林,欣赏“甲天下”的山水,更期待通过《印象刘三姐》感受歌仙刘三姐的传奇故事以及漓江人的生活状况;在凤凰,流连于古城的奇异风景和民族风情,也期待通过《边城》感受沈从文笔下的爱情故事和厚重的少数民族文化。因此,实景演出的功能定位应该是再现地方独特文化,满足消费者对不同文化的体验,通过文化感知、心理认同,消费者获得显著的文化感知价值。通过艺术的表现形式呈现文化传统、人文历史、生活状态等,再现当地的文化形象、文化标签,让游客在观赏和体验之中体会文化差异、理解文化内涵、评价感知程度,以身临其境的方式感知文化与景观融合带来的愉悦。

文旅融合背景下湖南旅游实景演出文化感知的不足

据不完全统计,湖南旅游实景演出已有十余场,且仍有相当数量的演出正在筹划和酝酿之中。例如,张家界的《天门狐仙·新刘海砍樵》《印象湘西》、凤凰的《边城》、桃源的《桃花源记》等最具代表性,年演出量超过500场,受到游客的广泛喜爱,对湖南旅游业的发展起到了明显的推动作用。

基于上述价值判断,我们从文化感知价值角度对湖南目前主流旅游实景演出进行了调研,认为主要存在以下不足之处。

文化体现不足,地域文化的内涵和精髓未能充分呈现

实景演出中,“景”是辅材、是配料,“文化”才是主材、是核心。有研究表明,游客对实景演出感知度最高的是演出内容,即演出所体现的地域特征、思想内涵、民俗文化等[6],这是实景演出的核心竞争力。在呈现自然景观真实性的同时,再现独具特色的当地历史文化、民间民俗、生活方式等的真实性,通过“舞台的真实”再现游客想象中或者陌生的异地文化,只有充分且真实地再现地方文化,才能更好地满足游客的心理需求和审美追求。湖南的实景演出较好地体现了不同地域的文化及其核心内涵,但部分实景演出只是借助了地方文化之名,或者加入了地方文化元素,如《浏阳河上》,演出以歌曲《浏阳河》为背景和线索,再现浏阳河的历史与人民生活场景,希望还原浏阳河的前世今生及其精神品质,但对于浏阳河所蕴含的历史文化、价值理念、民间生活却未充分展示,未达到制作方的预期。还有一些实景演出在舞美设计、表演形式等方面同质化程度较高,对文化主题、内涵、价值的挖掘不够深入,游客看完后只感觉“看起来很美”,对于具体内容则印象不深。这种演出对旅游业的促进功能就相对有限,文之不足,旅何以存?

文化表现方式单一,未能较好再现文化的丰富多样

文化的内涵是丰富多样的,表现形态更是从口头到书面,从制度到习俗,异彩纷呈,代表性的表现形态包括语言文字、仪式庆典、民间记忆、表演艺术等,如诗歌、歌谣、仪式、传说、音乐、戏剧、歌舞等。而同一种文化现象,其表达方式也是多样化的。例如,体现少数民族风土人情的表达方式有戏剧、歌曲、诗歌、舞蹈等,不同艺术种类可以从不同角度再现故事和人物;还可以使用现代信息技术融合文物实景等展现厚重的历史发展脉络,利用地方戏曲表现独特的地方色彩、语言特征等。从目前来看,湖南的实景演出大多数以舞台歌舞表演为主,具有数量众多的演员、光怪陆离的舞美,规模宏大。但景是景,演出是演出,融合程度较低,利用现代技术、多样化艺术形式表现文化主题也明显不足,实景演出变成单纯的舞台表演。这对游客深刻理解、领会地方文化的精髓和内涵的作用有限。

文化体验性不强,游客参与度不高

文化是有别于自然风光的景观,有其历史传统、特定语境、表达方式等,需要深入其中进行感受和体味,嵌入观察对象的文化背景之中,仅依靠观察、欣赏无法产生心理上的认知与意识,更遑论认同。马克思指出,人们的想象、思维、精神交往是人们物质行动的直接产物。没有实践行动,思维观念便难以形成。目前,在大多数实景演出中,舞台场景、音乐创制、山水实景、演出阵容等都可谓精致大气,但游客多以观看为主,如同坐在剧院观看戏剧表演一般,交流互动也仅限于观众与演员之间的简单交流,或几个舞蹈动作,或座椅移动等,观看全程基本上保持不动。有调查表明,一半以上的消费者更偏爱互动型的活动,不喜欢正襟危坐看表演,喜欢在沉浸式的场景中参与表演[7]。因此,实景演出应根据演出的需要、观众文化感知的需要,尽可能设置观众参与内容和环节,让观众在亲历中感知文化的内涵要义与精神价值。

湖南旅游实景演出文化感知价值提升路径

真实再现当地文化,增强文化本真性

文旅融合的核心是文而非游,实景演出的核心也是文非景,文化是旅游实景演出的灵魂。只有深入挖掘体现当地历史文化、风土人情、民间民俗的元素,寻找当地文化的独特性和唯一性,将其融入演出,与当地山水风景有机融合,相得益彰,这样的实景演出才是成功的。有学者指出,旅游文化“首先是对具有地域根基或地域支撑的文化进行旅游魅力性发掘与转化,随后再对有一定地域背景的相关特色文化进行旅游统领性与拉动性的主题整合”[8]。实景演出应当深挖当地文化资源,即原生地的人、山、水、景、故事,使作品具有不可替代、不可复制的特性与标识,正如梅次元所说,“实景演出的灵魂,就是此山此水此人”[9]。将此山此水此人融合,彰显文化的本真性,游客才能真切感受到当地的文化、生活,才能唤醒曾经的记忆,激发其对某种文化符号的体验与感知,实景演出的文化内涵、审美价值、精神内核才能体现出来,演出的文化厚度和深度才能成为强大的市场吸引力。

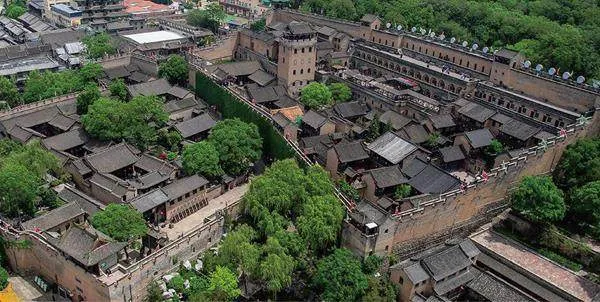

湖南常德的实景演出《桃花源记》在这方面堪称典范。为了再现陶渊明笔下的桃花源,制作方沿秦溪两岸四公里打造了18个场景,包括武陵渔人捕鱼、洗衣对歌、农耕丰收、水上婚礼、桃花十里等,游客泛舟沿溪而行,可以观赏不同场景的演出,探寻心中的世外桃源。演出原生态地再现了当地的农耕生活、淳朴民风,渔民张网打鱼,小孩子们跳进河水里游泳……原汁原味的生活,原汁原味的表演。生活即演出,演出也是生活,舞台前后效应消弭,时空距离与隔阂便也消失,游客在如此鲜活、真实的文化氛围和场景中畅游,就如同走进那梦想中的桃花源。

打破文化空间壁垒,丰富文化表现载体与形式

任何一种文化都有丰富的表现形态,不限于单一的音乐、舞蹈、诗歌、服饰、风俗等,而体现的载体和形式也可以多样化。实景演出已突破了原有室内舞台演出形式的限制,更应当打破体现形式、表现方式、呈现载体等壁垒,借助山水实景、舞台演出和现代技术,突破剧院演出、舞台演出的物理空间局限和时空限制,打破精神文化、物质文化的隔阂,突破平面表达、口头表达等局限,以更综合、更融合、更立体化的方式展现地方文化的内核。

首先,要实现各种文化形态的融合,歌舞、服饰、神话传说、生活方式等承载地方文化精髓的样态都可作为演出内容融入表演,以集约化的方式系统、全面地呈现,让游客从不同角度把握、认知这些文化。例如,《魅力张家界》把湘西独有的文化形态聚集到一场表演之中,古老的茅古斯舞、火鼓、哭嫁等地方文化符号在不同场景出现,呈现了湘西文化的特有魅力,游客在该表演中几乎领略了湘西代表性文化形态。其次,要实现技术的融合,现代信息技术、舞美设计技术等能有效突破舞台的物理空间限制和时间限制,创造无穷的表现空间和形式。可以引入跨媒介表现方式和传播途径,把舞台、视频、网络、移动屏等运用到演出中,综合体现演出主题;也可以引入AI(人工智能)、VR(虚拟现实)、AR(增强现实)等技术手段,为游客提供沉浸式体验。例如,《最忆韶山冲》就将数字艺术使用到极佳,通过光影矩阵、“虚拟+现实”、多媒体视觉影像等技术营造了壮观宏大的演出效果,实现了现代科技与传统观念的完美融合。最后,要打破舞台与观众席的界限,实现表演空间的融合,让游客在参与、体验中实现对地方文化的认知、理解、重构;要打破表演与观众的界限、台上与台下的分隔,使游客能参与演出活动,融入演出所体现的故事、情节和发展变化,成为文化的体验者、改造者、生产者。

增强文化参与体验,提升顾客感知价值

文化的本质是以文化人,在于人,更在于化人和人化。浸润在化人的场景中,亲身参与文化生产,这样的体验更有利于了解、感知、接受一种新的文化。实景演出应着眼于演出生活化、生活演出化,创设更多可参与的场景,游客即演员,演员亦游客,通过游客、观众的参与,实现主客体身份的互换、融合。游客在实景演出中既是观众,又是演员,既是消费者,又是生产者,更能感受当地的文化特征,体会作品的主题价值,增强文化认同感。

实景演出《德夯幻境》就较好地打破了演员与观众、表演与观赏的界限,创设了“宴+演+剧”的沉浸式演出。观众不再是舞台下的旁观者,而是参演者、是演员;舞台也不是高高在上或相距甚远,而是就在观众、游客当中或身边。游客与剧中演员处于同一场景,一起完成喜宴、送行等情节,深入地体会“血性湘西”不屈不挠的文化基因与保家卫国的爱国主义精神。游客表示,这不是欣赏了一场演出,而是酣畅淋漓地表演了一场,很是过瘾。正是因为游客的亲身参与,当地文化中的故事、历史传统中的精神、实景演出中的情节、自然景观中的物象重重叠加,各种美好的意象出现在游客面前,使游客对演出背后所蕴含的地域文化和价值追求的理解、感受、认知更深入且直接,从而使其获得的精神愉悦和心理享受更深刻。这样的演出才会吸引更多游客奔赴现场,推动当地旅游业的持续发展。

湖南省教育厅科研项目“文旅融合背景下湖南旅游实景演出顾客感知价值研究”(23C0005)。

[1]马林诺夫斯基.文化论[M].费孝通,译.北京:华夏出版社,2001.

[2]谢凤艳.关于文化变迁的阐述[J].新闻论坛,2012(01):63.

[3]杨振之.论旅游的本质[J].旅游学刊,2014,29(03):13-21.

[4]所罗门.消费者行为[M].卢泰宏,杨晓燕,译.北京:中国人民大学出版社,2015.

[5]王楚君,王亚力,向小辉.山水实景演出的空间生产研究:以《桃花源记》实景演出为例[J].地理科学,2021,41(02):310-318.

[6]任艳敏.基于网络文本分析的实景演出游客体验感知研究——以《宏村·阿菊》为例[J].合肥师范学院学报,2021,39(04):51-55.

[7]郑洁琳.错过暑期旺季,文旅演艺何去何从?[N].南方日报,2021-08-20(B01).

[8]《瞭望》新闻周刊记者.文旅融合进入“软开发”阶段[N].《瞭望》新闻周刊,2023-08-16.

[9]梅帅元,徐万佳.实景演出就是此山此水此人[N].中国旅游报,2014-09-05(009).